Synthèse des acquis du programme

Inscrire

les questions de l’assainissement et des déchets dans une problématique

urbaine

Note

de cadrage par Emile Le Bris (IRD)

Sommaire

1.

Mondialisation et problématiques urbaines : l’Afrique hors jeu ?

1.1. Grandes

tendances de l’urbanisation contemporaine

1.2.

Le cas des villes africaines

2.

Des modèles aux politiques

2.1.

Généalogie des modèles

2.2.

Épuisement des théories

2.3.

Scénarios plus ou moins imaginaires

3.

Jeux d’acteurs en ville autour de l’assainissement et des déchets

3.1.

Des acteurs multiples

3.2.

Place et statut de ces acteurs

3.3.

Quels enjeux par rapport à l’assainissement et aux déchets ?

4.

Quelles logiques ? Quelles stratégies ?

Études citées dans cette synthèse

On

ne peut manquer d’être frappé par le décalage existant entre la définition

de priorités politiques, étatiques ou municipales, et les urgences et

recommandations des bailleurs de fonds en matière environnementale et

sanitaire. Nonobstant la pertinence de certaines de leurs recommandations, ces

acteurs externes ne parviennent que rarement à traiter les enjeux concernant

l’assainissement et les déchets autrement que de manière sectorielle. Or,

toute initiative en matière d’eau potable et d’assainissement a une forte

dimension territoriale, ainsi que des effets d’entraînement sur d’autres

infrastructures urbaines. Il est donc nécessaire de promouvoir des approches

portant non seulement sur le « sens des villes » dans la globalité de leurs

territoires mais aussi sur le rapport ville-territoire (intercommunalité,

agences de bassins, etc.). Pour comprendre la ville, il faut comprendre le système

de valeurs qui entoure cet espace, procéder à une analyse diachronique des

relations entre représentations et configurations de l’espace physique.

Dans

les domaines abordés par le programme, l’examen des logiques d’acteurs doit

donc s’inscrire dans des interrogations plus larges portant en particulier sur

trois questions :

–

à quel « ordre urbain » doivent se référer ces nouvelles politiques

publiques (partie 1) ?

–

comment redéfinir des politiques publiques et situer le rôle des collectivités

locales dans cette nouvelle définition (partie 2) ?

–

comment renforcer réellement le pouvoir des acteurs souffrant d’inégalités

d’accès aux services d’assainissement (partie 3) ?

1.

Mondialisation et problématiques urbaines : l’Afrique hors jeu ?

1.1.

Grandes tendances de l’urbanisation contemporaine

Partout

l’urbain prolifère. Dans le même temps, la planète s’unifie.

S’achemine-t-on pour autant vers une uniformisation des mondes urbains par

dissolution de l’autonomie et de la qualité des lieux ou assiste-t-on, au

contraire, à l’épanouissement d’une « diversité citadine » plus grande

encore que celle observée il y a quelques décennies ? En Afrique, on se trouve

confronté à la réalité d’une récente décrue de la croissance de

certaines très grandes villes au profit d’agglomérations de plus petite

taille. On est loin en effet de retrouver, au cours des années 90, les temps de

doublement de huit à dix ans de la population observés dans cer- taines villes

africaines au cours des décennies 70 et 80. Ce à quoi nous assistons, à l’échelle

mondiale, relève pourtant bien d’un impressionnant processus de concentration

dans les très grandes agglomérations. Dans certaines mégapoles latino-américaines,

un mode d’urbanisation « mature » caractéristique des grandes villes du

Nord en voie de vieillissement se substitue progressivement au mode

d’urbanisation « en expansion » qui demeure l’apanage de l’Afrique et de

l’Asie. Les composantes de la croissance urbaine tendent elles-mêmes à

s’inverser, le croît naturel interne l’emportant désormais sur l’apport

migratoire. Une telle inversion influe durablement sur les dynamiques urbaines

mais, dans le même temps, la plupart des villes du Sud restent animées par des

phénomènes de mobilité intenses et complexes. Il ne faut pas non plus

sous-estimer les effets urbains de la déstabilisation de vastes régions du

globe : villes en guerre et corridors transnationaux où circulent en grand

nombre migrants et réfugiés font désormais partie du panorama urbain de la

planète.

Les

mutations morphologiques subies par les villes au cours des deux dernières décennies

ont complètement brouillé les figures spatiales antérieures : la centralité,

la densité et la juxtaposition des fonctions. Ces changements intervenus dans

les figures spatiales de l’urbanisation ne sont pas propres aux villes du Sud.

Influencent- ils le changement social ou en sont-ils la résultante ? Considérée

naguère comme la forme miraculeuse du capitalisme, la grande ville demeure

aujourd’hui la matrice du changement social et la première condition d’un

marché capitaliste étendu à l’ensemble de la planète. La reconnaissance de

la pluralité des mondes urbains est, de ce point de vue, moins que jamais dans

l’air du temps. Mais, dans le même temps, se joue une véritable mutation du

phénomène urbain et une transformation radicale du sens des villes. Il est peu

probable que l’on assiste, comme on l’a longtemps supposé, à une simple

transposition au Sud de la révolution urbaine ayant affecté les pays du Nord

au siècle dernier. Ce qui peut encore être considéré comme la norme au Nord

demeure l’exception au Sud où prévaut au contraire une banalisation de

l’irrégularité urbaine. On relèvera en particulier deux tendances lourdes

qui hypothèquent toute continuité dans les processus : la remise en cause des

Etats-nations et l’impossible généralisation du salariat à l’ensemble de

la planète. La crise de sens qui affecte les villes apparaît intimement liée

à la crise sociale affectant un monde en proie à une insécurité croissante.

Des masses informes de « résidus urbains » envahissent les campagnes mais,

loin d’annoncer le dépassement de la réalité urbaine existante, cette «

submersion » ne ferait qu’exprimer ce que Guy Debord[1]

appelait la « liquidation de la ville », une liquidation à laquelle nulle

autorité ne serait plus en mesure de faire face.

Dans

les nouveaux centres de décision internationaux, on se préoccupe beaucoup, en

cette fin de siècle, de « faire des

villes le moteur du développement économique ».

Se soucie-t-on suffisamment de leur rendre leurs vertus créatives dans

l’ordre culturel et d’y entretenir ou d’y susciter les valeurs attachées

à la citoyenneté ? S’efforce-t-on de faire émerger des administrateurs légitimes,

c’est-à-dire en phase avec des modèles de conduite et des comportements

fondant une civilité urbaine en permanente évolution ? Ce qui frappe, c’est

non seulement l’impossibilité d’« éradiquer » la pauvreté mais, plus

encore, la brutalité des phénomènes de paupérisation, que ceux-ci soient le

résultat d’une longue accoutumance à la récession ou qu’ils soient

occasionnés par des crises financières aiguës du type de celle qui, partie

d’Asie, a gagné la Russie et l’Amérique Latine à la fin des années 90.

Cette montée spectaculaire de la pauvreté s’accompagne d’un creusement non

moins impressionnant des inégalités. Le fossé qui sépare riches et pauvres

hypothèque toute chance de communication entre eux et, à défaut de solutions

adéquates favorisant la mixité spatiale et sociale, cette redoutable

propension à la sécession est lourde de risques d’ébranlements. En lieu et

place de la recherche d’armistices sociaux, la violence s’installe, se

substituant au débat public. Cette dérive affecte, bien qu’avec une intensité

et dans des configurations variables, toutes les grandes villes du monde.

1.2.

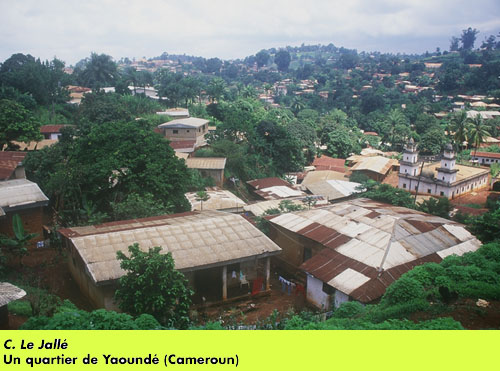

Le cas des villes africaines

Les

villes d’Afrique sub-saharienne fournissent, depuis la fin des années 80,

l’illustration d’une « dérive urbaine » préoccupante. Les scénarios antérieurs

entrecroisaient des « trajectoires d’urbanisation » étalées sur plusieurs

générations. Les stratégies d’insertion par le logement et l’accès à

l’emploi prenaient appui sur les solidarités familiales et communautaires.

Sans idéaliser ces solidarités, on peut considérer qu’elles

s’inscrivaient dans une sociabilité ouverte. Les sorties de trajectoires se

multipliant, les citadins se trouvent renvoyés à un « individualisme de la nécessité

», symptôme d’un profond dérèglement social[2].

Des recompositions sociales et identitaires profondes sont aujourd’hui à l’œuvre

et l’on peut faire l’hypothèse qu’elles ne sont pas, pour la plupart, spécifiques

à l’Afrique :

–

les néo-citadins semblent paradoxalement plus à même d’affronter les dérèglements

de tous ordres que les citadins plus anciennement installés ;

–

les femmes chefs de ménages sont de plus en plus nombreuses et semblent plus à

même de résister que les hommes ;

–

les étrangers et les minorités de toutes sortes sont désignés comme victimes

expiatoires face aux difficultés à vivre la mégapole ;

–

la violence politique au sommet, caractéristique des premières décennies des

indépendances, épargnait relativement la grande masse de la population. Il est

un peu déprimant de constater que l’accès (même relatif) à certains droits

politiques est concomitant avec une perversion des liens de voisinage et le développement

d’une violence de proximité. Les mouvements religieux de toutes natures

s’offrent pour recréer à la fois de la sécurité et de la sociabilité.

L’affirmation

du droit à la ville procède d’une activation de ce que Marc Le Pape[3] appelle « l’énergie

sociale », plus sans doute que de l’action publique. Mais on peut se demander

ce que pèse cette énergie, au demeurant remarquable d’efficacité, face à

des macro-processus affectant la relation entre le local et le mondial.

Prolétarisation

sans prolétariat

Le

salariat stable (principalement dans la fonction publique) sert de modèle de référence

depuis les années 60, mais a toujours été une forme très minoritaire de mise

au travail. Il fut en outre constamment récupéré par le non salariat en ce

sens qu’il a fonctionné selon le principe des embauches réservées sur une

base ethnique ou familiale. Le salarié vit en constante interconnexion avec la

couche nombreuse des salariés occasionnels et des non-salariés. Cette

interconnexion est gravement compromise du fait de « l’ajustement »

(licenciements massifs, chômage des jeunes diplômés) et d’une «

concurrence proliférante » au sein du « secteur informel » qui, adoptant

trop brutalement les logiques productivistes, épuise assez rapidement sa propre

dynamique.

Recompositions

démographiques, sociales, spatiales et culturelles

Les

villes africaines restent les seules dans le monde où la composante naturelle

de la croissance n’est pas majoritaire mais elles portent en elles, du fait

que deux citadins sur trois ont moins de 24 ans et que la fécondité reste élevée

en milieu urbain, un formidable potentiel d’expansion démographique. Outre

l’exode rural classique, on observe l’accroissement du nombre de migrants

flottants qui ne parviennent plus à se stabiliser, ni au village, ni en ville.

Anciens clivages (ethnies, maîtres/esclaves, envahisseurs/envahis) et pratiques

spécifiquement urbaines génératrices de normes et de formes ont contribué à

ancrer les diasporas en tendant les « filets sociaux », en jouant comme «

amortisseurs ». Aujourd’hui se dessinent de nouveaux rapports entre individus

et groupes, entre société et espace, la question étant de savoir comment les

acteurs des systèmes de pouvoir contemporains construisent leurs champs de compétence,

à quelles échelles les décisions se prennent, dans quels espaces se croisent

les enjeux.

La

précarisation des conditions de vie des « classes moyennes » et la

multiplication des déclassements sociaux sonnent le glas du « monde enchanté

des solidarités ». Les anciens systèmes de protection se durcissent à l’égard

des plus vulnérables (jeunes renvoyés à la rue, femmes seules, etc.). La

politisation des systèmes d’attribution du sol urbain et du logement a

favorisé le développement d’un « envers » du modèle de ville « moderne

». Comme on le voit à Abidjan, cet « envers » ne peut pas être assimilé en

Afrique aux bidonvilles misérables des cités latino-américaines. Envers et

endroit sont ici organiquement liés à travers des jeux d’alliance complexes.

L’étalement indéfini de villes « bouffeuses » d’espace ne risque-t-il

pas – la fracture spatiale générant des fractures sociales – de remettre

en cause ces solidarités organiques ? Rien ne semble susceptible d’inverser

la tendance à l’éclatement de la ville en une somme de territoires étanches

fortement autocentrés sur l’expression de cultures propres. D’aucuns

proposent de revivifier une tradition pré-urbanistique proprement africaine. Le

développement actuel de certaines villes africaines semble même s’imposer

dans la rupture, jusqu’à la table rase. L’interrogation sur la pertinence

d’une approche patrimoniale de l’intervention urbaine est d’autant plus

forte que les trajectoires historiques des villes africaines sont rarement

inscrites dans la longue durée.

En

règle générale, les configurations urbaines expriment une volonté d’ordre

de la société. En Afrique, la ville coloniale exprime la recomposition de

trois grandes utopies portées par différents types d’acteurs : humaniste,

chrétienne et libertaire. Les modèles urbains de référence sont basés sur

l’hétérogénéité et sur la hiérarchisation socio-spatiale. Ils

s’inspirent d’idéologies associant densité et insalubrité, densité et

criminalité. Historiquement, la notion d’ordre colportée par les élites a

toujours renvoyé à l’impérialisme de la rationalité et s’est inspirée

de trois caractéristiques : monocentrisme, catégorisation spatiale en

correspondance avec la hiérarchie sociale et orthogonalité.

•

Le modèle colonial pionnier

se développe en même temps que le modèle hausmannien et les rapports entre

les deux seront étroits. Ce premier modèle colonial est-il si novateur qu’on

l’a dit ? Largement libéré, il est vrai, des contraintes politiques,

juridiques et sociales qui l’entravent dans la métropole, ce modèle affiche

le primat de l’économique (on dit dans les colonies la « mise en valeur »)

qui s’exprime en particulier dans le fait que gares et ports sont traités

comme des germes de villes. La colonisation impose une rupture radicale, un

changement de centre de gravité faisant de la polarité maritime le principe

quasi exclusif de la fondation des villes marchandes où se produit une

accumulation « en transit » : du comptoir (inséparable de l’économie de

traite) à la ville. Au nom de la mission « civilisatrice » on impose la

propriété civiliste à tout un chacun ... mais d’abord au bénéfice des

colons. Poste administratif et poste militaire fonctionnent comme outils de

quadrillage territorial et de domination politique, seuls susceptibles de

contenir une urbanisation devenue excessive à partir de 1945.

•

Le modèle colonial moderne

entre alors en action, imposant le lotissement et ses trames orthogonales, la

construction en maçonnerie, le principe de séparation des habitats (boulevards

d’isolement, villages de ségrégation) tempéré par la promotion d’un

secteur d’habitat social en faveur d’une strate « d’indigènes » servant

directement le projet colonial. L’hygiénisme ne vient pas ici pallier les excès

d’une urbanisation incontrôlée répondant à l’industrialisation. Il

n’est pas hygiénisme correcteur mais hygiénisme justifiant la séparation.

•

La politique de modernisation à base

nationale des premières années des indépendances

se développe, dans son volet urbain, en référence à la doctrine urbanistique

coloniale, laquelle s’inspire directement de l’urbanisme moderne

international promu par les CIAM[4] dès les années 30. On

est cependant confronté en Afrique à la nécessité de contenir la prolifération

de l’habitat irrégulier en créant des structures prenant la forme de trames

d’accueil qui refondent certes totalement les plans d’urbanisme coloniaux

mais en conservant les principes qui ont présidé à leur construction.

Supports des nouveaux Etats, les grandes villes constituent l’espace premier

de la négociation de leurs bases sociales : sont créés des quartiers réservés

aux fonctionnaires auxquels on propose un habitat correspondant à un mode de

vie et de consommation individualisé et à une structure familiale resserrée.

Cette nouvelle « élite » impose dans le décor urbain un urbanisme du symbole

(la « voie triomphale ») et du monument (la statue du « guide éclairé »).

•

Une insertion rentière dans l’économie

mondiale. Depuis le milieu des années 80,

l’Afrique a connu d’importants bouleversements tant dans le domaine économique,

politique que culturel. Plusieurs évolutions se dessinent. Elles indiquent que

le continent avance vers plusieurs directions simultanément. Sur le plan économique,

les tentatives de modernisation autoritaire n’ont guère permis une véritable

diversification des structures de production. Celles-ci sont restées, pour

l’essentiel, tributaires d’une insertion rentière dans l’économie

mondiale. La crise de la dette n’a fait qu’aggraver cette tendance que les

politiques d’ajustement structurel sont venues renforcer. Sur le plan

politique, les modèles autoritaires de construction de l’Etat et de la nation

ont reposé sur des pratiques clientélistes. Ces pratiques ont fini par vider

le projet post-colonial de modernisation de son sens. Dans ce contexte, le

monopole du politique par l’Etat a été contesté par des groupes de plus en

plus nombreux cherchant à recomposer, souvent en marge de l’Etat, l’espace

public et les formes d’appartenance à la communauté. Dans un petit nombre de

cas, ces mutations ont débouché sur une relative libéralisation du champ

politique. Dans la plupart des cas, elles ont mené à l’affaissement de l’Etat

suite à des conflits sanglants. Sur le plan culturel, la montée en puissance

du religieux et les diverses formes de mobilisation ethnique se sont traduites

par une amplification des revendications identitaires. Mis ensemble, ces

processus remettent fondamentalement en question le projet politique porté par

les élites autochtones. Dans ce contexte de crise profonde du modèle

post-colonial, une autre Afrique est en gestation. C’est ainsi que des frontières

plus ou moins visibles organisent la coexistence de mondes séparés (à

l’instar de ce qu’a codifié le modèle

de Johannesbourg). L’identité

culturelle participe à une ségrégation perçue comme solution à la

discrimination. C’est dans ce contexte de coexistence que s’échafaudent des

stratégies spatiales, parfois collectives, mais le plus souvent individuelles

et familiales, en relation avec l’activité des ménages.

Il

semble pour le moins hasardeux de chercher à lire le futur des villes dans les

dessins et les desseins des villes actuelles. Nous nous trouvons bien confrontés

à une séparation de la ville par rapport aux conceptions ancestrales de la Cité

et de la Nation et à la rupture d’une relation millénaire entre la ville et

la campagne. Le développement au Sud d’une péri-urbanisation assimilable à

des camps de réfugiés chassés des campagnes ou, au Nord, de villes périphériques

(edge cities)

bourgeonnant aux abords de centres commerciaux et d’immenses parkings souligne

les limites du modèle productiviste. Les idées de « fin de l’âge urbain »

et de « contre-urbanisation » constituent une échappatoire commode fondée

sur la conviction – contestable – que certains macro-processus actuellement

à l’œuvre (métropolisation, globalisation) sont irréversibles. Ces prédictions

catastrophistes conduisent à se contenter d’aménager la montée de

l’exclusion dans ses formes les plus caricaturales. Elles justifient

l’absence d’imagination au service de l’invention d’une nouvelle

civilisation urbaine dans laquelle les questions centrales seront en tout état

de cause celles de la démocratie et de la construction d’un nouvel espace

public. Ignorant la pluralité des mondes urbains et l’exigence d’interculturalité,

les scénarios associés à la mondialisation, composés de liberté et de

solitude absolues, n’apportent guère de solutions satisfaisantes à ces

questions.

Le

concept de « développement durable » (ou « soutenable ») est de consécration

récente et il a trouvé sa conjugaison urbaine (la « ville durable »). « Le

développement durable, c’est un développement qui répond aux besoins du présent,

sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs

propres besoins » (Rapport Brundtland,

1987). S’agissant des villes, les enjeux du développement durable sont

multiples et ambivalents. Naguère producteurs d’une pensée structurée, les

théoriciens de l’urbain sont en plein désarroi :

–

la thèse du « biais urbain », élaborée au cours des années 70, se trouve

remise au goût du jour par ceux qui situent à la campagne les principaux

gisements d’emplois des décennies à venir ;

–

les ultra-libéraux se réapproprient le « développement durable » en défendant

la thèse selon laquelle les villes bien arrimées au marché mondial et

correctement gérées constituent le point de passage obligé vers un nouvel âge

d’or ;

–

les tenants de la « participation populaire » utilisent le développement

durable pour conforter leurs approches en termes de développement urbain

autocentré.

2.3.

Scénarios plus ou moins imaginaires

La

Global City

Les

très grandes villes se transforment-elles en plates-formes d’une économie

mondiale fonctionnant en réseau ou restent-elles – à l’instar des métropoles

de la révolution urbaine du siècle dernier – des lieux de commandement au

profit des économies et des territoires nationaux ? Pour Saskia Sassen[5],

la réponse est claire et peut être assimilée à une bonne définition de ce

que l’on appelle la « métropolisation ». Une nouvelle configuration sociale

et physique de la ville naît de la restructuration socio-économique de la

production sous l’égide des professions financières. L’hypothèse de la

concentration urbaine inéluctable des lieux du pouvoir économique – au

demeurant contredite par le fait que plus de la moitié des 500 premières

multinationales ne sont pas dans les 17 plus grandes métropoles – conduit

l’auteur à la description d’un système-monde oligopolaire, si ce n’est

monopolaire. Dans le club très fermé des « villes globales », le choix se

porte désormais sur l’hypercentre et ses consommations sophistiquées de préférence

à la banlieue résidentielle. La vie s’organise autour de « non-lieux »

tels qu’aéroports, supermarchés et bretelles d’autoroutes urbaines. Cette

vision ne prend pas en compte les effets de l’éclatement de la bulle financière

en Asie et en Amérique Latine et ignore la nouvelle visibilité des « sans

domiciles fixes » et des immigrants sans papiers dans les grandes agglomérations

des pays industrialisés.

City

of Quartz ou

la fin de l’âge urbain

Mégapoles

ou métropoles, toutes ces très grandes villes ont-elles un avenir urbain ?

Mike Davis[6]

décrit une Los Angeles peuplée de « nimbies

» (ceux dont le credo environnemental se

résume à la formule « nobody in my

backyard » !), véritables « dissidents

de l’intérêt public » prompts à naturaliser ou plus encore à criminaliser

la pauvreté. A Alphaville dans le grand Sao Paulo, dans les condominiums de

Bangkok, à Waterford Crest non loin de Los Angeles, la société de contrôle

se met en place progressivement avec ses architectures sécuritaires et ses

milices privées. La privatisation de tous les espaces publics va jusqu’à éradiquer

complètement les habitants des rues. Certains projets de villes privées au Cap

(Afrique du Sud) ou en Floride (Etats-Unis) vont encore plus loin dans la préfiguration

du bunker inexpugnable, protégé de la planète des sansabri et de l’habitat

précaire où campent les « nouveaux barbares ». Malheur aussi à ces agglomérations

européennes ou nord-américaines vivant dans la nostalgie du temps pas si

ancien où urbanisation rimait avec industrialisation, condamnées à n’être

plus que des « dépotoirs de rêves » : elles incarnent de manière

caricaturale le délire urbain de la post-modernité, la perspective déprimante

de la ville à jeter après emploi.

Mégapolisation

du monde

La

figure de la mégapole qui n’organise aucun territoire, ne puise nullement sa

dynamique interne dans la production et croît sans règle ni mesure, suggère

que l’on est confronté moins à une crise urbaine qu’à un changement

radical de nature de l’urbain. Plus de la moitié des 15 plus grandes villes

du monde correspondent à cette figure où l’économie urbaine est davantage

induite par le peuplement urbain qu’elle n’en est l’inductrice[7].

Dépositaire de la « pauvreté majoritaire », la mégapole perd ses caractères

fondateurs (liberté, démocratie). Le destin de ces agglomérations est de

devenir des lieux d’aliénation et d’enfermement sécuritaire, sauf à préserver

la « diversité citadine » à travers les modèles singuliers autorisant le

miracle quotidien de la cohabitation de millions de gens dans des conditions

extraordinairement difficiles.

Les

prescriptions de la bonne gouvernance

Quelle

place, dans ces conditions, pour l’intervention publique ? A l’instar de

celles appliquées en France depuis une dizaine d’années, les prescriptions

de la bonne gouvernance urbaine s’apparentent à celle du pâté d’alouette.

Balançant entre polarité sociale et polarité économique, entre le tout

quartier et le tout marché appréhendé à l’échelle régionale, la

politique de la ville peine à trouver ses marques. Les problèmes de la ville

se trouvent réduits à leurs dimensions technique, juridique et financière ;

ils sont en quelque sorte exclus du champ politique. Que dire lorsque cette

politique se résume à une juxtaposition d’interventions sectorielles financées

de l’extérieur dans le cadre d’un pilotage à vue aux effets où le droit

se trouve en quelque sorte hors la loi ? Les maires de la plupart des grandes

villes du Sud doivent négocier au coup par coup avec des chefs de terre, des

porteurs d’eau ou des transporteurs informels aussi bien qu’avec les

bailleurs de fonds internationaux. Faut-il se résigner à une impuissance définitive

de l’action publique sur la ville ? Est-il encore possible de redonner à la

question urbaine toute sa dimension politique ?

Pour

repenser la civilisation urbaine, il faut combattre les illusions de

l’urbanisme rationaliste et, plus généralement, toutes les visions utopistes

et/ou volontaristes conduisant à un zonage strict espace-fonction ne tolérant

aucune fraction d’espace qui n’eût pas été explicitement désignée et réservée.

Nombre de professionnels africains de la ville ont pourtant été formés à

cette école du zonage et ils rechignent à abandonner les « certitudes »

qu’elle leur a inculquées. Il n’est pas moins indispensable de se défier

de l’ultralibéralisme générateur de dégâts urbains incommensurables et de

se prémunir contre certaines formes de passéisme considérant que la

restitution des trames urbaines du passé – ce qui, dans la plupart des villes

africaines n’a pas grande signification – engendre ipso

facto un retour à un mode de vie «

communautaire » sans hiérarchie ni conflit et rend aux communautés locales le

pouvoir de décision sur leur avenir. La coopération urbaine internationale a

longtemps imposé aux Africains une « logique de projet » largement inspirée

de la pratique du zonage. Or, le projet urbain ne peut en aucun cas être

identifié à une forme globale de la ville. On traite des morceaux de villes en

jouant avec l’inertie de la morphologie matérielle. On produit de la ville,

pas « la ville ».

Faut-il,

en désespoir de cause, assimiler à un modèle de ville tout ce qui relève de

la « production populaire » de la ville ? Face à un espace public émietté

au gré des arbitrages qu’opèrent des consommateurs individuels, on sera tenté

de rechercher des solutions du côté de montages hybrides combinant les

associations d’habitants et les services communaux dans la gestion des

services de proximité (type « régies communautaires »). Dès lors qu’il y

a création urbaine, il y a négociation. Il faudrait que les plans directeurs

fonctionnent moins comme modèle de ville que comme nouvelle règle du jeu dans

le cadre d’un processus social actif. La question est donc : comment réussir

à politiser la question urbaine dans un contexte de démocratisation ? La décentralisation

est bien au cœur d’un processus de réforme des structures de l’Etat

susceptible d’enclencher un tel processus. Fortement recommandée par les

bailleurs de fonds, elle est aussi suscitée d’en bas, par des mouvements

sociaux urbains manifestant une aspiration à la démocratie locale. On peut

toutefois se demander si les pouvoirs locaux ne se trouvent pas réduits, in

fine, à favoriser l’intégration

fonctionnelle au marché en développant des pratiques de marketing

s’adressant à d’hypothétiques investisseurs.

3.

Jeux d’acteurs en ville autour de l’assainissement et des déchets

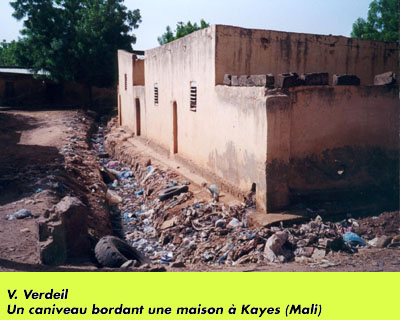

Il

est demandé à des pays affectés d’une croissance urbaine très rapide et

d’un phénomène de pauvreté majoritaire de faire en quelques décennies ce

que les pays du Nord ont fait en plus d’un siècle dans un contexte de prospérité

économique. La ville non desservie par les réseaux croît en superficie et en

effectifs et les petits centres urbains sont laissés de côté par les

investisseurs privés et par les responsables politiques. Que faire dans ces

espaces « marginaux » ? Faut-il considérer l’eau et l’assainissement

comme marchandises banales ou comme biens communs affectés d’une forte charge

de culture et de spiritualité ?

•

En Afrique, les régies municipales ont

échoué dans la mise en oeuvre de solutions satisfaisantes. Ces acteurs, sans

abandonner complètement le terrain, se sont donc trouvés confrontés à un

grand nombre d’acteurs privés prétendant suppléer la carence du service

public. Il en est résulté un inquiétant foisonnement institutionnel et une

prolifération normative que nul n’est plus en mesure de maîtriser. Les

municipalités se voient attribuer les responsabilités principales dans le

cadre des réformes de décentralisation. Elles se heurtent toutefois aux prétentions

de l’Administration centrale. D’une manière générale, les biens et

services urbains sont devenus une monnaie d’échange électorale sur un marché

plus marqué que jamais par le clientélisme.

•

Les entreprises publiques rentrent

complètement dans ce type de stratégie en se réclamant d’une légitimité

juridique qui leur reconnaît une position de monopole.

•

Eglises, associations de jeunes, de femmes,

de quartier, etc., sont tentées

d’investir le champ des grands services publics. Ces associations de base se

lancent dans une recherche de reconnaissance légale qui profite à leurs

leaders mais les expose aux contraintes administratives et fiscales.

•

Les petits concessionnaires agissent

sous le contrôle étroit des autorités coutumières et dans le cadre des

alliances familiales. Ils s’efforcent d’échapper à cette légitimité

contraignante en obtenant des contrats de concession plus sécurisants car de

plus longue durée. Les exploitants délégués négocient avec l’Etat ou avec

les collectivités locales, soit la concession, soit l’affermage, soit la

simple délégation de gestion. Mais, le plus souvent, c’est sans aucune légitimité

juridique qu’ils assurent l’essentiel des tâches.

•

Les entreprises privées concessionnaires,

généralement étrangères, revendiquent également un monopole pouvant donner

lieu à tous les abus dans la mesure où elles agissent hors de tout contrôle

public.

•

ONG et bureaux d’études se

sont appropriés un véritable marché de l’intermédiation entre les acteurs

précédemment évoqués mais ils n’ont aucune légitimité pour exercer dans

la durée l’indispensable fonction de régulation entre opérateurs et

pouvoirs publics.

En

viennent donc à coexister en cercles concentriques des systèmes sociaux qui

fonctionnent selon leur logique propre et se côtoient sans s’interpénétrer.

Seul traverse ces logiques un petit entrepreneuriat local à base familiale et

clientéliste, habile à réaliser son « accumulation primitive » à partir

des opportunités ouvertes par les « projets » que finance l’aide

internationale.

3.2.

Place et statut de ces acteurs

La

plupart de ces acteurs circulent dans un espace balisé par trois pôles :

•

Identité culturelle stricto sensu,

ethnique, diasporique, religieuse, nationale, etc., menacée de dérive

communautariste ou de dissolution dans une modernité réduite au marché, au

droit et à la raison. De nombreux exemples de ces dérives sont fournis dans

les rapports. Je n’en retiendrai qu’un : la mise en avant, par la communauté

autochtone de Bobo Dioulasso, d’une logique de l’honneur, de la honte et de

la malédiction pour justifier la forme d’opposition à la municipalité que

représente la salissure de la ville (Shadyc-A04).

•

Participation individuelle ou collective à la vie économique

(Hydroconseil-A01, le maillon de la vidange mécanique) et politique

(Cittal-D02, les Amicales à Fès) de la cité.

•

Capacité à être Sujet de son expérience personnelle, à créer sa propre

existence en procédant à des choix qui sont les siens, en mettant en

correspondance sa conscience et son action. Le rapport Shadyc-A04 pose

explicitement la question de l’autonomie du Sujet par rapport aux liens de dépendance

communautaire.

Les

acteurs sociaux réels ne se réduisent ni à des agents de reproduction de

l’ordre établi (par exemple celui de la base conservatrice d’un système de

notables locaux), ni à de purs opérateurs de la rationalité impersonnelle des

marchés et des techniques ; ils combinent une mémoire culturelle et des

projets économiques et professionnels. Un acteur appartient aujourd’hui nécessairement

à plusieurs « mondes », définis comme expressions pratiques et conséquences

logiques de cadres référentiels. Ces différents « mondes » recèlent des

représentations et des projets de ville différents.

Le

statut des acteurs procède en fait de deux modes de structuration :

•

Statut associé à « l’effet de grappe

» : il s’agit du rattachement d’apparentés proches ou lointains, de

clients ou de commensaux à un personnage qui assure une sécurité minimale au

groupe et joue à l’occasion le rôle de « courtier » (voir les travaux d’Emmanuel

N’Dione de Enda).

•

Nombre de groupes se présentent comme des « groupes

problématiques » : c’est une catégorie

qui fonde sa spécificité à partir d’un problème social commun que le

groupe cherche à résoudre en construisant des filières d’accès à l’Etat.

Ces groupes sont hétéroclites et ne trouvent leur homogénéité que grâce au

problème social. On en trouve des exemples dans les Amicales de Fès Agdal,

Cittal-D02 ; les SNG (Structures non gouvernementales) de Cotonou, TechDev-D09 ;

ou encore les Comités de rue de Lomé, Eamau-D10.

La

« société civile », si souvent invoquée sans être clairement définie,

n’est pas le système complet et hétéroclite des organisations non étatiques,

pas plus qu’elle n’est la société au sens large. C’est la partie de la

société qui s’organise, s’engage, se regroupe avec l’objectif de

s’accaparer tout espace occupé par l’Etat et la société politique. La

vision contestable d’un Etat neutre et garant de l’intérêt général

sous-tend l’option décentralisatrice dans un contexte où offre et demande de

services sont spontanément régulées par un marché concurrentiel sur lequel

interviennent simultanément pouvoir central et multiplicité d’institutions

locales. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer l’absence de véritable

société civile en Afrique : la confusion des sphères publique et privée, la

non-autonomisation de l’économique par rapport au politique et

l’inexistence d’une classe moyenne nettement différenciée. A cette

question, la réflexion du Shadyc-A04 apporte une réponse, sans doute plus

nuancée mais rejoignant au fond le diagnostic précédent : « L’espace

public aussi se cherche dans les métamorphoses du système social et urbain qui

renvoie peut-être à l’émergence d’une “société civile“. La ville

est aujourd’hui faite d’une constellation de groupes sociaux (communautés

ethniques ou religieuses, association…), de classes et de catégories

sociales, formelles ou informelles, qui se constituent en groupes d’intérêt

plus ou moins déclarés ».

La

« société civile », si souvent invoquée sans être clairement définie,

n’est pas le système complet et hétéroclite des organisations non étatiques,

pas plus qu’elle n’est la société au sens large. C’est la partie de la

société qui s’organise, s’engage, se regroupe avec l’objectif de

s’accaparer tout espace occupé par l’Etat et la société politique. La

vision contestable d’un Etat neutre et garant de l’intérêt général

sous-tend l’option décentralisatrice dans un contexte où offre et demande de

services sont spontanément régulées par un marché concurrentiel sur lequel

interviennent simultanément pouvoir central et multiplicité d’institutions

locales. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer l’absence de véritable

société civile en Afrique : la confusion des sphères publique et privée, la

non-autonomisation de l’économique par rapport au politique et

l’inexistence d’une classe moyenne nettement différenciée. A cette

question, la réflexion du Shadyc-A04 apporte une réponse, sans doute plus

nuancée mais rejoignant au fond le diagnostic précédent : « L’espace

public aussi se cherche dans les métamorphoses du système social et urbain qui

renvoie peut-être à l’émergence d’une “société civile“. La ville

est aujourd’hui faite d’une constellation de groupes sociaux (communautés

ethniques ou religieuses, association…), de classes et de catégories

sociales, formelles ou informelles, qui se constituent en groupes d’intérêt

plus ou moins déclarés ».

3.3. Quels enjeux par rapport à l’assainissement et aux déchets ?

1.

La philosophie du progrès, figure accomplie de l’universalisme, a pour

contrepartie le rejet plus ou moins violent

des expressions culturelles aussi bien que

des acteurs sociaux apparaissant comme des particularismes ou des traditions,

des représentations du propre et du salubre résistant au progrès. Comme

indiqué dans le rapport Lasdel-A03, « la

brousse n’est jamais très loin »:

certaines pratiques populaires génératrices de saleté semblant relever de

comportements usuels en milieu rural, grand est le risque de réifier une catégorie

du propre assimilé à l’urbanité. On est bien confronté ici, comme en témoigne

cet extrait d’une thèse récente, à un travail de déconstruction d’une idéologie

remontant à l’époque coloniale et portée en particulier par les

missionnaires.

«

Le boa-totem vit le plus souvent dans

l’espace résidentiel de son propriétaire (…). Dans la plupart des cas, les

latrines sont considérées comme étant leur principal lieu d’élection

(…). Ce lien du boa et des déjections traduit une certaine pérennité des

représentations pré-coloniales du caractère sacré des substances fécales et

amène les habitants à porter une attention particulière à leurs latrines :

d’aucuns par exemple interdisent leur utilisation à des personnes étrangères

ou de passage (…). Certains évoquent même le recours à diverses techniques

curatives (déversement de chaux ou de fongicides, blocage du trou à l’aide

d’un parpaing, etc.) dans le cas où les lieux d’aisance sont suspectés

d’abriter un boa » (Durang, 2003[8]).

La

recherche Shadyc-A04 montre pourtant que ce sont moins les conceptions

culturelles particulières de la saleté et de la propreté que

l’appropriation sociale de l’espace habité et l’insertion dans les

relations de proximité qui structurent les pratiques des habitants en matière

d’assainissement. Les interactions entre acteurs auxquelles ces pratiques

donnent lieu contribuent à établir les rapports de civilité et d’urbanité.

2.

La question de l’innovation technique,

sociale et politique. Peut-on parler avec

N’Djaména-D01de solutions techniques très innovantes en matière de tri ?

Les enjeux du développement urbain durable se trouvent biaisés si n’est pas

accompli le travail de déconstruction idéologique mentionné au point précédent

: un tel travail permet de mesurer la relativité des notions de besoin et de

demande publique : degré d’ancienneté du bien désiré, dans la conscience

et dans la pratique ; expression variable selon les cultures ; problématique

des biens publics mondiaux. L’action Cereve-A10 insiste par exemple sur des

stations de lagunage qui n’intéressent pas plus les chercheurs que les

responsables de ces ouvrages publics, mais seulement les bailleurs et les

techniciens du Nord. Dans N’Djaména-D01, les auteurs fournissent une appréciation

des besoins sociaux en matière de valorisation des déchets. Ceux de Cittal-D02

s’efforcent d’identifier un cercle vertueux de l’urbanité où l’amélioration

du service d’ordures appellerait de nouvelles demandes.

La

crise de la distinction entre privé et public déjà évoquée ne résulte pas

du seul héritage précolonial ; elle doit beaucoup à la pénétration du marché

et aux stratégies des entreprises qui font que la vie urbaine, en particulier

celle des consommateurs, est de plus en plus organisée sur des segments de

marché et donc de moins en moins par l’opposition du public et du privé. Se

posent ici les questions de l’intérêt général et du service public, mais

aussi celle de la confusion croissante entre ressources communes et bénéfices

particuliers. On interrogera à ce sujet les acteurs de la vidange mécanique et

leur construction d’une stratégie commerciale dynamique (Hydroconseil-A01),

ou les SNG de Cotonou qui ne peuvent pas conserver leur statut associatif et

doivent envisager de prendre un statut d’entreprise ou de GIE (TechDev-D09).

L’action Eamau- D10 montre également comment l’interface entre dimension

municipale et niveau privé ne semble pas intégrée dans une dynamique de

gestion participative pour la gestion des dépotoirs intermédiaires.

3.

Peut-on dire que l’adaptation du paradigme environnemental conduit à une

recomposition des institutions et de l’action publique locale

? C’est ce que suggère la recherche menée par Shadyc-A04, qui évoque un

processus d’élargissement progressif des « cercles de proximité » autour

d’intérêts reconnus communs. L’émergence ou le recyclage

d’entrepreneurs locaux privés souvent informels représente un défi pour la

rationalisation et l’efficacité gestionnaires. Tel n’est semble-t-il pas le

cas pour Hydroconseil-A01 qui décrit un « marché mature de la vidange mécanique

». Pour tenter de relever ces défis, se multiplient des projets

d’organisation/ encadrement, de contractualisation et de fiscalisation. Les

collectivités locales cherchent à externaliser certaines fonctions à travers

divers types d’arrangements inscrits dans deux grands cadres stratégiques :

–

instaurer des dispositifs de solidarité territoriale entre fractions d’agglomérations

(fiscalité, intercommunalité). Un tel scénario n’apparaît pas dans les

rapports ;

–

développer la régulation directe d’une mosaïque de services de base étroitement

territorialisés par le biais de subventions différenciées aux entreprises

desservant les aires les moins rentables (populations cibles de l’aide

internationale versus «

encapsulage » des pauvres) – au risque de ne responsabiliser ni les sociétés,

ni les pouvoirs locaux en précipitant les quartiers pauvres dans « l’endogestion

».

Les

collectivités décentralisées jouent-elles dans le sens d’un renouvellement

de l’action publique ou, faute d’articulation entre décentralisation et

politiques sectorielles, fonctionnent-elles comme lieu de reproduction des

logiques inégalitaires ? Se pose plus généralement la question des politiques

publiques telle que l’a formalisée le réseau IMPACT (Inégalités, micro

macro, pauvreté, acteurs[9]).

Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle l’ambition d’atteindre des

politiques publiques globales étant est hors de portée, il convient

d’imaginer de nouvelles politiques publiques plus réalistes parce que partant

des acteurs concernés, de leurs intérêts, de leurs normes plurielles. Une

note récente du réseau (mai 2003) s’interroge sur l’inspiration commune

entre l’ajustement structurel et les nouveaux cadres stratégiques de réduction

de la pauvreté. En partant de l’assainissement et des déchets, il serait intéressant

de creuser certaines pistes ouvertes dans cette note : comment travailler

simultanément sur les politiques sectorielles et sur les objectifs macro-économiques

de croissance ? Comment identifier les liens entre croissance et inégalités et

aller vers des modèles de « croissance redistributive » supposant l’élaboration

de politiques sociales ?

On

peut se référer sur l’ensemble de ces questions à :

–

N’Djaména-D01 décrit le montage contractuel du projet de valorisation des déchets

entre les entreprises pétrolières, la municipalité, l’opérateur privé,

les Comités d’assainissement, la coopération décentralisée ;

–

Cittal-D02 montre comment le déchet peut être le vecteur d’une mobilisation

en faveur d’une gestion urbaine démocratisée ;

–

TechDev-D09 illustre la façon dont le paiement obligatoire de l’abonnement au

service de ramassage conduit à la monétarisation du service public, préféré

à la mise en œuvre d’une fiscalité locale à vocation redistributive, et

ainsi à l’élimination de ceux qui ne peuvent pas payer et se voient

interdire l’accès au geste citoyen consistant à aller jeter leurs ordures

dans le bac de regroupement public !

D’une

manière générale, cette question de la citoyenneté politique du plus grand

nombre me semble abusivement réduite aux questions de participation ou de

concertation.

4.

La crise de distinction entre public et privé coïncide avec l’affirmation/réaffirmation

d’acteurs contestataires, le plus souvent communautaires, occupant une place

sur la scène fragmentée des contestations. Se posent ici les questions de

l’arène politique et du consensus local dans un contexte d’affrontement

entre régularité et irrégularité où les enjeux fonciers s’avèrent décisifs.

Dans Shadyc-A04, il est montré comment la contestation risque de remplacer un

despotisme d’Etat par un despotisme communautaire. Dans Ceda-D03, elle se

manifeste par un discours méprisant des techniciens tandis que dans

TechDev-D09, elle transparaît dans la différence de logique entre l’approche

projet du PGDSM et celle des initiateurs de la recherche-action (l’ONG

Tech-Dev et l’organisme de formation Crepa).

Le

« prêt à penser » le fonctionnement urbain que véhiculent les bailleurs de

fonds est en quelque sorte « endogénéisé » par les élites en fonction

d’une certaine conception de « l’ordre urbain » (good

order), mais aussi d’importants enjeux

de pouvoir entre les sphères de l’encadrement public territorial et entre

celles-ci et les acteurs économiques privés. Ce qui est en cause, c’est

aussi la réorganisation des rapports sociaux à travers la redistribution des

facteurs d’accessibilité aux ressources procurées par les services

collectifs. A partir de Cittal-D02, peut-on imaginer un « dialogue

constructif et non politique » autour de

l’hygiène et de la collecte des déchets ? Agdal et ses Amicales pourraient

bien être l’élite moderne !

L’ensemble

des enjeux présentés ici, de manière non exhaustive, convergent pour

questionner l’articulation entre modèles de développement et modèles de

ville. Cette convergence n’est guère mise en évidence dans les rapports. Il

serait particulièrement intéressant de voir comment les enjeux propres à

l’assainissement et aux déchets interfèrent ou non avec la question du

logement.

4.

Quelles logiques ? Quelles stratégies ?

Partant

du concept d’habitus développé par Bourdieu[10],

on s’interrogera sur la grande variété des logiques de confrontation et de négociation

mises en évidence par les rapports et sur les échelles de régulation dans les

espaces d’interaction denses que sont les villes.

Logique

d’ignorance

Faut-il

inscrire sur ce registre l’incapacité à faire appliquer les normes publiques

? On relève en tout cas la non-prise en compte du dispositif étatique

national, en particulier les sociétés nationales, par les bailleurs qui

poussent à des réformes de décentralisation au « bénéfice » d’élus

locaux insuffisamment préparés aux tâches de commandement, de gestion et

d’organisation ; d’où la multiplication d’espaces « en friches » où prévalent

dynamiques de désintégration et polarisations ethno-régionales. Un bon

exemple en est fourni par la vidange mécanique (Hydroconseil-A01), maillon

essentiel des systèmes autonomes d’assainissement : face au désintérêt des

pouvoirs publics, il s’organise tout seul mais reste à la merci

d’intervention étatique (réglementation, prix, etc.). A un autre niveau, on

peut noter le dialogue de sourd entre les pratiques réelles en matière de

lagunage et les interrogations des chercheurs dans Cereve-A10, ou encore les

sollicitations de la Mairie en ce qui concerne les ordures, auxquelles les

populations du quartier opposent des priorités renvoyant à des expériences

passées et oubliées par les instances municipales dans Eamau-D10.

Logique

de détournement

En

relève l’entretien de l’illusion communautaire guidant l’action et

s’insérant dans les rapports entre acteurs locaux engagés dans les projets.

Or, en Afrique, prévaut une vieille tradition de contournement, d’évitement,

de subversion, par laquelle la société réussit à éroder la domination de

l’Etat, à le maintenir à distance sans pour autant l’ignorer. On se

gardera cependant de verser dans la vision prométhéenne d’une société

civile parée de toutes les vertus, vision portée par l’école de la Society

centered approach. L’affirmation souhaitée

d’un « pouvoir social » risque fort de déboucher sur la fragmentation et le

localisme, tant il est vrai que la société civile que l’on invoque n’est

pas porteuse d’un projet cohérent et mobilisateur à l’échelle de la société

tout entière, qu’elle est par définition hétérogène (sinon « gélatineuse

») et peut aussi briller par son incivilité, comme le montrent les exemples de

salissure volontaire de l’espace public dans Shadyc-A04 et ceux de détournement

des équipements d’assainissement ou les cas de déconnexion du réseau dans

ENSP-A08.

Logique

de manipulation et d’instrumentalisation réciproques

Les

systèmes de normes « officiels » et « officieux » peuvent difficilement

rester longtemps étanches l’un vis-àvis de l’autre. On observe une

collusion de fait entre autorités administratives, collectivités locales,

entrepreneurs privés et usagers pour pallier le manque de moyens et renforcer

le clientélisme local. Ceda-D03 évoque ainsi les dérapages des services

techniques municipaux portés aux opérations « coup de poing » en année électorale.

L’infantilisation

des acteurs de la société par ses élites au nom d’une exigence de

rationalité de l’action sociale est-elle encore de mise ? On se trouve dans

une situation où les demandes d’une société civile en recherche des

conditions de son expression sont contredites par des demandes contraires ou

contradictoires d’autres acteurs sociaux – voire des mêmes acteurs dans

d’autres rôles – qui pratiquent une sorte de « servitude volontaire » en

attendant de l’Etat et des institutions la solution de tous leurs problèmes.

Dans le même rapport du Ceda-D03, on peut s’interroger sur une démarche

participative qui semble être mise en place pour « faire

plaisir aux autorités » et s’appuie

sur des ONG locales réputées proches des populations, mais dont les leaders

appartiennent souvent à une élite locale entretenant peu de liens avec les

couches populaires et visent la satisfaction d’avantages personnels.

L’infantilisation

des acteurs de la société par ses élites au nom d’une exigence de

rationalité de l’action sociale est-elle encore de mise ? On se trouve dans

une situation où les demandes d’une société civile en recherche des

conditions de son expression sont contredites par des demandes contraires ou

contradictoires d’autres acteurs sociaux – voire des mêmes acteurs dans

d’autres rôles – qui pratiquent une sorte de « servitude volontaire » en

attendant de l’Etat et des institutions la solution de tous leurs problèmes.

Dans le même rapport du Ceda-D03, on peut s’interroger sur une démarche

participative qui semble être mise en place pour « faire

plaisir aux autorités » et s’appuie

sur des ONG locales réputées proches des populations, mais dont les leaders

appartiennent souvent à une élite locale entretenant peu de liens avec les

couches populaires et visent la satisfaction d’avantages personnels.

La

rhétorique du développement participatif confronte un «local» voué à la

disette permanente à la domination économique et politique d’entrepreneurs

identitaires qui monopolisent la relation entre les populations et le pouvoir

central. La décentralisation court donc le risque d’enclencher un mécanisme

de mise à distance d’un local déconnecté des enjeux nationaux et globaux et

elle n’ouvre pas véritablement de nouvelles possibilités d’action publique

partant des citoyens. On peut sur ce point se référer aux rapports suivants:

–

Eamau-D10 : à travers les « comités de surveillance des rues », le contrôle

social fonctionne à Lomé sous l’impulsion de la JDQ (Jeunesse pour le Développement

du Quartier, association de pré-collecte), du CDQ (Comité de Développement de

Quartier ) et de la Mairie sous un des régimes les plus autocratiques que

connaisse l’Afrique ;

–

Lasdel-A03 montre comment le volontarisme des interventions extérieures est

manipulé par les collectivités locales, tandis que Cittal-D02 développe les

enjeux politiciens des relations entre élus et amicales ;

–

le rapport Era-D05 indique que « Hysacam

serait intéressé à prendre en charge une partie du personnel, mais pour

l’instant, cela pourrait porter entrave à l’autonomie des opérateurs de pré-collecte

».

Logique

de compétition et d’exclusion

Faute

de mécanismes négociés et reconnus, l’exclusion d’un système de normes

par un autre n’aboutit pas à l’avènement d’un type stabilisé de régulation

de l’accès aux ressources et aux services. Il faut bien voir que, quand l’Etat

est faible, la société civile l’est également et s’avère impuissante à

contenir l’éclosion de mouvements incivils ; on observera aussi que plus un

pays est arriéré économiquement et plus est impérieux est le besoin d’État

(cf. Stiglitz[11]).

Ces

rapports de force ou conflictuels sont illustrés dans plusieurs études du

programme :

•

Hydroconseil-A01 : « Les acteurs du secteur de la vidange mécanique sont très

critiques par rapport aux ONG porteuses de technologies “appropriées“ » ;

•

ENSP-A08 aborde les relations tendues entre les promoteurs immobiliers (MAETUR[12]

et SIC[13])

d’une part, et la Communauté urbaine de Yaoundé d’autre part, autour des

infrastructures d’assainissement ;

•

Cittal-D02 montre que les élus vont d’une attitude de blocage à une attitude

de non participation au Comité de suivi qu’animent les Amicales ;

•

Era-D05 : malgré son implication dans le projet, Hysacam n’envoie aucune

copie du cahier des charges à la Communauté urbaine de Yaoundé pour

validation.

Logique

de convergence

On

trouve dans les rapports un certain nombre d’exemples de médiations opératoires

entre dispositif public et stratégies privées.

•

Moshi-A05b : un jeu d’acteurs semble avoir permis la mise en place de règles

relativement pragmatiques en matière de régulation ;

•

Gret-A07 : le passage du comité de pilotage de l’opération pilote au comité

d’assainissement pérennisant le travail collectif des acteurs peut être lu

comme une construction progressive de l’urbanité ;

•

Cittal-D02 : les médiateurs qui émergent du projet sont à la fois contrôleurs

sociaux, canalisateurs des vœux de la population et traqueurs de déviants.

Les

pratiques des acteurs instituent une « zone intermédiaire » de règles et

d’organisations qui correspond souvent à des « espaces sociaux de proximité

» ou à des «dispositifs collectifs privés » qui s’efforcent de garantir

un minimum de durabilité dans les interactions entre acteurs. Dans Era-D05, les

auteurs postulent la crédibilité à moyen-long terme des prestataires de

service. Ceux de TechDev-D09 laissent à penser que l’arrimage SNG/entreprises

privées de collecte aux points de regroupement est jugé effectif par la

Communauté urbaine. Dans les deux cas, on peut toutefois se demander dans

quelle mesure ces points sont réellement acquis.

Le

poids croissant des acteurs locaux et les logiques marchandes prévalant dans

les dispositifs d’offre aboutissent à une hétérogénéité accrue «

d’arrangements territorialisés ». Un exemple en est donné dans Tech-

Dev-D09, où les 4 SNG revendiquent leur rôle légitime d’association de

quartier, non seulement comme ramasseurs d’ordures mais aussi comme acteur à

part entière de la propreté du quartier ; la Cogeda juge en revanche irréaliste

le compostage décentralisé et recherche une solution de compostage centralisé.

Intervient dans ces arrangements la résistance des sociétés locales à un

changement venu d’en haut. Mais le local s’appuie aussi sur des communautés

d’acteurs, de savoirs partagés et de processus d’apprentissage : lieu du

compromis stratégique entre logiques du haut et du bas ou lieu d’antagonisme

irréductible entre logiques d’acteurs issues de cultures différentes

(municipalités, ONG, grandes firmes) ? Malgré les questions que peuvent poser

les stations de lagunage aux chercheurs ou aux bailleurs, il est indéniable que

localement, les activités des maraîchers et des pisciculteurs sont étroitement

dépendantes de leur bon fonctionnement (Cereve-A10).

Les

dispositifs de privatisation et de communautarisation circonscrivent le domaine

d’action directe des pouvoirs publics recentré sur une fonction de «

facilitation » : techniques de concertation et de construction de consensus à

géométrie variable et à rayon d’action réduit. Dans Tenmiya-D07,

l’organisation mise en place repose sur une cascade de contrats et conventions

liant les différentes parties. Dans Era-D05, l’ONG Era se trouve en position

de juge et partie en tant que signataire avec l’entreprise Hysacam et la

municipalité de Yaoundé du contrat établi avec les structures relais des

quartiers et les prestataires de pré-collecte ; mais quid

de la capacité d’Era à devenir un

prestataire pérenne dans la pré-collecte ?

Ce

qui apparaît, c’est plus l’affirmation d’acteurs aux intérêts et aux

stratégies antagoniques sur la scène locale (communautés, leaders

traditionnels, groupements volontaires) et l’émergence de formes renouvelées

de l’autochtonie qu’une articulation renouvelée entre pouvoirs publics et

acteurs sociaux à travers l’usage d’outils de redistribution.

On

retiendra des études de cas réalisées la complexification du jeu des acteurs.

Il faut aussi prêter attention à la recomposition des alliances entre les

pouvoirs publics et les élites urbaines, et plus encore avec les couches

moyennes frappées par les déclassements et la paupérisation. Les territoires

urbains sont de plus en plus hétérogènes, socialement et économiquement différenciés,

désolidarisés par des systèmes gestionnaires autonomisés (Bourdin[14]

parle « d’ententes oligopolistiques de la gouvernance locale »).

L’échelle

communautaire est, dans ces conditions, un puissant ressort identitaire mais

aussi un outil inopérant de la gestion urbaine. L’illusion du learning

by doing – qu’invoque notamment le

projet Tenmiya-D07, présenté comme une occasion pour l’ensemble des acteurs

d’apprendre par l’action concrète, ne contribue pas plus à la conception

et à la mise en oeuvre de véritables politiques publiques. Les études

fournies à l’issue du programme apportent quelques réponses à la question

du positionnement des ONG dans l’espace public. Elles situent bien ces dernières

dans une relation d’opposition/coopération avec les décideurs publics ou les

opérateurs privés (Hydroconseil-A01), et ce à toutes les échelles

d’organisation, du local à l’international. Elles interrogent aussi la crédibilité

d’un discours auto-instituant par lequel les ONG prétendent parler au nom de

« l’opinion publique » et défendre des intérêts généraux (Lasdel-A04,

Gret-A07, Ceda-D03, Burgeap- D06 notamment).

Plusieurs

questions majeures me paraissent en revanche insuffisamment traitées :

•

Le rapport entre privé et public.

L’irruption de la grande entreprise urbaine de service est récente en

Afrique. Dans un domaine où les « lois du marché » ne sont pas directement

opératoires, la question posée est donc celle d’un environnement régulatoire

global dont les composantes sont la légitimité des élus locaux, la définition

précise du domaine public, l’existence de fondements juridiques solides. La

question est bien de savoir comment instaurer un processus dynamique

d’apprentissage d’un nouveau mode de relation entre acteurs attentif à la

fois aux savoirs locaux, au principe de solidarité et à une subsidiarité

active donnant effectivement la parole à tous.

•

La décentralisation.

Comment investir les nouveaux dispositifs de pouvoirs locaux de missions d’intérêt

public ? Les coalitions d’intérêts souvent éphémères qui se forment à

l’échelle locale promeuvent sans doute des pratiques originales de négociation

; mais la question se pose de savoir comment et à quelles fins se construit un

pouvoir local. Il semble bien difficile de chercher à assigner une position

privilégiée aux collectivités locales tout en valorisant les communautés

d’appartenance et en favorisant nolens

volens l’atomisation de la « société

civile ». Si l’espace public se cherche dans les métamorphoses du système

social et urbain, force est d’admettre que l’appropriation du modèle représentatif

et l’émergence de processus civiques fondés sur l’organisation collective

demanderont du temps.

Études

citées dans cette synthèse

Hydroconseil-A01.

Les entreprises de vidange mécanique des systèmes d’assainissement autonome

dans les grandes villes africaines (Mauritanie, Burkina Faso, Sénégal, Bénin,

Tanzanie, Ouganda)

Lasdel-A03.

La question des déchets et de l’assainissement dans deux villes moyennes

(Niger)

Shadyc-A04.

Une anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques

sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine (Burkina Faso)

Moshi-A05b

(Université de Dar es Salam / Université de Pau et des pays de l’Adour).

L’amélioration des services d’assainissement de la ville de Moshi. Analyse

de la demande et régulation du secteur (Tanzanie)

Gret-A07.

Planification concertée pour la gestion des excreta (Mauritanie, Éthiopie)

ENSP-A08.

Gestion et valorisation des eaux usées dans les zones d’habitat planifié et

leurs périphéries (Cameroun, Tchad)

Cereve-A10.

Valorisation des eaux usées par lagunage dans les pays en développement

(Niger, Cuba, Burkina Faso, Sénégal, Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun)

N’Djaména-D01.

Tri sélectif et valorisation des déchets urbains de la Ville de N’Djaména

(Tchad)

Cittal-D02.

Réflexion concertée pour une gestion intégrée de la propreté entre

population, puissance publique et opérateur privé : le cas de Fès (Maroc)

Ceda-D03.

Recherche d’espaces pour le dialogue, la prise de conscience et

l’organisation en vue de l’action dans la commune urbaine (Bénin)

Era-D05.

Mise en place de structures de pré collecte et de traitement des déchets

solides urbains dans une capitale tropicale, Yaoundé (Cameroun)

Burgeap-D06.

Analyse des procédés de recyclage des déchets au Vietnam pouvant être transférés

vers l’Afrique (Vietnam, Sénégal)

Tenmiya-D07.

Projet d’appui aux petits opérateurs «transporteurs des déchets solides»

du quartier de Basra à Nouakchott (Mauritanie)

TechDev-D09.

Maîtrise de l’amont de la filière déchets solides dans la ville de Cotonou

: pré-collecte et valorisation (Bénin)

Eamau-D10.

Opportunités et contraintes de la gestion des déchets à Lomé : les dépotoirs

intermédiaires (Togo)

Etude-AfD.

« Revue comparative des modes de gestion des

déchets urbains adoptés dans différents pays de la ZSP », réalisée pour

l’AfD

[1]

Debord, G., La société du spectacle, Paris, Gallimard, 1996.

[2]

Marie, A. (éd.), L’Afrique des individus, Paris, Karthala, 1997.

[3] Le Pape, M., L’énergie sociale à Abidjan. Economie politique de la ville en Afrique Noire, 1930-1995, Paris, Karthala, 1995.

[4] Congrès Internationaux d’Architecture Moderne

[5] Sassen, S., La ville globale, Paris, Descartes et Cie, 1996.

[6] Davis, M., City of Quartz. Los Angeles, capitale du futur, Paris, La Découverte, 1997.

[7] Haeringer, P., L’économie invertie : mégapolisation, pauvreté majoritaire et nouvelle économie urbaine, Plus, 2001, n° 50.

[8] Durang, X., Vivre et exister à Yaoundé. La construction des territoires citadins, thèse de géographie soutenue le 20/05/2003 devant l’Université Paris IV.

[9] www.reseau-impact.org

[10]

Bourdieu (Questions

de sociologie, Paris, Éditions de

Minuit, 1992) évoque des systèmes de disposition durables, des habitus,

qui, sans prétendre concurrencer le dispositif institutionnel, le complètent

au point de l’absorber parfois dans leur logique «fonctionnelle». Hommes

et ressources s’organisent autour de ces dispositifs selon trois principes

d’efficacité :

–

conçus et structurés sur la base des réseaux traditionnels d’échanges

et d’alliance, ces dispositifs changent de nature sous l’impact de

nouvelles fonctions ;

– les règles empruntent à un langage et font référence à des valeurs endogènes qui connotent cependant l’émergence de « valeurs communes » se différenciant aussi bien de la « tradition » que de la « modernité ». On peut ajouter que, dans bien des cas, c’est la « modernité » qui génère la « tradition » ;

– les systèmes sont caractérisés par une logique fonctionnelle concurrençant la logique institutionnelle des dispositifs étatiques ou capitalistes.

[11] Stiglitz, J., La grande désillusion, Paris, Fayard, 2002.

[12] Mission d’Aménagement des Terrains Urbains et Ruraux, établissement public.

[13] Société Immobilière du Cameroun, société d’économie mixte.

[14] Bourdin, A., La question locale, Paris, PUF, 2000.