Synthèse des acquis du programme

Le financement de l’assainissement solide et liquide en Afrique. Considérations générales.

Alain

Mathys (Suez-Environnement)

Sommaire

2.

Les besoins en financements – les investissements

3.

Les besoins en financement – les frais d’exploitation et d’entretien

4.

Mécanismes de recouvrement des coûts

Cette note vient en complément

des deux synthèses « Assainissement » et « Déchets »

ci-avant, ainsi que de celle sur « Quel rôle pour la commune ? »

ci-après, qui abordent également la question du financement de

l’assainissement solide et liquide en Afrique. Son objet est de resituer cette

question dans une approche plus globale (macro-économique), restituant la réflexion

en cours dans de nombreuses enceintes internationales, et d’illustrer par des

cas, y compris d’autres régions du monde (Bolivie), les modalités de

financement au niveau local qui ont pu être mises en œuvre.

Dans le cadre des

objectifs de développement du millénaire, le financement de l’assainissement

liquide et solide en Afrique représente un défi particulièrement difficile à

relever dans la mesure où les niveaux d’accès à ces services sont particulièrement

bas :

• on estime qu’au

moins 45 % de la population de l’Afrique sub-saharienne, soit 300 millions

d’habitants, n’ont pas accès aux services d’assainissement des eaux usées

à ces services[1]

;

• il n’existe pas de

données globalisées sur la gestion des ordures ménagères : il est donc

difficile d’avoir une vision générale des niveaux de services. La collecte

et le traitement des déchets solides sont d’abord un problème urbain, qui

doit être au moins aussi important que celui des déchets liquides. Comme près

de 300 millions d’Africains vivent en ville, on peut estimer en première

approximation que 150 millions ne disposent pas de systèmes acceptables d’évacuation

des déchets.

Le financement de

l’assainissement, liquide et solide, se pose à deux niveaux :

• le financement des dépenses

en infrastructures (équipements des foyers, réseaux de collecte, installations

de traitement pour les eaux usées ; centres de collecte, de tri et de

transfert, décharges pour les ordures ménagères) ;

• le financement des dépenses

récurrentes d’entretien, d’exploitation et de renouvellement.

Les sources de financement

se situent à quatre niveaux :

• les usagers, de manière

directe (tarifs et redevances) ou indirecte (impôts et taxes alimentant les

budgets nationaux et locaux) ;

• les prêts des

institutions de financement internationales ;

• les subventions

publiques constituées le plus souvent de dons des organismes de coopération

bilatérale;

• l’investissement

privé apporté par des investisseurs nationaux ou étrangers dans le cadre de

la mise en concession ou de la privatisation des services publics.

2.

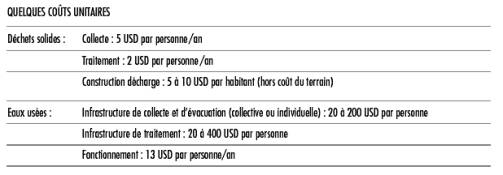

Les besoins en financements – les investissements

Les

investissements requis pour les dépenses en capital afin d’atteindre des

objectifs du millénaire en matière d’assainissement (réduire de moitié la

proportion de la population non couverte par ces services), étendus au domaine

des déchets solides, ont été estimé à un peu plus de 8 milliards USD en se

basant sur les hypothèses suivantes :

–

déficit actuel de couverture en assainissement (eaux usées, excreta) : 45 %

(urbain et rural) ;

–

pourcentage des eaux usées collectées non-traitées avant rejet : 95 % ;

–

déficit actuel de couverture en collecte des déchets solides : 45 % ;

–

pourcentage des déchets solides collectés non-mis en décharge : 95 % ;

–

utilisation de technologies appropriées à faible coût ;

–

non-prise en compte des coûts fonciers pour les décharges et les stations de

traitement ;

–

investissement lié au domaine privé (latrines ou WC raccordé à un réseau)

à la charge des usagers.

Réparti

sur dix ans, l’investissement dédié à l’assainissement solide et liquide

serait donc d’environ 1 milliard USD par an (si l’on ajoute les frais d’études

et les imprévus). Rapporté aux 150 millions de personnes qui pourraient bénéficier

de services améliorés d’ici 2015, cela représente un investissement de 60

USD par personne bénéficiaire. Ce sont donc des chiffres abordables, si l’on

pense aux impacts économiques induits par l’amélioration de

l’assainissement sur la santé publique et l’environnement.

On

ne peut toutefois attendre de manière réaliste que la communauté

internationale finance ces investissements sous forme de dons comme on ne peut

attendre que les gouvernements africains, voire la population elle-même, s’en

chargent intégralement sur la base de leurs propres ressources.

La

solution réaliste en matière de financement des infrastructures (le hardware)

est un appui des institutions internationales sous forme de prêts

concessionnels, sans intérêt et à longue période de maturation, dans la

mesure où l’on peut admettre un recouvrement, partiel ou total, des coûts

par les usagers. Le software,

c’est- 80 à-dire les actions de promotion et d’éducation qui ne sont pas

financièrement rentables mais génératrices de bénéfices indirects sur la

santé et l’économie, serait financé sous forme de dons.

Un

financement efficace et durable doit obligatoirement être associé à une

gestion optimale, à la fois du développement des infrastructures et de la

gestion des services. Là également, des solutions ont été proposées, qui

lient le financement des investissements aux résultats obtenus dans un mécanisme

que la Banque mondiale a intitulé OBA (output-based

aid). Ce mécanisme peut être mis en

place aussi bien au niveau des opérateurs des services, publics ou privés,

chargés de l’extension des services et de leur gestion ultérieure que des

ONG et autres prestataires chargés des actions de promotion et d’éducation.

![]()

Comme

le souligne le rapport Camdessus[2],

la mise en place d’un financement efficace est dépendante de la performance

du cadre institutionnel ainsi que de la qualité de la planification et de la

gestion des projets d’infrastructures. Il est probable aujourd’hui qu’un

nombre limité d’États africains remplissent ces conditions, ce qui implique

qu’un appui aux réformes institutionnelles et des actions de formation à la

gestion municipale seront un préalable indispensable à la mise en place de

financements pour des infrastructures d’assainissement.

Comme

le souligne le rapport Camdessus[2],

la mise en place d’un financement efficace est dépendante de la performance

du cadre institutionnel ainsi que de la qualité de la planification et de la

gestion des projets d’infrastructures. Il est probable aujourd’hui qu’un

nombre limité d’États africains remplissent ces conditions, ce qui implique

qu’un appui aux réformes institutionnelles et des actions de formation à la

gestion municipale seront un préalable indispensable à la mise en place de

financements pour des infrastructures d’assainissement.

3.

Les besoins en financement – les frais d’exploitation et d’entretien

Un

système ne peut fonctionner de manière durable que si ses frais récurrents

sont supportés par ses utilisateurs. Ceci n’interdit pas la mise en place de

péréquations entre les différentes catégories économiques de consommateurs,

à conditions que le système reste performant et soit basé sur une bonne compréhension

de la capacité et la volonté des bénéficiaires de payer ces services. Une

structure tarifaire appropriée permettant d’équilibrer les charges

d’exploitation par les revenus implique également une volonté politique de

faire supporter aux utilisateurs (directement ou indirectement) le coût réel

des services.

Les

frais d’exploitation et d’entretien de l’assainissement, y compris une

provision pour le renouvellement des infrastructures, ont été estimés à 8

USD par mois et par famille de type modeste. En rajoutant une consommation

d’eau de 4 USD par mois, la charge d’une famille modeste de 5 personnes se

situerait aux alentours de 12 USD par mois. Pour une famille très pauvre dont

le revenu total est de l’ordre de 150 USD par mois (1 USD par habitant et par

jour), la part du budget du ménage consacré à l’eau et à

l’assainissement liquide et solide s’élèverait à 8 %. Ce taux

s’abaisserait à 4 % pour un ménage un peu moins pauvre, avec un revenu de 2

USD par habitant et par jour.

On

voit donc que, même pour des familles considérées comme très pauvres, la

charge des services d’eau et d’assainissement (y compris l’évacuation des

ordures ménagères) reste supportable. Dans le cas où le consentement à payer

serait inférieur à ce coût, les besoins de subventions ne seraient pas si élevés

et pourraient être gérés par des mécanismes de péréquations entre classes

d’usagers. Si l’on compare en particulier le bénéfice économique induit

au niveau du ménage par un accès amélioré à l’eau et l’assainissement,

la charge par ménage ne représente pas un fardeau financier insurmontable.

Là

encore, le consentement ou la capacité à payer n’est pas suffisant pour

assurer une exploitation durable des systèmes d’assainissement. L’efficacité

dans la récupération des coûts et, bien entendu, dans l’exploitation et

l’entretien des systèmes reste essentielle. L’organisation des services, la

répartition des tâches et le partage des responsabilités entre autorités

publiques et opérateurs des services (qu’ils soient publics ou privés,

grands ou petits) sont des éléments incontournables de réussite.

4.

Mécanismes de recouvrement des coûts

Le

moyen le plus simple, et le plus souvent utilisé, pour affecter aux usagers les

charges de l’assainissement liquide est d’inclure à la facture une

surcharge sur la consommation d’eau potable. Celle-ci peut être

proportionnelle au volume d’eau consommée (dans le cas d’un raccordement à

un réseau d’égout) ou représenter un montant fixe (en particulier dans le

cadre de l’assainissement autonome).

|

Le mécanisme de recouvrement pour la gestion des déchets à La Paz, Bolivie Contexte. La ville de La Paz produit environ 450 tonnes de déchet par jour, pour une population de 800 000 habitants. En 1997, la gestion des déchets municipaux fut confiée à une entreprise privée, CLIMA, pour 8 ans.

Description du

contrat. Le

contrat signé entre la municipalité de La Paz et CLIMA inclut les

services suivants :

Système de

recouvrement des coûts.

CLIMA reçoit 48 USD

pour chaque tonne de déchets mise en décharge, pour l’ensemble des

activités. La rémunération de l’entreprise est mensuelle et obtenue par

deux sources : un paiement indirect par les bénéficiaires et un paiement

direct par la municipalité.

Détail du mécanisme

financier.

Electropaz, une compagnie privée, recouvre les factures d’électricité à

laquelle la taxe de services urbains est indexée. Après une commission

couvrant ses frais de gestion, Electropaz verse la somme collectée pour

cette taxe sur un compte bancaire de la municipalité qui ne peut être

utilisé que pour le paiement du service des déchets. Ce compte sert à

payer CLIMA, mais ne couvre que 50 % de ses coûts. La municipalité paie

les 50 % restants à CLIMA à partir du budget municipal, dont la

disponibilité n’est pas toujours garantie, ce qui implique souvent des

retards de paiement. Toutefois le système fonctionne bien et la ville

est propre. Impact pour les usagers. La surcharge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers représente environ 5% de la facture électrique. Ce mécanisme institue une subvention croisée de fait, les ménages pauvres ne consommant pas ou peu d’énergie électrique.

|

Le

recouvrement des coûts pour la collecte et le traitement des déchets solides

est moins évident. Il est difficilement envisageable de facturer directement

les usagers pour ce service, car il n’y a pas de mesures aisément applicables

en cas de non-paiement (comme la coupure du service d’eau). Le moyen le plus

simple est d’affecter également une surcharge à la facture d’un des

services publics. Une surcharge sur la facture d’électricité est préférable

à celle sur la facture d’eau car son impact apparaît comme plus faible,

proportionnellement

au montant relatif à la consommation. Par ailleurs si le paiement se fait sous

forme d’un montant proportionnel, sa dimension sociale est plus marquée dans

la mesure où la consommation d’électricité est mieux corrélée avec le

niveau économique d’un ménage que celle de l’eau. Ce mécanisme de

taxation est courant en Amérique du Sud. A La Paz (Bolivie) par exemple, la

surcharge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers représente

environ 5 % de la facture électrique (cf. encadré page précédente).

Le

recouvrement des coûts pour la collecte et le traitement des déchets solides

est moins évident. Il est difficilement envisageable de facturer directement

les usagers pour ce service, car il n’y a pas de mesures aisément applicables

en cas de non-paiement (comme la coupure du service d’eau). Le moyen le plus

simple est d’affecter également une surcharge à la facture d’un des

services publics. Une surcharge sur la facture d’électricité est préférable

à celle sur la facture d’eau car son impact apparaît comme plus faible,

proportionnellement

au montant relatif à la consommation. Par ailleurs si le paiement se fait sous

forme d’un montant proportionnel, sa dimension sociale est plus marquée dans

la mesure où la consommation d’électricité est mieux corrélée avec le

niveau économique d’un ménage que celle de l’eau. Ce mécanisme de

taxation est courant en Amérique du Sud. A La Paz (Bolivie) par exemple, la

surcharge pour la collecte et le traitement des déchets ménagers représente

environ 5 % de la facture électrique (cf. encadré page précédente).

Ce mécanisme institue une

subvention croisée de fait, vers les ménages ne consommant pas ou peu d’énergie

électrique, souvent les plus pauvres.

Le coût économique,

social et environnemental de l’absence d’assainissement est largement supérieur

au coût réel du développement et de la gestion de ces services. L’évaluation

empirique des besoins d’investissement montre que, en utilisant des

technologies simples et économiques, les montants nécessaires pour atteindre

les objectifs de développement du millénaire ne sont pas astronomiques et

pourraient être assumés par de nombreux Etats africains avec l’aide des

bailleurs de fonds, à condition que ces Etats mettent en place les réformes

institutionnelles préalables à une planification et une gestion efficace de

ces services.

Par ailleurs, et bien que

peu nombreuses, les enquêtes quantitatives menées auprès des ménages démontrent

que la gêne causée par le manque d’assainissement est fortement ressentie et

qu’il existe une vraie volonté de payer pour éliminer les déchets, pour

autant que le service offert soit crédible et adapté aux besoins des usagers.

Les coûts d’exploitation de ces services sont compatibles avec les ressources

des ménages africains, à la condition que les structures tarifaires incluent

des mécanismes de subventions basés sur le consentement et la capacité réelle

à payer des foyers. Là encore, la mise en place de systèmes efficaces de

gestion impliquant autorités publiques et opérateurs de service est nécessaire.

Le préalable à des

investissements massifs est, pour de nombreux pays africains, la mise en place

de programmes de réformes institutionnelles impliquant le renforcement des

capacités municipales dans la gestion des services urbains. Il est également

dans une claire affirmation de la priorité donnée à l’assainissement dans

l’agenda politique des gouvernements.

[1]

Africa Development Bank, Achieving

the Millennium Development Goals in Africa. Progress, Prospects and Policy

Implication, 2002.