Synthèse des acquis du programme

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES ACTIONS RELATIVES AUX DÉCHETS

De

l’amont vers l’aval : l’émergence d’une filière de

gestion des déchets adaptée aux villes africaines

Synthèse

réalisée par Francis Chalot

Sommaire

1.

Des réalités urbaines et foncières qui s’imposent à la gestion des déchets

1.1.

Des contraintes urbaines fortes

1.2. Des dispositifs adaptés de pré-collecte par conséquent incontournables

1.3.

Accorder le temps nécessaire au changement

2.

Une méconnaissance encore tenace des gisements de déchets

2.1.

Approfondir, de manière rigoureuse et critique, la terminologie, les mesures et

leur analyse

2.2.

La présence importante de sable dans les déchets ménagers collectés : une

question majeure dans l’ensemble des agglomérations africaines.

2.3.

Les autres résidus urbains encore largement ignorés

2.4.

Pour une approche « rudologique » à l’africaine

3.

Consolider les dispositifs de pré-collecte

3.1.

La formalisation de démarches méthodologiques

3.2.

Aller vers une professionnalisation des petits opérateurs

3.3.

La planification spatiale des interventions

3.4.

La conception d’un matériel adapté aux spécificités locales

4.

La complémentarité entre maillons

4.1.

Éviter que les points de regroupement ne constituent un nœud de blocage

4.2.

Penser de manière simple, mais systémique, la conception et l’exploitation

des points de regroupement et de transfert

4.3.

Une approche raisonnée de l’implantation des points de regroupement et de

transfert

5.

Le traitement final

5.1.

Plus ou moins élaboré et organisé, l’enfouissement reste aujourd’hui la

solution largement prépondérante

5.2.

Pour une évolution pragmatique et progressive vers des décharges soutenables

6.

La coordination entre les acteurs : des rôles clarifiés et assumés

6.1.

Dépasser la simple phraséologie sur la « gestion partagée »

6.2.

Des autorités locales assumant leur rôle

6.3.

Coordonner l’intervention des différents prestataires privés

6.4.

Favoriser l’intervention de structures relais issues du terrain

7.

Construire progressivement le puzzle du financement

7.1.

Un financement différencié selon les maillons successifs

7.2.

Les limites d’une redevance payée par l’usager

7.3.

Ne pas attendre du recyclage une contribution au financement de l’élimination

8.

L’évacuation pure et simple comme mode hégémonique, voire exclusif, d’élimination

mérite d’être questionnée

Études

citées dans cette synthèse

De

tous temps et en tous lieux, la production de déchets est inhérente aux

activités humaines, qu’elles soient domestiques, agricoles, industrielles –

au sens large – ou commerciales. Mais, en Afrique comme partout, ce n’est

qu’avec le fait urbain qu’elle devient véritablement une problématique

publique.

N’oublions

pas que les pays du Nord ont aussi connu en leur temps (et sans doute encore

aujourd’hui, sous d’autres formes) des crises liées aux distorsions entre

l’état du développement urbain et l’aptitude à répondre correctement aux

nécessités sanitaires et environnementales ainsi qu’aux attentes de la société

en matière de déchets.

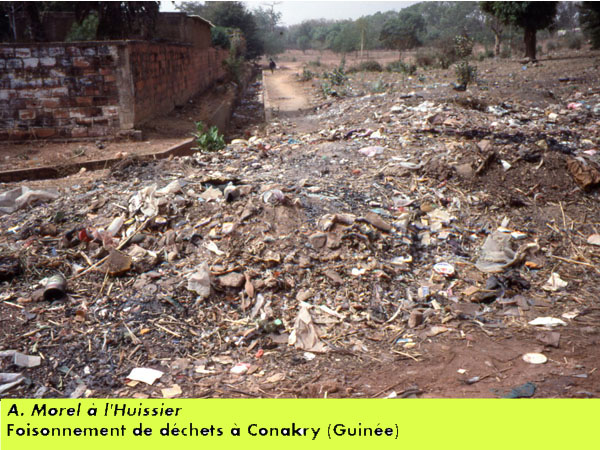

A

cet égard, les lourdes difficultés rencontrées aujourd’hui par les agglomérations

africaines dans ce domaine s’expliquent, au-delà de spécificités

climatiques, culturelles ou d’organisation politico-administrative, par le

rythme et le mode de développement démographique et urbanistique qu’elles

connaissent et qui sont liés aux handicaps économiques de ces pays et de la

plupart de leurs habitants.

Il s’agit ici d’une

approche délibérément « technicienne et gestionnaire » – amplement

questionnée par ailleurs, à juste titre – de la gestion des déchets dans

les contextes urbains qui ont fait l’objet du programme, et ceci à partir des

rapports et résultats produits. Selon une logique de « progressivité » du déploiement

de la filière d’élimination à partir des espaces de production des résidus

urbains, la collecte auprès des habitants/ producteurs eux-mêmes est apparue

au Comité scientifique comme l’élément primordial.

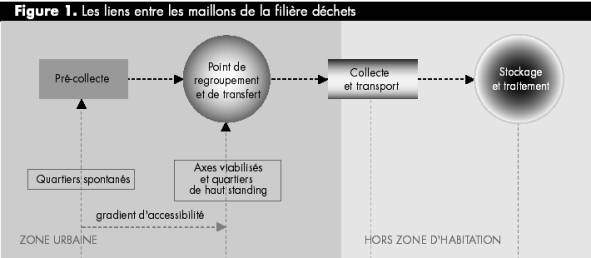

En

effet, cette « pré-collecte » se confirme comme l’enjeu essentiel et tout

à fait spécifique de ces grandes agglomérations africaines, et ceci de manière

croissante compte tenu de leur rythme et de leur mode de développement démographique

et urbanistique. Précisons d’emblée que l’examen de ce « maillon » est

indissociable de celui du « nœud » qui le relie au suivant (cf. Figure 1 page

précédente), c’est-à-dire des conditions de regroupement et de transfert à

une collecte et un transport plus classiques dans leur organisation et leurs

moyens.

1.

Des réalités urbaines et foncières qui s’imposent à la gestion des déchets

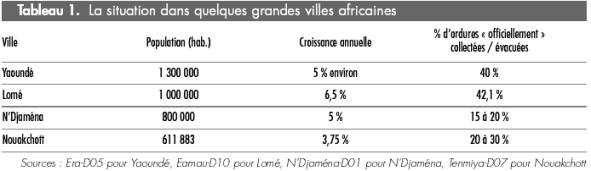

Dans

la mesure où l’on s’en tient à l’objectif opérationnel communément

admis du service public d’élimination des déchets (assurer un enlèvement

auprès de l’ensemble de la population, puis l’évacuation hors de

l’agglomération en vue du stockage et d’un traitement et/ou d’une

utilisation/valorisation), force est de constater que les grandes agglomérations

sub-sahariennes sont encore loin du compte (cf. Tableau 1).

1.1.

Des contraintes urbaines fortes

Avant

même de rechercher des explications à cette situation en termes de manque de

moyens financiers, déficits d’organisation, carences des puissances

publiques, errements des dispositifs induits par les bailleurs de fonds ou

autres raisons, c’est sur les formes d’évolution de ces agglomérations

elles-mêmes qu’il faut porter l’analyse. Elles présentent une typologie

contrastée selon deux types de quartiers :

–

une ville planifiée, héritière notamment de la période coloniale, où se

situent un habitat de moyen et haut standing et les couches sociales

correspondantes ;

–

mais aussi, de plus en plus, une ville spontanée aux populations moins favorisées.

Encore

faut-il bien préciser que ces « deux villes » sont assez souvent imbriquées

l’une à l’autre, dans leurs différentes dimensions (sociales,

architecturales, etc.). Il ne faudrait pas simplement raisonner en termes de

centre et de périphérie. Globalement non maîtrisé, le développement de

cette dernière présente, sous la pression de la démographie tant interne que

migratoire, une série de caractéristiques étroitement interdépendantes :

1)

une urbanisation extensive. « La forte

croissance démographique de Yaoundé s’accompagne d’une augmentation de sa

superficie qui est passée de 1 200 ha en 1961 à 18 000 ha [x15]

en 2000 »

(Era-D05);

2)

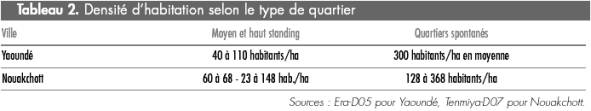

une densité néanmoins élevée de la population dans les nouveaux quartiers

constitués : 3 à 6 fois plus importante que celle des quartiers « planifiés

» (cf. Tableau 2) ;

3)

des changements de la configuration urbaine qui connaissent un rythme accéléré

;

4)

une absence de viabilité des voiries (des voies étroites, accidentées, en

terre battue, a fortiori soumises

aux aléas climatiques, etc.).

«

Yaoundé ne dispose que de 800 km de routes

toutes catégories confondues [soit] une densité de desserte de 4,4 km/km2

[...] inférieure à la moyenne de 15 à 20 km/km2 requise en matière

d’urbanisme. (...) Seuls 30 % sont bitumés et en plus ou moins bon état. Sur

les 800 km de voirie, 560 km sont ainsi en terre et impraticables à plus de 70

%. L’accès est impossible en véhicule pour 57 % des habitations des

quartiers Melen, (...) même les chemins piétons pouvant servir de voie d’évacuation

sont entrecoupés d’escaliers pour gravir des pentes raides, de caniveaux et

d’autres obstacles artificiels ou naturels (...). »

(Source : Era-D05)

La

description de ces contraintes à Yaoundé vaut tout autant pour les autres

villes de la région : Lomé, Nouakchott, N’Djaména ou Cotonou, etc.

L’absence

de prise en compte de la gestion des déchets dans la planification urbaine est

régulièrement dénoncée dans les rapports. Pour être exacte, la critique

ainsi formulée reste un peu vaine et incantatoire. C’est plus globalement

l’absence de planification urbaine tout court qui est en cause. Or, ce développement

spontané et extensif tel qu’il existe actuellement semble devoir être une

tendance lourde (IRD-D08), même si une restructuration des quartiers précaires

est dans certains cas annoncée, avec optimisme, par les autorités (dès 2010

à Nouakchott, selon Tenmiya-D07).

La

question est donc d’adapter davantage les solutions d’élimination des déchets

à la réalité urbaine d’aujourd’hui, quitte à en tirer des enseignements

interactifs, par exemple sur la place à réserver aux points de regroupement,

qui puissent progressivement orienter des aménagements partiels de la cité. «

Il faut adapter le service à chaque

situation de zone ou d’espace à collecter »

(Tenmiya-D07).

1.2.

Des dispositifs adaptés de pré-collecte par conséquent incontournables

Pour

le service public d’élimination des ordures ménagères, les conséquences

des contraintes énumérées cidessus sont en effet doubles :

1)

les quartiers « spontanés » restent globalement inaccessibles aux véhicules

classiques d’enlèvement des ordures ménagères (bennes) ;

2)

mais en même temps, les distances y sont trop importantes pour envisager un

apport volontaire des ordures par l’ensemble de leurs habitants jusqu’aux

axes viabilisés où il redevient possible d’assurer un tel enlèvement.

Dans

ces grandes agglomérations sub-sahariennes, les dispositifs de pré-collecte à

forte intensité de maind’œuvre, utilisant des moyens rustiques (charrettes,

etc.) et opérés par des micro-entreprises privées (au sens large), émanant

des quartiers spontanés eux-mêmes, semblent ainsi être les seuls en mesure de

combler le fossé entre lesdits quartiers et ce qui existe actuellement de trame

de voirie cohérente et en bon état, et donc d’assurer la généralisation du

service à cette partie de l’espace urbain. « Peut-on

continuer, dans le contexte des villes africaines, à parler de techniques

modernes et artisanales en termes d’alternatives ou faudrait-il plutôt parler

de complémentarité ? » (Era-D05).

En

effet, durant la précédente décennie, cette option de pré-collecte a fait

l’objet de maintes expérimentations dispersées et chaotiques dans la plupart

des villes d’Afrique sub-saharienne, selon des logiques de différenciation,

de concurrence et de rupture techniques (et non spatiales) avec d’autres

modalités plus « conventionnelles ». Un des acquis majeurs du programme, au

travers des actions Era-D05 (Yaoundé), Tenmiya-D07 (Nouakchott) et TechDev-D09

(Cotonou) en particulier, est de justifier aujourd’hui pleinement la place qui

revient à cette pré-collecte et de montrer comment elle est en passe d’y accéder

à une certaine maturité. Car la question qui se pose véritablement désormais

est celle de sa consolidation, à partir de l’expérience acquise et partagée

et notamment grâce à une articulation institutionnelle, financière et

technique au sein de l’ensemble du dispositif de gestion des résidus urbains.

1.3.

Accorder le temps nécessaire au changement

En

complément de la dimension spatiale, la dimension temporelle est aussi

fondamentale.

L’amont

de la gestion des déchets ménagers repose en effet sur une intense

mobilisation des acteurs du terrain ainsi que sur des évolutions essentielles

dans les pratiques domestiques quotidiennes et les comportements individuels et

collectifs. Accorder le temps nécessaire à ces évolutions apparaît donc

crucial. Il faut penser à la manière dont cette dimension a été prise en

compte dans les politiques publiques de gestion des déchets au Nord : délais

accordés par les Directives communautaires, échéance à dix ans de la loi

française de 1992, calendriers de développement et d’apprentissage des

nouvelles pratiques de collecte séparative, etc.

Or,

il est assez surprenant de constater que le manque flagrant de temps accordé

ici aux expériences passées et en cours pour faire leurs preuves est,

finalement, assez peu pointé comme un handicap essentiel.

Les

rétrospectives regorgent pourtant d’exemples édifiants à cet égard :

programmes souvent abandonnés au bout de 6 à 18 mois seulement, 2 à 4 ans

dans le meilleur des cas ; contrats public/privé sur des durées trop courtes

(4 ans, voire moins). Le nombre de solutions tentées à Yaoundé entre 1990 et

1998, recensées dans le rapport Era-D05, est à lui seul ahurissant ! A cet égard,

cette étude met en avant une condition essentielle et révélatrice de réussite

: la stabilité sur une durée suffisante de l’un des maillons du système « il

n’y aura plus d’interruption du service de collecte dans les dix prochaines

années ». Et dans ses conclusions, les

auteurs proposent même un échéancier à vingt ans pour intégrer «

une progression des performances du service » et parce que « cette échelle de

temps est appropriée pour permettre un changement des comportements ».

2.

Une méconnaissance encore tenace des gisements de déchets

2.1.

Approfondir, de manière rigoureuse et critique, la terminologie, les mesures et

leur analyse

«

L’absence de données fiables sur la

production des déchets dans la plupart des villes du pays constitue encore

l’un des blocages majeurs pour les ministères techniques »

(Era-D05).

La

lecture des rapports montre pourtant une volonté générale de s’appuyer sur

des données chiffrées relatives à la production et à la composition des déchets

ménagers, issues essentiellement de la bibliographie disponible dans ce

domaine. Les principaux éléments clés pour fonder, à ce stade, des démarches

opérationnelles valides, semblent ressortir des données recueillies : un ordre

de grandeur du poids d’ordures à évacuer par habitant, selon les grandes catégories

de quartiers, globalement corroboré sur l’ensemble de la zone ; des

indicateurs de densité et de teneur en eau ; la mise en évidence des fractions

prépondérantes, comme le sable (cf. § suivant) ou les fermentescibles.

Ce

souci ainsi que l’apparente précision « scientifique » de certains des

tableaux produits dans les rapports ne masquent pas pour autant un déficit

encore profond de connaissance des gisements de déchets, au plein sens du

terme.

Le

statut et la nature exacte de ce que recouvrent les données avancées, le stade

auquel l’analyse a été réalisée et dans quelles conditions, parfois même

l’unité de référence sont autant d’éléments qui, en regard de la nécessité

et de l’ambition de disposer d’un socle sérieux dans ce domaine, restent

encore d’une précision inégale selon les travaux, voire au sein de ceux

d’une même équipe. Le poids des déchets par exemple : se réfère-t-il à

des ordures brutes humides ou à des analyses en matière sèche ? Quant à leur

nature, parle-t-on des déchets tels qu’ils sortent de l’espace domestique

ou d’une analyse après collecte où ils incluent ceux d’autres producteurs

(marchés, etc.) ? Les pourcentages de répartition indiquent-ils des fractions

en poids ou en volume ? L’imprécision se trouve aussi dans la terminologie

employée, où l’on dénote souvent l’influence des tendances rudologiques

du Nord. Quel sens y a-t-il à croiser ici le terme « déchets verts », si

essentiellement lié à un contexte d’entretien intensif d’espaces verts

d’agrément, en climat tempéré, avec exportation systématique des résidus

(tontes de pelouses, etc.)?

La

connaissance – la reconnaissance même – des flux masqués, détournés,

souffre d’autant plus de ce flou. Les matériaux écrémés à la source par

la récupération familiale et informelle apparaissent ainsi cruellement absents

de tous les tableaux présentés, même si cette absence est généralement

mentionnée à titre de commentaire accessoire.

L’interprétation

de ces données par les acteurs concernés n’est donc pas facilitée, sans

compter les risques, avec un matériau aussi faible (données incomplètes, peu

fiables ou mal référencées), de déperdition et/ou de déformation de

l’information dans le temps et dans l’espace.

A

cet égard, le constat dressé par Eamau-D10 à Lomé est significatif : « La

Mairie de Lomé ne dispose pas de données qualitatives et quantitatives sur le

volume des ordures ménagères, [ni] par conséquent de base de calcul pour la

maîtrise du coût d’enlèvement et de gestion des dépotoirs intermédiaires

[…]. Les chiffres avancés pour le poids volumique des O.M. (ordures ménagères)

et la quantité d’O.M. produites par jour en kg/hab. sont en réalité des

moyennes sous-régionales. Les données réelles concernant le Togo ne sont pas

connues ».

La

démarche de mesure, très pragmatique, entreprise dans cette recherche pour remédier

à un tel constat apparaît tout à fait méritoire et productive, faisant

apparaître in fine une

surestimation « d’au moins 170 % » des productions d’ordures prises en

compte dans les dispositions contractuelles...

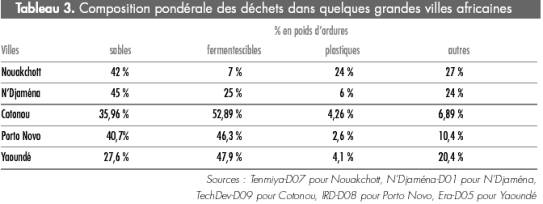

D’autres

exemples méritent d’être relevés. Ainsi, le taux atypique de plastiques

(comparé aux autres villes africaines, mais aussi aux ordures des pays du Nord)

dans la composition pondérale des déchets de Nouakchott, reprise dans le

Tableau 3 ci-dessous, ne suscite étrangement ni interrogation ni commentaire.

C’est aussi le cas de certaines différences tout à fait surprenantes, et

pour le moins contradictoires, qui ressortent de la comparaison des compositions

des ordures selon le profil socio-économique des quartiers (du « haut standing

» aux quartiers spontanés) et sur d’autres sites.

L’un

des rapports (TechDev-D09) avance pour le cas de Cotonou un supposé « doublement

de la production de déchets par habitant entre 1980 et 1996 »

– par référence à un rapport du bureau d’études Dessau – et le juge «

plausible en considérant l’évolution

des habitudes de consommation de la population ».

A l’appui est présenté un tableau de la composition de ces déchets, qui

montre une prépondérance écrasante du sable (36 %) et des matières

organiques (53 %). Or, on peut légitimement s’interroger sur l’impact

effectif de l’évolution des modes de consommation sur ces fractions-là, qui

représentent à elles deux 89 % des ordures, et par conséquent sur la réalité

de ce doublement.

La

manière dont est survolée la question des déchets spéciaux à Yaoundé

(Era-D05) relève un peu du même registre. Objectif initialement retenu mais

sans justification forte, la piste d’une expérimentation de la collecte séparée

de ces déchets spéciaux est finalement abandonnée à bon escient, mais au

prix d’une pirouette explicative étonnante : « Les

déchets à caractère dangereux produits par les ménages sont très marginaux [c’est

sans doute vrai, mais le tableau figurant au-dessus de cette affirmation n’en

fait aucunement état] ; les activités

artisanales sont concentrées uniquement le long de la voie bitumée et les déchets

produits par ces artisans sont déversés directement dans les bacs. Il n’est

donc plus utile de mettre en œuvre des activités pour le tri des déchets

dangereux [sic] ».

Comme

le montre le Tableau 3, le sable est systématiquement la première ou la

seconde « fraction » des ordures en importance pondérale, en alternance avec

les fermentescibles (avec des variations selon la latitude de la ville concernée).

Cette présence de sable, essentiellement liée au balayage des espaces privés,

participe de manière essentielle à la charge pondérale des ordures et, en

conséquence, à la pénibilité de leur transport, a

fortiori lorsque celui-ci est réalisé en

pré-collecte par des femmes ou des enfants, comme c’est le plus souvent le

cas, ou avec un matériel à traction humaine.

Le

« tri à la source » du sable apparaît donc ici comme une véritable priorité

technique de la gestion des déchets, par rapport à celui d’hypothétiques

matériaux recyclables ou déchets dangereux évoqués ci-dessus. C’est sans

doute un axe majeur d’une réflexion sur la préservation ou le développement

de pratiques préventives d’évitement ou de valorisation in

situ des déchets, comme alternative ou

complément à la logique d’évacuation (cf. § 8. L’évacuation

pure et simple comme mode hégémonique, voire exclusif, d’élimination mérite

d’être questionnée).

Des

innovations assez « rustiques » ont fait, dans le cadre du programme,

l’objet d’expérimentations permettant d’éviter le transport inutile du

sable, selon deux grandes options :

1)

des pratiques de balayage ou des outils de ramassage (pelle ajourée) évitant

de ramasser trop de sable ;

2)

l’adaptation des poubelles (transformation du fond en tamis grâce à des

orifices) afin que le sable s’écoule.

Dans

les deux cas, les résultats obtenus semblent significatifs sans toutefois résoudre

totalement le problème (27 à 30 % du sable évité à Lomé selon le rapport

Eamau-D10 ; 30 à 35 % à Cotonou selon TechDev-D09). La simple combinaison, à

chaque fois que c’est possible, des deux types d’action serait peut-être un

facteur simple d’amélioration, à l’instar de ce que semble finalement

envisager le PGDSM (Projet de gestion des déchets solides ménagers) à

Cotonou. Mais elle n’est quasiment pas évoquée dans les rapports.

2.3.

Les autres résidus urbains encore largement ignorés

Les

travaux du programme ne mentionnent presque jamais non plus l’existence et le

sort d’éventuels « déchets volumineux » des ménages (pour éviter les

termes de « monstres » ou « d’encombrants », usuels dans les pays du Nord,

mais trop connotés), sauf au détour de l’expérience de Nouakchott

(Tenmiya-D07) où ils émergent comme une carence et un facteur

d’insatisfaction de certains habitants à l’encontre du service assuré par

les petits opérateurs de pré-collecte.

Plus

encore, les déchets banals des entreprises (et des administrations !) sont

relativement peu évoqués dans les investigations engagées. Seules, peut-être,

l’étude Era-D05 s’avance à formuler courageusement une quantité de déchets

d’entreprises ramenée à l’habitant de Yaoundé, tandis que celles de

N’Djaména-D01 et de Burgeap-D06 (Sénégal) soulignent le rôle, potentiel ou

déjà acquis de fait, du gisement des DIB (déchets industriels banaux) dans

l’approvisionnement des filières de recyclage.

La

question des marchés apparaît, elle, plusieurs fois, mais les rapports

n’analysent pratiquement pas les interférences ou synergies éventuelles

entre la gestion de ces déchets des marchés et celle des déchets domestiques.

L’analyse très fine menée par Tenmiya-D07 montre pourtant la place centrale

jouée par ces marchés dans la pluri-activité des charretiers de Nouakchott,

qui utilisent leur instrument de travail tant pour la collecte des ordures que

le transport de personnes vers ces lieux très fréquentés.

Cela

n’a en soi rien d’étonnant si l’on observe que même dans certains pays

du Nord, et en tout cas en France, persiste aussi cette difficulté à prendre

en compte l’ensemble des résidus urbains au sein d’une gestion territoriale

intégrée.

Les

autorités locales, opérateurs et équipes de recherche qui continueront à les

accompagner sur le terrain gagneraient donc à s’intéresser désormais de

manière plus systématique et approfondie aux synergies possibles entre déchets

strictement ménagers et déchets industriels et commerciaux, tant pour

l’optimisation des matériels ou des circuits que pour l’émergence de véritables

filières de valorisation ou le financement des services.

2.4.

Pour une approche « rudologique » à l’africaine

D’une

façon générale, n’est-il pas temps qu’émerge une véritable rudologie

africaine adaptée aux spécificités et aux enjeux propres à ce continent,

s’appuyant sur davantage de rigueur et d’approfondissement, de recul et de

sens critique ?

Pour

ce faire, l’important travail socio-anthropologique déjà disponible sur les

perceptions et les attitudes locales face au déchet pourrait être plus étroitement

combiné, dans une perspective opérationnelle, à des approches métrologiques

(caractérisations des déchets plus systématiques, aux deux sens du terme) ou

géographiques, tant l’utilisation des outils cartographiques apparaît encore

limitée dans les travaux actuels.

3.

Consolider les dispositifs de pré-collecte

Etant

admis le caractère incontournable du maillon de pré-collecte dans une logique

de généralisation du service d’évacuation, la question des conditions de pérennisation

des dispositifs qui l’assurent reste ouverte, compte tenu de la précarité

des structures opératrices et au vu des aléas et des échecs observés antérieurement.

3.1.

La formalisation de démarches méthodologiques

Trois

recherches du programme en particulier (Era-D05, Tenmiya-D07 et TechDev-D09)

fournissent un matériel foisonnant et extrêmement profitable en termes

d’analyse des expériences antérieures et d’expérimentation de démarches

et d’outils innovants, éventuellement reproductibles, pour répondre à la

question de la pérennisation des dispositifs de pré-collecte. Selon des

approches diversifiées mais complémentaires, elles se sont en effet chacune

appliquées à développer un appui organisationnel et méthodologique à ces

structures. L’étude détaillée de leurs activités constitue l’un des

principaux produits des travaux en question.

L’action

conduite à Yaoundé (Era-D05) a abouti à l’élaboration d’une grille

d’analyse des opérations de précollecte. Sans doute perfectible, car elle a

un côté strictement « gestionnaire », détaché du contexte sociologique et

urbanistique, elle offre néanmoins une base pour une approche comparative

formalisée entre des expériences dont la mémoire et la présentation

restaient, jusqu’à présent, extrêmement diffuses et hétérogènes.

Le

travail mené sur le quartier de Basra à Nouakchott (Tenmiya-D07) constate la

pluri-activité de fait – indispensable sur le plan économique – des petits

opérateurs : transport de biens, de personnes, etc. Ce constat est corroboré

par TechDev-D09 à Cotonou avec un autre profil de complémentarité, plutôt axé

sur l’assainissement et la propreté. Evaluant la rentabilité interne de

chacune des activités (chiffre d’affaires par rapport au temps consacré,

phases inactives et autres facteurs d’inefficacité), la recherche Tenmiya-D07

met en évi- dence les déséquilibres structurels actuels dus à une pratique

d’opportunisme « nomade » vis-à-vis de la clientèle potentielle, qui se

traduit notamment par des parcours techniques non optimisés (distances

parcourues trop élevées, répartition de l’occupation du temps non

rationnelle, etc.)

Le

travail mené sur le quartier de Basra à Nouakchott (Tenmiya-D07) constate la

pluri-activité de fait – indispensable sur le plan économique – des petits

opérateurs : transport de biens, de personnes, etc. Ce constat est corroboré

par TechDev-D09 à Cotonou avec un autre profil de complémentarité, plutôt axé

sur l’assainissement et la propreté. Evaluant la rentabilité interne de

chacune des activités (chiffre d’affaires par rapport au temps consacré,

phases inactives et autres facteurs d’inefficacité), la recherche Tenmiya-D07

met en évi- dence les déséquilibres structurels actuels dus à une pratique

d’opportunisme « nomade » vis-à-vis de la clientèle potentielle, qui se

traduit notamment par des parcours techniques non optimisés (distances

parcourues trop élevées, répartition de l’occupation du temps non

rationnelle, etc.)

Une

approche comparable dans ces différentes recherches contribue utilement à

faire émerger un faisceau de paramètres et de ratios d’efficacité : seuils

de rentabilité (en nombre d’abonnements par rapport au montant de

l’abonnement à Cotonou, en nombre de charrettes en service à Nouakchott) ;

rayon d’action optimal pour la pré-collecte ; critères d’amélioration des

circuits ; etc. Ces éléments pourraient être mis à profit pour une « modélisation

de la pré-collecte dans des contextes similaires »

(Tenmiya-D07).

3.2.

Aller vers une professionnalisation des petits opérateurs

Les

démarches méthodologiques évoquées précédemment fournissent les bases,

ainsi qu’un certain nombre d’outils pratiques, favorables à une

professionnalisation des petits opérateurs de pré-collecte, dont la nécessité

ressort clairement de ces diverses expérimentations (voir aussi Eamau-D10, à

Lomé, en complément des trois actions déjà citées). Dans cet esprit,

l’action TechDev-D09 a d’ailleurs développé concrètement, auprès des

quelques opérateurs sélectionnés à Cotonou, un accompagnement soutenu en

matière de management portant sur le triptyque suivant :

–

organisation et gestion du personnel ;

–

système comptable et financier simplifié (élaboration d’un compte

d’exploitation, etc.) ;

–

sécurité des charretiers.

Cette

évolution des petits opérateurs vers un profil plus entrepreneurial suscite

parfois, a contrario,

une inquiétude quant à la perte de leur rôle « communautaire » – elle

transparaît notamment dans cette même action TechDev-D09. Une clarification

semble utile à ce sujet.

Les

besoins de sensibilisation des habitants à la propreté et d’opérations

exemplaires non marchandes – comme les nettoyages de dépôts sauvages que

l’on retrouve dans pratiquement tous les programmes – sont indéniables.

Leur réalisation, surtout quand elle implique des opérateurs de pré-collecte,

favorise sans aucun doute l’adhésion des habitants/usagers au service

qu’ils proposent. Mais il ne paraît ni sain, ni viable, tant en termes de

moyens techniques que de charges financières, que les entreprises de pré-collecte

en restent les principaux, voire les seuls, maîtres d’œuvre à l’interface

avec la population du quartier. Nous y reviendrons plus loin, mais voilà

typiquement un domaine dans lequel d’autres acteurs, notamment la collectivité

locale, se doivent d’assumer pleinement leurs responsabilités ou de développer

une fonction qui leur sied davantage qu’aux entreprises elles-mêmes. C’est

le cas des diverses « structures relais » représentant les habitants/usagers

du quartier que l’on retrouve dans presque toutes les expériences, ou des

esquisses d’organisation professionnelle que l’on voit aussi émerger sous

forme de coordination des opérateurs, par exemple la Cogeda (Coordination des

ONG de gestion des déchets solides ménagers et de l’assainissement de la

ville) à Cotonou (TechDev-D09).

Quant

aux petites structures de pré-collecte, la question immédiate n’est peut-être

pas tant de disserter sur le statut formel qui leur conviendrait. Elles se sont

emparées de fait des formules, plus ou moins claires et adaptées, que leur

offrait le paysage institutionnel et juridique tel qu’il est. Il s’agit plutôt

d’affirmer clairement le contenu et le périmètre de leur activité de

prestataire, quitte à déterminer tout aussi précisément les registres dans

lesquels leur spécificité sociale et communautaire mériterait se manifester

(recrutement des agents, politique tarifaire, etc. ainsi qu’une participation,

parmi d’autres, aux actions de sensibilisation et d’éducation).

3.3.

La planification spatiale des interventions

La

définition et l’attribution rationnelles de secteurs d’intervention pour

les différentes entreprises de pré-collecte, ainsi que l’optimisation des

circuits à l’intérieur de ces secteurs, constituent une seconde condition

primordiale pour contrecarrer la précarité de ces petits opérateurs émergents.

Indispensable pour en finir avec le caractère erratique de leurs parcours et la

concurrence sauvage qui règne parfois entre eux, cette stratégie générale de

zonage est commune aux trois expériences citées (Yaoundé Era-D05, Cotonou

TechDev-D09 et Nouakchott Tenmiya-D07), qui laissent entrevoir une maturité

possible de cette option. Ainsi, à Nouakchott, « Les 4 charretiers se sont répartis

entre les 4 secteurs. Leur temps consacré à la collecte est entre 8 heures du

matin et 14 heures l’après-midi ; soit une augmentation de 400 % par rapport

au rythme d’avant-projet où le temps consacré par charretier à la collecte

des déchets ne dépassait pas une heure et demie par journée de collecte » :

cela a donc nettement amélioré la rentabilité de leur activité.

Allant

au-delà de la simple utilisation des ratios d’efficacité déjà évoqués

(en distances à parcourir et en nombre d’abonnés desservis), la recherche

Era-D05 présente une méthodologie particulièrement intéressante testée à

Yaoundé. Elle repose sur l’utilisation d’une série d’outils

cartographiques d’échelles décroissantes et permet :

•

d’abord l’identification des « poches

de pré-collecte organisée potentielle »

à l’intérieur de la trame urbaine (qui servira également à ajuster la

complémentarité avec le maillon aval de la collecte dite conventionnelle) ;

•

puis l’organisation détaillée des circuits de pré-collecte à l’intérieur

de ces poches, en intégrant précisément les contraintes d’accessibilité

pour définir l’enchaînement des modes de pré-collecte eux-mêmes (transport

manuel ou par brouette, puis par charrette « porte-tout »).

Ce

travail, qui fait notamment écho à l’appel à une approche rudologique

formulé plus haut, constitue indéniablement un des apports méthodologiques

les plus riches concernant la gestion des résidus urbains dans ce programme,

dont l’ensemble des équipes pourrait utilement tirer profit.

3.4.

La conception d’un matériel adapté aux spécificités locales

Comme

le souligne à juste titre Tenmiya-D07, « la

dotation en équipements adéquats pour la collecte primaire, seule, ne peut

favoriser l’essor des petits opérateurs ».

Toutefois,

plusieurs travaux du programme (N’Djaména-D01, Tenmiya-D07, TechDev-D09,

Lasdel-A03, etc.) montrent combien, à défaut d’être suffisante, l’amélioration

des « charrettes » est non seulement nécessaire mais surtout désormais

possible en capitalisant, avec un réel souci d’analyse et

d’approfondissement, les expériences acquises sur ce point technique.

Augmenter

l’efficacité des tournées de pré-collecte, celle du transport puis du

transfert aux points de regroupement, réduire la pénibilité pour les

charretiers, rehausser l’image de leur activité – à leurs yeux comme à

ceux des usagers – sont autant d’objectifs à traduire de manière plus systématique

en paramètres simples (rapports poids/volume, hauteurs, modes de remplissage et

de vidange, etc.) afin de dépasser la simple improvisation, d’éviter de répéter

les mêmes erreurs ou de réinventer les mêmes demi-solutions.

Augmenter

l’efficacité des tournées de pré-collecte, celle du transport puis du

transfert aux points de regroupement, réduire la pénibilité pour les

charretiers, rehausser l’image de leur activité – à leurs yeux comme à

ceux des usagers – sont autant d’objectifs à traduire de manière plus systématique

en paramètres simples (rapports poids/volume, hauteurs, modes de remplissage et

de vidange, etc.) afin de dépasser la simple improvisation, d’éviter de répéter

les mêmes erreurs ou de réinventer les mêmes demi-solutions.

On

a le sentiment qu’en consolidant les travaux déjà menés par divers

partenaires (le réseau Crepa particulièrement) et les données

bibliographiques rassemblées et commentées par les recherches du présent

programme (notamment Tenmiya-D07), et en formalisant les démarches d’amélioration

expérimentées par certaines équipes (Eamau- D10), il serait aujourd’hui

possible de concevoir et de mettre à disposition des acteurs concernés un

catalogue actualisé des matériels déjà utilisés dans les différents pays

de la zone. Assorti d’une analyse critique de leurs caractéristiques et de

leurs évolutions ainsi que des éléments méthodologiques (critères

d’analyse, logique et déroulement dans le temps de la démarche, etc.), il

leur permettrait de poursuivre utilement pour leur compte le processus

d’innovation.

En

effet, s’il s’agit de ne pas oblitérer la nécessaire adaptation aux spécificités

de chaque contexte géo-climatique et urbain, le processus de participation des

acteurs eux-mêmes à cette innovation doit aussi rester, pour une bonne

appropriation de l’équipement, un élément central de la démarche.

Plus

en amont, la question des récipients de présentation des déchets ménagers à

la pré-collecte apparaît dans les expériences du programme, mais de manière

plus diffuse et sans qu’il paraisse possible d’en tirer véritablement, à

ce stade, des conclusions synthétiques, pertinentes et valorisables. Au-delà

du constat d’évidence poubelienne d’un « déficit

sur le conditionnement initial »

(Tenmiya-D07), cette question ne reste-t-elle pas pour l’instant secondaire et

non décisive dans l’installation de la pré-collecte ?

On

note, ici et là, des expériences de dotation ou des tentatives de

commercialisation de poubelles « normalisées » (y compris sélectives, dénotant

plus d’un mimétisme intempestif avec les modes observées au Nord…), le

recours de bon sens à des options de réutilisation (demi-fûts) ou de

recyclage des métaux par l’artisanat local, ou la recherche de certaines améliorations

comme les récipients à fond percé pour l’évitement du sable. Dans son

rapport final, la recherche TechDev-D09 finit même par faire état d’un « engouement

des ménages [de Cotonou] […],

le prix auquel l’action pilote a fait fabriquer les poubelles [étant]

jugé tout à fait compétitif ».

A

l’intersection avec la sphère domestique de la gestion des ordures, peut-on

imaginer des progrès obtenus peu à peu par la sensibilisation, la mobilisation

sociale et des approches contractuelles entre usagers et opérateurs, ou cette

question de la poubelle ne sera-t-elle résolue que par une intervention

prescriptive forte de l’autorité municipale, à l’image de ce qui s’est

passé au Nord depuis un peu plus d’un siècle ?

4.

La complémentarité entre maillons

La

focalisation sur la mise en œuvre d’une pré-collecte adaptée aux difficultés

d’accès des quartiers spontanés n’a de sens que si cette pré-collecte

dispose ensuite d’un exutoire accessible et fiable dans le temps.

A

cet égard, la logique qui sous-tend les schémas de principe de l’élimination

des déchets dans toutes les villes du programme est à peu près la même (cf.

Figure 1 page 45). Elle postule que la collecte mécanisée conventionnelle qui

ne peut pénétrer dans ces quartiers redevient théoriquement opérante à

partir des axes de circulation viabilisés et dans la partie planifiée de

l’agglomération. De fait, c’est sur cet espace que subsistent

aujourd’hui, avec plus ou moins de bonheur, les derniers avatars des

tentatives successives d’organisation d’un service d’élimination pour

l’ensemble de cette agglomération.

A

Nouakchott par exemple (Tenmiya-D07), « l’inexistence

ou l’éloignement des dépôts de transit oblige les petits opérateurs à

vider le long de leurs circuits. Quand ils existent [...]

la mauvaise gestion des sites de transit

(retard, enlèvement partiel, etc.) engendre bien souvent des nuisances et des

plaintes des riverains ». En regard de

ces réalités, la stratégie de gestion des déchets solides (SGDS) énoncée

par la Communauté Urbaine, courant 2002, semble encore bien superficielle et

formelle, n’apportant guère de précision sur l’implantation des «

nouvelles infrastructures » envisagées en termes de dépôts de transit, leur

conception ou leur exploitation (hormis l’évocation d’un matériel de type

Ampliroll). Ceci laisse, du même coup, songeur quant à la pérennité de la pré-collecte,

malgré le travail d’analyse en profondeur et d’appui potentiel dont elle a

fait l’objet, et que nous avons salué plus haut. L’état des lieux n’est

guère différent à Cotonou au départ de l’action TechDev-D09.

4.1.

Éviter que les points de regroupement ne constituent un nœud de blocage

Il

est essentiel d’assurer une articulation efficiente entre le maillon de la pré-collecte

et celui de la collecte secondaire et du transport par :

–

la mise en œuvre de points de regroupement et de transfert convenablement : 1)

implantés, 2) conçus, 3) équipés et 4) exploités ;

–

l’assurance d’une évacuation régulière des déchets qui y sont regroupés.

Ce

dernier point apparaît sans conteste comme prépondérant et prioritaire pour

garantir un « déblocage » de l’ensemble du dispositif par l’aval : « les

dépotoirs intermédiaires resteront sommairement aménagés tant que l’enlèvement

des ordures ne sera pas assuré »

(Eamau-D10). A Yaoundé (Era-D05), c’est la présence même d’un opérateur

fiable (Hysacam) sur une période suffisamment longue qui permet d’envisager

une organisation durable et généralisée de la pré-collecte par les petits opérateurs,

ainsi qu’une véritable stratégie relative aux points de regroupement. Avec

des caractéristiques par ailleurs sensiblement différentes des villes

subsahariennes, le cas de Fès et l’opportunité d’intervention d’Onyx

(Cittal-D02) confirment cette conclusion. L’évolution récente de la

situation à Cotonou (à la faveur des premières élections municipales ?)

telle que la rapportent les compléments adressés par TechDev-D09 peut laisser

espérer une avancée comparable : « La

CUC (Communauté urbaine de Cotonou) a octroyé des contrats de concession à 16

entreprises, regroupées dans un collectif Collect-DSM, pour la collecte aux

points de regroupement et le transport jusqu’à la décharge. Ce nouveau découpage

doit permettre de mobiliser davantage de véhicules et d’assurer un meilleur

service. L’enquête réalisée [...] confirme

une amélioration sensible de l’enlèvement au niveau des bacs ».

Les ambitions affichées de la CUC pour une implantation et un aménagement sérieux

des points de regroupements pourraient y gagner en crédibilité.

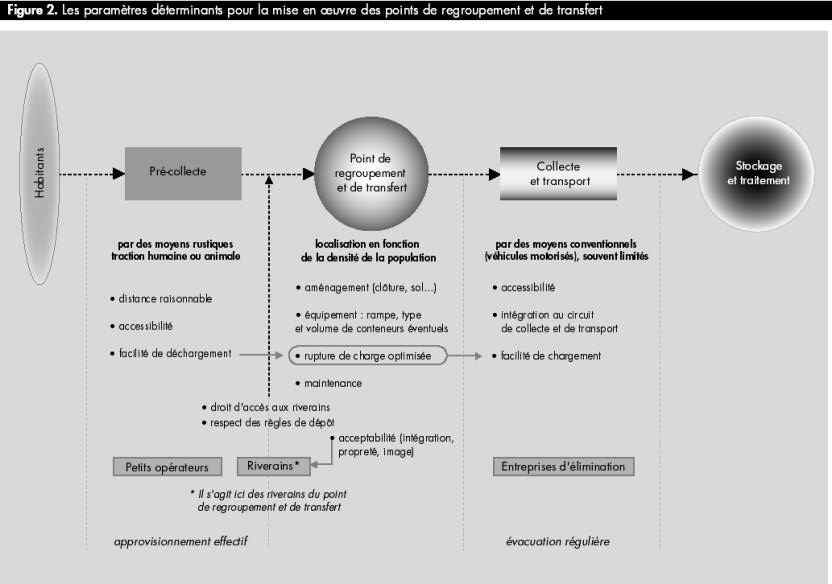

La

Figure 2 page suivante s’efforce de présenter de façon synthétique les

paramètres déterminants pour la mise en œuvre de tels points de regroupement

et de transfert. Comme toute infrastructure charnière de ce type, seule une

approche analytique prenant en compte, de façon véritablement approfondie et

combinée, les contraintes et les besoins amont (ici, relatives aux petits opérateurs)

et aval (entreprises d’élimination) sera de nature à assurer correctement

cette mise en œuvre. Celle-ci peut et doit être adaptée aux conditions

locales, aussi rudimentaires soient-elles.

Se

donnant comme objectif que « le dépotoir

intermédiaire [soit perçu] comme

un équipement urbain qui a besoin d’une gestion (aménagement - exploitation

- entretien - maintenance) », le travail

mené à Lomé par Eamau-D10 démontre qu’une telle ambition est tout à fait

réalisable et produit pour ce faire un certain nombre de prescriptions simples

mais pertinentes, portant notamment sur :

–

un gabarit adéquat pour l’entrée du point de regroupement et de transfert ;

–

une gestion du dépotage par casiers (dont les bénéfices tirés en termes de

propreté, de nuisances olfactives, d’amélioration des conditions de travail

des différents intervenants et d’optimisation économique sont assez

clairement évalués) ;

–

la détermination de paramètres clés pour l’exploitation (volumes de

stockage, d’enlèvement, temps de séjour optimal, etc.) ;

–

mais aussi le rôle qui devrait revenir aux petits opérateurs de pré-collecte

dans la maintenance de ces sites de transfert.

L’autre

leçon intéressante de cette action est de mettre en évidence les surcharges

financières flagrantes occasionnées jusque-là par les dysfonctionnements du

dispositif de transfert, principalement la surestimation des quantités réellement

évacuées conduisant à des surfacturations. Le dépotage plus méthodique,

optimisant les volumes et fréquences d’enlèvement, donne une meilleure maîtrise

des coûts effectifs. L’équipe Eamau-D10 poursuit judicieusement cette

analyse technico-économique sur le maillon suivant du transport à la décharge.

Un tel constat n’offre t-il pas un autre éclairage à la sempiternelle

question butoir du financement ? (cf. § 7. Construire

progressivement le puzzle du financement).

On

peut toutefois s’interroger sur les recommandations sensiblement discordantes

de la nouvelle « stratégie de gestion des dépotoirs intermédiaires » conçue

par la Commune de Lomé fin 2002, pourtant supposée mettre à profit les résultats

de l’expérimentation. En effet, il y est finalement proposé de passer

d’emblée à une solution requérant davantage d’équipements et de mécanisation

(transfert via des bennes de 12 à 15 m3, reprise par camion poly-bennes) et de

confier l’entretien des dépotoirs aux entreprises aval. Des arguments sont

esquissés (optimisation pratique et financière de la rupture de charge) mais

il reste à espérer que la faisabilité d’une telle stratégie se confirme

effectivement.

4.3.

Une approche raisonnée de l’implantation des points de regroupement et de

transfert

Les

différentes recherches sur la pré-collecte déjà évoquées font ressortir,

du point de vue amont des petits opérateurs, un certain nombre de paramètres

relatifs aux distances supportables :

– pour l’apport volontaire direct par les riverains ;

–

pour les opérateurs de pré-collecte

compte tenu des contraintes d’accessibilité auxquelles ils sont soumis et des

moyens humains et matériels qu’ils peuvent mettre en œuvre.;

Là

aussi, certaines données directement tirées de la bibliographie méritent un

suivi pour évaluation et ajustement éventuel : ainsi à Nouakchott « les

charretiers se plaignent de l’éloignement du dépôt de transit, malgré le

fait qu’il se trouve dans un rayon inférieur à 2 km qui est la distance

maximale recommandée pour le transport par charrette »

(Tenmiya-D07).

On

perçoit implicitement, à la lecture des rapports, qu’une démarche

d’analyse spatiale et participative commence à prendre corps pour aboutir

enfin à une implantation judicieuse des points de regroupement et de transfert

: recensement par l’autorité locale des conteneurs déjà installés, mais

aussi des dépotoirs spontanés (dont on peut présumer que leur localisation

recèle de fait une certaine logique) ; concertation avec les opérateurs amont

et aval pour ajuster ces localisations, etc. Il semble toutefois encore y

manquer un recours plus systématique et appliqué à des outils

cartographiques, ce qui renvoie à nouveau à l’exemplarité, sur ce sujet, de

la méthode expérimentée par Era-D05 à Yaoundé.

Enfin,

les réactions des riverains aujourd’hui négatives à l’encontre des dépotoirs

intermédiaires – néanmoins accaparés par ces mêmes riverains pour leur

propre usage... – sont souvent mises en avant comme un élément de blocage

primordial pour l’implantation de points de regroupement et de transfert

dignes de ce nom. Les problèmes de maîtrise foncière des sites

d’implantation envisagés méritent, à n’en pas douter, d’être abordés

résolument, et au premier chef par l’Autorité locale. On peut aller jusqu’à

soutenir la thèse selon laquelle cette hostilité des habitants n’est que la

conséquence trop compréhensible du quasi-abandon de ces dépotoirs. Accompagnée

d’une concertation assidue avec les riverains, une stratégie d’exemplarité,

dont on vient de souligner à quelles conditions techniques elle peut être menée

à bien, devrait permettre de dépasser dans une large mesure cet écueil.

Derrière

la question première de « l’extraction » des déchets hors du système

urbain, largement abordée par les équipes et traitée dans les chapitres précédents,

celle de leur traitement ultérieur est relativement peu abordée dans les

travaux du programme.

Dans

bon nombre de cas, les déchets finalement rassemblés sont éliminés de façon

spontanée et erratique aux marges[1]

de la ville, sous forme de dépôts, voire d’utilisation comme remblai ou

comme amendement (IRD-D08). Pour des agglomérations moyennes et sous certaines

conditions climatiques favorables, ces pratiques ne constituent-elles pas sinon

une issue satisfaisante, du moins une solution de fait ? Dans ce cas, la priorité

relèverait peut-être davantage d’une prise en compte, à la source, des déchets

facteurs de gêne ou de risques (plastiques de plus en plus présents, déchets

dangereux issus de certaines activités, etc.).

D’une

manière générale, il faut sans doute d’emblée souligner que les pratiques

ou techniques d’enfouissement, qu’elles soient spontanées ou organisées,

passives (simple dépôt) ou à vocation utilitaire, constituent encore

l’essentiel des solutions accessibles, en tout cas en Afrique subsaharienne,

compte tenu tant de la nature des résidus urbains que de ses capacités

techniques et financières à ce stade du développement.

Il

serait illusoire aujourd’hui d’y envisager une élimination finale organisée,

au travers de dispositifs industriels sophistiqués d’incinération ou de

traitements biologiques (usines de compostage ou de méthanisation). Ces

derniers ont fait et font, certes, l’objet de réalisations au Nord du

continent (Maroc, Egypte), mais avec des résultats mitigés... En tout état de

cause, comme les pays du Nord en ont eux-mêmes progressivement pris conscience,

la mise en décharge restera un maillon, éventuellement ultime, mais de toute

façon incontournable, d’une gestion durable des déchets.

5.2.

Pour une évolution pragmatique et progressive vers des décharges soutenables

Dans

certains cas et particulièrement dans les plus grandes agglomérations,

l’absence de site d’enfouissement technique officiel et organisé constitue

toutefois déjà un facteur d’embolie qui se répercute lui-même sur

l’amont du service.

On

retrouve alors, à une autre échelle, et un maillon plus loin, les mêmes

causes et mécanismes de blocage que pour les points de regroupement et de

transfert :

–

manque de disponibilité foncière pour implanter l’infrastructure ;

–

éloignement excessif, occasionnant des détournements et des abandons en cours

de route (cf. le projet de décharge de Cotonou) ;

–

premières manifestations de rejet des riverains (syndrome Nimby, comme à Porto

Novo, IRD-D08).

Quant

à la conception de ces sites d’enfouissement, il semble contre-productif de

prétendre adopter des normes de décharges modèles correspondant à celles des

pays les plus avancés sous la pression des bailleurs de fonds.

Comme

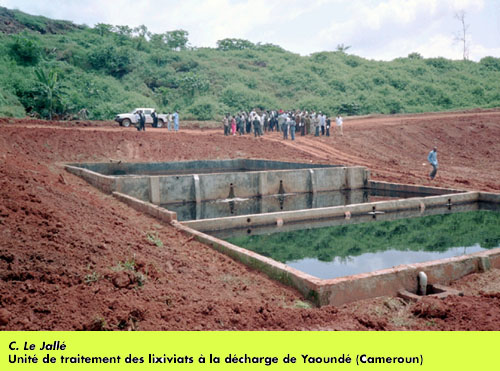

on l’a vu pour les points de regroupement et de transfert, il y a certainement

place pour une démarche progressive de qualification des centres

d’enfouissement, au travers de mesures relativement simples : choisir une

implantation adéquate au plan hydro-géologique, clôturer, exploiter en

casiers, contrôler les entrées et peser dès que possible2, prévenir les brûlages

sauvages, etc. La décharge exploitée par Hysacam près de Yaoundé donne un

exemple intéressant dans ce sens (Era-D05).

Dans

tous les cas, l’organisation de l’enfouissement doit être menée avec le

souci d’une véritable intégration des populations de récupérateurs

informels pré-existants dans ce processus évolutif : clôturer le site ne doit

pas revenir à exclure les chiffonniers.

6.

La coordination entre les acteurs : des rôles clarifiés et assumés

Dressées

par la plupart des recherches du programme (en particulier Tenmiya-D07 à

Nouakchott et Eamau- D10 à Lomé), les analyses des échecs antérieurs ou des

impasses en cours sont sans équivoque sur un certain nombre de carences

organisationnelles, qu’il s’agisse d’absence de coordination entre

acteurs, de confusion des rôles, de responsabilités non véritablement assumées.

6.1.

Dépasser la simple phraséologie sur la « gestion partagée »

Leitmotiv

systématiquement mis en avant, la notion de « gestion partagée » semble intégrée,

depuis la fin de la précédente décennie, par la plupart des programmes

officiels d’élimination des déchets. Mais ne s’agit-il pas encore trop

souvent pour certains échelons politiques et techniques d’une formule alibi

et un peu creuse ? Il semble en être un peu de même de l’appel quasi

incantatoire chez certains, mais pas toujours suivi d’effet, à « mettre en

place un cadre de concertation ». Pour ce qui est de partager la gestion, il ne

s’agit pas tant d’une juxtaposition opérationnelle entre secteurs public et

privé que d’une véritable structuration des rôles et prérogatives entre

donneur d’ordre public et prestataires privés.

Un

des principaux mérites des actions menées dans le cadre de ce programme est de

commencer à donner un véritable contenu, concret et formalisé, à ces notions

en développant, parfois à profusion, les démarches méthodiques

d’identification et de diagnostic des acteurs locaux, puis de concertation et

de contractualisation entre ces différents partenaires.

La

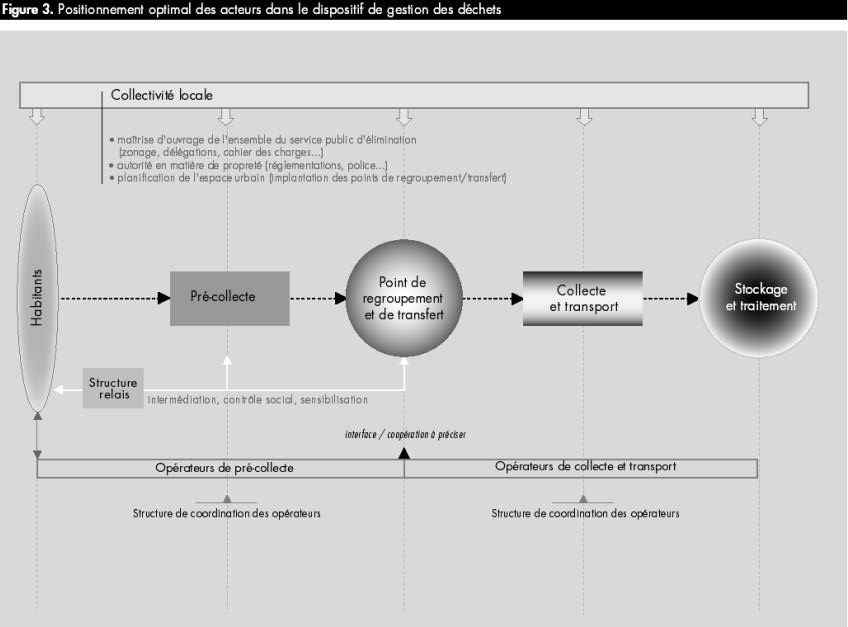

Figure 3 page suivante s’efforce, sur cette base, de positionner schématiquement

les acteurs essentiels et leurs rôles constitutifs d’un dispositif de gestion

des déchets potentiellement pérenne dans le contexte de ces villes africaines.

Trois éléments clés, développés dans les paragraphes qui suivent, peuvent

être identifiés.

6.2.

Des autorités locales assumant leur rôle

Il

paraît tout d’abord indispensable que les autorités municipales assument

pleinement la totalité des fonctions qui leur reviennent dans l’élimination

des déchets, qu’il s’agisse de la maîtrise d’ouvrage du service public,

de la planification urbaine ou de la police de l’environnement.

Il

faut « faire de la municipalisation et du

renforcement de la capacité municipale, l’objectif prioritaire et préalable

ou au moins parallèle à la multiplication d’initiatives privées. (...) La

cohérence générale de la filière, du domicile jusqu’à la décharge finale

et le traitement, impose une action publique coercitive de conception,

d’arbitrage et d’évaluation à la fois technique et économique »

(IRD-D08).

«

La fonction de maîtrise d’ouvrage

publique par la collectivité [doit être]

affichée et reconnue »

TechDev-D09)

6.3.

Coordonner l’intervention des différents prestataires privés

Une

coordination effective entre les différents prestataires privés constitue une

seconde condition de la réussite, qu’il s’agisse :

–

de distribuer et de coordonner l’intervention des opérateurs agissant sur le

même maillon technique à l’intérieur du territoire urbain ;

–

d’organiser la coopération entre les opérateurs respectifs des deux maillons

: pré-collecte d’une part, collecte secondaire et transport d’autre part.

L’absence

de maîtrise d’ouvrage réelle et de précision des missions déléguées,

ainsi que la succession accélérée et incohérente des interventions publiques

conduisaient souvent, jusque-là, à une concurrence contre-productive entre les

initiatives et les acteurs de terrain, voire à des « programmes qui

s’excluent et s’étouffent les uns les autres ». Remédier à de tels

dysfonctionnements devrait être une priorité pour les municipalités. Les données

rassemblées et les expériences menées dans le cadre du programme offrent à

cet égard une gamme assez complète et cohérente d’outils : zonage des

interventions ; élaboration de cahiers des charges, contrats, conventions ;

suivi et contrôle effectifs des services délégués ; méthodes de

concertation ; etc.

Point

particulier, l’interface entre les prestataires amont et aval, au niveau de la

gestion des points de regroupement et de transfert, est probablement

essentielle. Il paraît pour le moins nécessaire de bien préciser

contractuellement les règles d’utilisation du site à respecter par chacun,

mais aussi leurs rôles respectifs dans son entretien et sa surveillance. Outre

l’intérêt pour une bonne exploitation, cela peut constituer un vecteur de

partenariat renforcé entre les entreprises d’enlèvement et les petits opérateurs

de pré-collecte.

On

peut aussi redire ici l’intérêt qu’offre l’émergence d’organisations

professionnelles (à l’instar de Cogeda et Collect-DSM à Cotonou) assurant

elles-mêmes des fonctions de coordination entre les opérateurs d’un même

maillon, d’appui à la professionnalisation (échanges, émulation,

capitalisation des expériences), de représentation auprès des autres

partenaires et pour des interventions d’intérêt général (campagnes de

salubrité, etc.).

6.4.

Favoriser l’intervention de structures relais issues du terrain

Enfin,

le recours à des structures relais identifiées parmi la population constitue

une troisième clé du dispositif.

Comités

de quartiers à Nouakchott (Tenmiya-D07), Amicales à Fès (Cittal-D02),

structures relais à Yaoundé (Era-D05), comités de responsabilisation et de

surveillance à Lomé (Eamau-D10), etc. Elles peuvent préexister ou être

constituées spécifiquement autour du projet de généralisation de la pré-collecte

et/ou de réhabilitation des points de regroupement et de transfert. Elles

doivent être bien distinctes des petits opérateurs de pré-collecte en voie de

professionnalisation, même si ceux-ci ont pu être initialement l’émanation

de telles associations de quartiers. Dans tous les cas, elles gagnent bien

entendu à s’appuyer sur les structures « traditionnelles » présentes dans

ces quartiers (chefferies, etc.).

On

voit au travers des différentes actions du programme que les formules expérimentées

ou envisagées recouvrent, selon le contexte et l’histoire, des champs

d’intervention plus ou moins étendus, particulièrement pour ce qui est de

l’intermédiation contractuelle et financière assurée par ces structures :

à Nouakchott (Tenmiya- D07) le comité de quartier disposerait d’une véritable

délégation de service dans le recouvrement des redevances, jouant un rôle

d’intermédiaire entre l’autorité communale et les charretiers, là où

dans d’autres cas (Yaoundé, Era-D05), son rôle se limite à celui de contrôleur

et d’arbitre de proximité en appui de ce bon recouvrement. S’il ne paraît

guère possible de trancher de manière générale et définitive, on peut

toutefois insister sur la nécessité d’éviter toute formule qui conduirait

encore une fois à une confusion des rôles et au désengagement implicite de la

puissance publique.

C’est

l’occasion d’aborder le cas de Fès (Cittal-D02), relativement spécifique

par rapport aux villes sub-sahariennes dont il a surtout été question jusqu’à

présent. Le quartier qui y a été étudié, mais c’est loin d’être le cas

de l’ensemble de la ville de Fès, ne présente pas le même degré

d’inaccessibilité que les quartiers étudiés par les autres équipes sur

l’Afrique sub-saharienne, où se justifiait un maillon technique à part entière

et, pour le couvrir, le développement de petits opérateurs privés de pré-collecte.

A

Fès, même si ces objectifs contractuels ne sont pas tout à fait atteints, il

a pu être sérieusement envisagé l’installation de bacs de regroupement « tous

les 100 m [...] le

trajet demandé à l’usager étant limité à 25 m »,

ce qui marque bien cette différence. Si pré-collecte il y a, c’est donc de

façon beaucoup moins prégnante et autonome, et en grande partie par apport

volontaire des habitants eux-mêmes. Ce maillon, raccourci, devient périphérique

à une problématique essentiellement recentrée sur l’implantation et la

gestion des bacs. Même s’il est question de « confier la pré-collecte »

aux Amicales, leur intervention, pour essentielle qu’elle soit, relève bien

d’une logique de mobilisation sociale pour assurer la propreté urbaine à

l’instar de celle des « structures relais » dont il est question ici.

7.

Construire progressivement le puzzle du financement

Par

delà les considérations techniques et organisationnelles, la question du

financement du service public d’élimination des déchets urbains reste entière

pour ces agglomérations africaines, compte tenu à la fois du niveau de vie de

la majorité de leurs administrés, particulièrement ceux des quartiers spontanés

dont il a été question, et de leurs propres ressources.

Les

travaux réalisés dans le cadre du programme recèlent un matériau intéressant,

mais assez partiel et hétérogène, sur ces questions financières, qui porte

notamment sur :

–

l’analyse des coûts actuels des différents maillons du service d’élimination,

particulièrement de la pré-collecte par les petits opérateurs (niveaux de rémunération

et autres charges) ;

–

le consentement à payer ce service de pré-collecte par les populations des

quartiers défavorisés (et son évolution sur les premiers mois de développement)

;

–

différents scenarios de financement, plus ou moins développés.

Ces

éléments mériteraient à eux seuls un travail en profondeur d’analyse

comparée et de synthèse. Quelques axes principaux peuvent néanmoins en être

extraits.

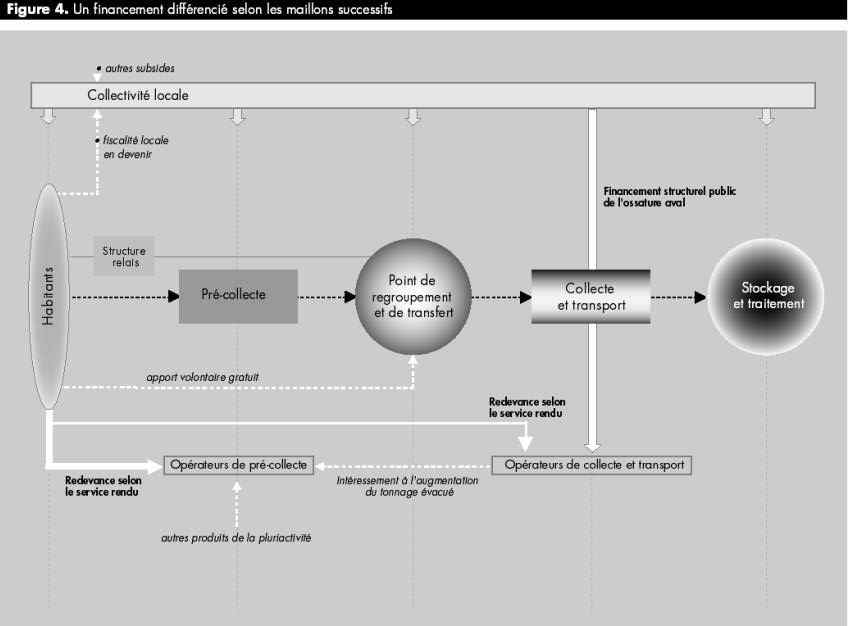

7.1.

Un financement différencié selon les maillons successifs

Si

elle n’est pas aujourd’hui assurée de manière certaine, la solution du

financement passera sans doute par une complémentarité entre deux modules (cf.

Figure 4 page suivante) :

–

un financement structurel par les pouvoirs publics de l’ossature de base du

dispositif (points de regroupement et de transfert, service d’enlèvement à

partir de ces points et transport) ;

–

un financement plus ou moins important par l’usager des services qui lui

seraient rendus (collecte à domicile).

Le premier de ces deux modules est à rechercher à la fois dans :

–

la consolidation progressive du produit de la fiscalité locale : par une

augmentation de son assiette mais aussi de son taux de recouvrement,

aujourd’hui extrêmement partiel. Pour faire face à cette difficulté, la

piste d’une surtaxe destinée au financement de l’élimination mais reposant

sur un autre service mieux maîtrisable, comme l’alimentation en électricité,

est à nouveau évoquée (par Era-D05 notamment), mais sans être approfondie ;

–

l’optimisation et la transparence des charges réelles supportées par les

entreprises auxquelles la collectivité délègue l’aval du dispositif. On

l’a déjà dit, l’investigation menée par Eamau-D10 à Lomé est plus

qu’instructive à cet égard. Les comparaisons, même grossières, s’avèrent

également intéressantes lorsqu’elles montrent par exemple que « le

coût moyen pour éliminer 1m3 de DSM (déchets

solides ménagers) à Cotonou est élevé,

comparé à celui d’autres grandes villes africaines »

– de fait supérieur à celui de Dakar, et pratiquement le double des autres

agglomérations subsahariennes – même si la recherche TechDev-D09 ne va pas

au-delà de ce constat.

Plusieurs

recherches convergent ici sur la défense d’une notion de service minimal généralisé

à l’ensemble de la population, porteur « d’équité » plutôt que « d’égalité

». Ce minimum serait essentiellement constitué par l’ossature aval, à

savoir un maillage suffisant et adapté de points de regroupement et de

transfert, et un service d’enlèvement et de transport vers la décharge.

«

Les occupants de zones d’habitat spontané

seront satisfaits si leurs déchets sont régulièrement évacués de leur

environnement à partir de points de dépôts vers lesquels ils amèneraient

eux-mêmes leurs ordures ou avec l’aide de pré-collecteurs ».

Par contre, « on peut s’attendre à ce

que les habitants des quartiers résidentiels soient demandeurs d’un niveau de

service élevé privilégiant l’enlèvement quotidien à leur domicile de leur

poubelle personnelle » (selon Era-D05 à

Yaoundé).

En

amont, selon ce schéma, et sauf apport volontaire pour les riverains, les

services complémentaires de précollecte seraient donc directement financés

par la contribution des usagers, sur l’ensemble de l’agglomération, quel

que soit le « standing » des quartiers, mais en fonction du service qui leur

est assuré (mécanisme de redevance).

En

plus d’une différenciation logique par tranches selon la taille des ménages

desservis, les « tarifs » expérimentés par les actions sur la base d’enquêtes

préalables et de concertations dans les quartiers spontanés ont montré la nécessité

de prendre en compte des considérations d’ordre social (tarif différencié

selon le degré de pauvreté).

7.2.

Les limites d’une redevance payée par l’usager

La

question reste en effet de savoir si ce second module de financement, le

paiement par l’usager, est de nature à couvrir, ou pas, le coût de la pré-collecte

dans tous les cas de figure.

A

Lomé, Eamau-D10 pose l’hypothèse qu’il est possible « d’améliorer

les recettes des associations de précollecte en vue de leur permettre de

participer au financement de l’évacuation du dépotoir ».

La pré-collecte serait ainsi suffisamment profitable pour financer une partie

de l’aval du dispositif, en complément des économies obtenues par une remise

à plat des charges réelles de ce maillon aval. La démonstration n’en est

toutefois pas apportée. Mais les études explicitement centrées sur le développement

de la pré-collecte dans les quartiers spontanés concluent assez clairement en

sens inverse.

Ces

actions ont obtenu des résultats incontestables en termes d’adhésion des

populations au service proposé et de recouvrement des redevances. Dans le

quartier de Basra à Nouakchott (Tenmiya-D07), le nombre d’abonnés a doublé

en 4 mois, avec 80 % de recouvrement. A Yaoundé (Era-D05), les enquêtes menées

quelques semaines après le démarrage de l’opération montrent une nette amélioration

de la volonté du ménage « à confier ses déchets » et « à payer », ce

qui se traduit d’ailleurs très concrètement par une augmentation de 30 % du

tonnage d’ordures évacuées vers les bacs de regroupement d’Hysacam.

Néanmoins,

comme le souligne cette étude à l’issue d’une analyse économique détaillée,

« les opérations de pré-collecte ne

pourront pas être équilibrées à partir de la cotisation des ménages »,

notamment parce que dans le même temps, « le

montant des factures que les ménages sont prêts à supporter a baissé ».

C’est alors une piste totalement symétrique de celle évoquée à Lomé qui

est suggérée : l’entreprise aval Hysacam étant rémunérée en fonction du

tonnage évacué vers la décharge, les 30 % de déchets supplémentaires «

extraits » grâce à la pré-collecte pourraient lui permettre d’intéresser

les structures de pré-collecte au bénéfice qui en résulte (et qui est

largement à la hauteur des besoins : avec une recette de 692 400 FCFA, il

manque 353 000 FCFA par mois aux pré-collecteurs, tandis qu’Hysacam augmente

son chiffre d’affaires de 768 000 FCFA !). Retenons en tout cas qu’il

convient de privilégier, tout au long de la chaîne, les mécanismes financiers

proportionnés au service effectivement assuré sur des bases quantifiables.

Certaines

difficultés subsistent néanmoins dans la mise en œuvre détaillée du schéma

se revendiquant d’une certaine équité : ainsi la gratuité de l’accès par

apport volontaire aux points de regroupement – qui se justifie à plus d’un

titre : gage d’acceptation par les riverains, sauvegarde d’un espace ouvert

à une démarche autonome, voire citoyenne, par opposition à une

marchandisation systématique du service public – n’est pas sans poser des

problèmes. Sachant que ce sont généralement les plus démunis qui en sont les

plus éloignés, n’y a t-il pas un risque de distorsion ? Ces questions auront

besoin d’être approfondies.

7.3.

Ne pas attendre du recyclage une contribution au financement de l’élimination

Enfin,

il paraît vain de rechercher, comme on en sent encore la tentation dans

plusieurs travaux de ce programme, une contribution complémentaire au

financement du dispositif d’élimination des résidus urbains dans le tri à

la source, la collecte séparée et le recyclage de certains de leurs composants

valorisables.

Ce

constat n’est d’ailleurs guère différent de celui auquel ont abouti les

pays du Nord où, pour faire simple, l’utopie de « l’or dans les poubelles

» a fait long feu et conduit à d’autres mécanismes de financement :

responsabilité des producteurs initiaux et internalisation dans le prix de

vente des produits de consommation. Ici, on l’a vu, les gisements de matériaux

effectivement recyclables font déjà logiquement l’objet d’un écrémage de

fait par un secteur de récupération qui intègre toute une filière depuis

l’informel (y compris dans le cas du compostage pour des besoins de proximité,

dans les limites de leur existence) jusqu’au plus « professionnel ».

Favoriser la maturation « industrielle » de ce secteur pourra par contre

constituer un objectif complémentaire à celui de la consolidation du service

public d’élimination (cf. N’Djaména-D01 ou Burgeap-D06 au Sénégal).

A

propos de la logique même d’évacuation des déchets, la recherche IRD-D08

(sur Mopti et Porto Novo) jette indéniablement un pavé dans le marigot, en

donnant une perspective renversée de la question des 60 à 80 % de déchets ménagers,

dont on dit qu’ils ne sont pas pris en charge dans la plupart des villes

africaines.

Au-delà

de l’analyse d’économiste critique sur l’existence ou non d’une demande

d’évacuation, force est alors de constater qu’il y existe bien des

pratiques alternatives d’élimination, dont on peut relever « la puissance,

la persistance et l’efficacité ». Sinon comment ces flux, par ailleurs

croissants, s’évanouiraient-ils ?

Séparation

du sable à la source, réutilisation des objets et recyclages en circuit court

et de proximité, autocompostage et utilisation en agriculture urbaine ou périurbaine,

brûlages, et surtout remblaiements répondant à de réelles contraintes de

l’environnement (topographiques, hydrologiques, etc.) ou à des nécessités

foncières d’une ville de fait en développement... On oppose là, au dogme de

l’élimination/évacuation, toute une gamme de pratiques de traitement et de

valorisation autonomes, in situ.

Dans

ce même registre de la sauvegarde souhaitable d’une certaine « autonomie »

des pratiques de gestion des déchets, plusieurs travaux soulignent à juste

titre ce qu’il y aurait d’inopportun à interdire au citoyen d’apporter

lui-même gratuitement ses déchets à des points de regroupement (cf. § 7. Construire

progressivement le puzzle du financement).

L’analyse

anthropologique (Shadyc-A04 ) apporte sa contribution à ces approches en

soulignant avec force l’existence d’une « ingéniosité

[qui] se

déploie et donne aux objets déchus une seconde chance de survie et de

participation à l’économie domestique ».

Comment

ne pas relever à quel point ceci rejoint directement des réflexions qui émergent

actuellement dans les pays du Nord, compte tenu des limites et des impasses des

systèmes en place, y compris collectes sélectives et recyclage. Autour de la

prévention des déchets (par réduction à la source, évitement, détournement

avant prise en charge par les services d’élimination), elles soulignent

notamment la nécessité de préserver en les accompagnant des bonnes pratiques

qui évitaient de fait l’apparition d’une partie du flux de déchets en tant

que tel. L’exemple le plus significatif, en France, en a été la défense/promotion

du compostage individuel comme alternative à la systématisation de collectes séparées

de déchets fermentescibles, en province et dans les zones périurbaines.

La

recherche IRD-D08 propose ainsi d’ouvrir une réflexion nouvelle vers une « élimination

raisonnée [...] par

réduction des volumes à évacuer ».

Elle souligne le lien étroit avec le contexte urbain qu’il faut prendre en

compte, reconnaissant que ces réponses alternatives sont peut-être davantage

adaptées à des villes de taille intermédiaire et aux moyens limités, comme

Mopti et Porto Novo. Le déséquilibre structurel relevé à Yaoundé (Era-D05)

entre le flux de matières fermentescibles de l’agglomération et la capacité

d’absorption par l’agriculture urbaine et périurbaine illustre en partie

ces réserves.

Études

citées dans cette synthèse

Lasdel-A03.

La question des déchets et de l’assainissement dans deux villes moyennes

(Niger)

Shadyc-A04.

Une anthropologie politique de la fange : conceptions culturelles, pratiques

sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine (Burkina Faso)

N’Djaména-D01.

Tri sélectif et valorisation des déchets urbains de la Ville de N’Djaména

(Tchad)

Cittal-D02.

Réflexion concertée pour une gestion intégrée de la propreté entre

population, puissance publique et opérateur privé : le cas de Fès (Maroc)

Era-D05.

Mise en place de structures de pré collecte et de traitement des déchets

solides urbains dans une capitale tropicale, Yaoundé (Cameroun)

Burgeap-D06.

Analyse des procédés de recyclage des déchets au Vietnam pouvant être transférés

vers l’Afrique (Vietnam, Sénégal)

Tenmiya-D07.

Projet d’appui aux petits opérateurs “transporteurs des déchets solides”

du quartier de BASRA à Nouakchott (Mauritanie)

IRD-D08.

Gestion des déchets et aide à la décision municipale : Municipalité de Mopti

et Circonscription Urbaine de Porto Novo (Mali, Bénin)

TechDev-D09.

Maîtrise de l’amont de la filière déchets solides dans la ville de Cotonou

: pré-collecte et valorisation (Bénin)

Eamau-D10.

Opportunités et contraintes de la gestion des déchets à Lomé : les dépotoirs

intermédiaires (Togo)

Etude-AfD.

Revue comparative des modes de gestion des déchets

urbains adoptés dans différents pays de la ZSP », réalisée pour l’AfD