Synthèse des acquis du programme

Quel

rôle pour la commune ?

Jean-Paul

Duchemin

Sommaire

1.

Une entité et une histoire

1.1.

De quelle entité parlons-nous ?

1.2.

Quelques points d’histoire

1.3.

Un contexte nouveau

2.

La commune et le service de l’assainissement et des déchets aujourd’hui

2.1.

Un acteur politique faible, en permanence contourné mais avec lequel il faut

compter

2.2.

Un service à rendre mais lequel ?

3.

Les modes de « faire »

3.1.

Le virage des années 90 et ses retombées sur la gestion des services

3.2.

Faire soi-même, faire-faire ou contrôler ?

4.

Vrais et faux débats, premiers enseignements

4.1.

Enseignements

4.2.

Quel positionnement pour la commune ?

5.

Aujourd’hui, des objectifs, une stratégie, des points d’application

5.1.

Des objectifs

5.2.

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique de gestion des déchets

solides et liquides

5.3.

La question des niveaux spatiaux pertinents

5.4.

Des points d’application

6.

Les moyens d’agir

6.1.

Un préalable : la connaissance des pratiques des habitants, de la nature des déchets

et des quantités produites

6.2.

Des nouveaux métiers à apprendre

6.3.

La question du financement : prélèvement fiscal ou redevance directe, une

contradiction seulement apparente ?

6.4.

La mobilisation sociale et la participation des usagers

Études

citées dans cette synthèse

Cette

réflexion a été construite à partir des éléments fournis par les

recherches menées dans le cadre du programme « Gestion

durable des déchets et de l’assainissement urbain »,

qui a fait l’objet d’un appel à propositions pour des actions de recherche

et des actions pilotes, par la réunion de partage des enseignements du

programme avec les partenaires camerounais (Yaoundé, novembre 2003), par les

exposés et débats traitant du sujet au cours du sommet « Africités 3 »

(Yaoundé, décembre 2003).

A

l’exception d’informations portant sur le Maroc (Agadir, Fès, Rabat), sur

deux villes de l’aire anglophone (Moshi en Tanzanie et Accra au Ghana), et sur

Debre-Berhan en Ethiopie, les éléments, au demeurant très disparates, sur

lesquels nous nous appuyons dans ce texte concernent essentiellement des villes

de l’Afrique francophone.

1.1.

De quelle entité parlons-nous ?

Les

termes de référence de l’appel à propositions portaient sur la gestion

durable des déchets et de l’assainissement dans les villes, sans qu’un

seuil de taille ait été défini. Les villes ou parties de villes qui ont servi

de terrains d’études sont de tailles très différentes : à l’exception

d’un bourg en périphérie de Cotonou (Togoudo, 14000 hab.), il s’agit de

villes moyennes (Mopti, Louga, etc.) ou de très grands villes (Yaoundé, Dakar,

etc.).

La

dénomination couramment utilisée pour ces entités est le terme de « commune

». C’est celui que nous retiendrons. En effet, dans ce texte, nous ne

traiterons que de ce premier échelon des collectivités locales. Les autres

niveaux de l’organisation du territoire, les autres « collectivités

territoriales », ne seront qu’évoquées, si nécessaire.

D’autre

part, nous ne traitons que de communes urbaines, que celles-ci couvrent

l’ensemble de l’agglomération urbaine ou une partie seulement. En effet,

dans le cas d’un certain nombre de grandes villes, souvent capitales d’Etat,

l’agglomération a été divisée en plusieurs communes.

Ce

terme générique de « commune » recouvre en Afrique des statuts

administratifs différents. Même si des nuances existent, deux statuts

coexistent. Le clivage essentiel entre ces deux statuts tient à la personne détentrice

de l’autorité de décision (tout particulièrement celle de l’engagement

des ressources du budget municipal). D’un coté, un maire élu, de l’autre,

un représentant de l’Etat (sous-préfet, délégué du gouvernement, etc.).

Les termes de « commune de plein exercice » et de « commune mixte », statuts

créés par le colonisateur français, sont encore, quelquefois, employés.

1.2.

Quelques points d’histoire

Le

souhait des communautés d’administrer elles-mêmes leurs intérêts propres

et de dessiner leur avenir est ancien. Il est fondé sur le principe de la

participation de tous au gouvernement de la cité (la démocratie municipale).

Si,

en Afrique, le fonctionnement de certaines sociétés acéphales se rapproche de

ce modèle, le concept administratif – un territoire géré par un conseil

municipal – fut importé avec les colonisations.

L’empire

britannique, en appliquant « l’indirect

rule », laissa une large autonomie d’auto-organisation

aux communautés. Même si, en officialisant la position d’arbitre des chefs

coutumiers, il s’agissait surtout d’en faire des instruments dociles de la pax

britannica.

Dans

l’empire français, les premières communes furent Saint Louis du Sénégal,

Gorée, Rufisque puis Dakar dont les citoyens furent très tôt français.

Longtemps, la vie politique pour les africains de l’Afrique coloniale française

se résumera à ces quatre communes de plein exercice.

La

seconde guerre mondiale, par ses besoins en hommes mais aussi par l’idéologie

de liberté qui fondait le camp des alliés, puis la création des Nations unies

et l’indépendance acquise par de nombreux peuples, imposèrent des

changements dans la politique coloniale française (discours de Brazzaville).

Durant la période postérieure à la seconde guerre, la puissance publique

coloniale commence à mettre en place un système communal pour les villes,

d’ailleurs encore peu nombreuses. Les communes de plein exercice restent rares

(quelques grandes villes) et la plupart des communes érigées sont dites «

mixtes ». Elles associent un conseil municipal élu à un exécutif aux mains

du représentant de l’autorité coloniale (commandant de cercle puis sous-préfet).

Consacrée

à la mise en place des appareils d’Etat, la décennie des indépendances ne

voit pas le mouvement s’amplifier. Bien au contraire, un certain nombre de

services publics, la distribution de l’eau en particulier, sont repris aux

communes par l’Etat qui crée les offices ou les sociétés nationales de

distribution.

Il

faut attendre la fin des années 70 pour que, dans un pays précurseur, la Côte

d’Ivoire, la préoccupation, nouvelle, de l’aménagement du territoire,

relance le mouvement. Des communes – chefs-lieux de région ou de département

– sont alors créées, mais toujours sous les deux formes de commune gérée

par un maire élu et de commune dont l’exécutif est sous l’autorité d’un

représentant de l’Etat.

Encore

aujourd’hui, ces deux statuts sont présents dans un certain nombre de pays.

Au Cameroun, dans les dix principales villes du pays (y compris Yaoundé et

Douala), le pouvoir de décision appartient à un délégué du gouvernement

malgré la présence d’un maire et d’un conseil municipal élus.

A

partir des années 80, quatre faits vont conjuguer leurs effets pour modifier

profondément le paysage politique issu de la période des indépendances : la

crise de l’Etat ; le développement rapide, voire exponentiel, du mouvement

associatif ; la nouvelle politique du FMI et de la Banque mondiale ; le

mouvement de décentralisation.

1.

La crise de l’Etat. Celle-ci tient, bien sûr, à l’effondrement de

ses recettes mais aussi à un fonctionnement dispendieux et inefficace des

services publics. Cette crise se traduit par l’incapacité des Etats à

assurer à leurs populations les services de base : santé, éducation, eau

potable, mais aussi assainissement et enlèvement des déchets, particulièrement

dans les villes qui rassemblent de plus en plus de population.

2.

Le développement rapide, voire exponentiel, du mouvement associatif. Si

le mouvement associatif (associations de femmes, de jeunes, à base

communautaire ou religieuse, etc.) se développe, c’est d’abord pour faire

entendre la voix de la population dans un champ politique où ses relais

traditionnels (les chefs coutumiers) sont marginalisés et où les représentants

élus (les députés) voient leur parole corsetée par la ligne de partis

uniques, tout dévoués à des pouvoirs de plus en plus autoritaires. Ce

mouvement associatif va être renforcé, voire relayé, par le flux des diplômés

ne trouvant plus place dans la fonction publique, eux-mêmes rejoints par les «

compressés » (personnels licenciés lors des périodes de crise).

L’expression des revendications étant souvent peu suivie d’effets, ces

nouveaux acteurs vont chercher à pallier les défaillances des services publics

en occupant un certain nombre de créneaux vacants. Ils cherchent ainsi à créer,

pour euxmêmes, une activité génératrice de ressources. Ces acteurs, qui se

constituent souvent en ONG, sont en liaison étroite avec les associations de

solidarité internationale qui les inspirent et les soutiennent. Grâce à ce

soutien et à l’accès qu’il permet à des financements extérieurs, ce

mouvement d’auto-organisation s’est imposé comme un interlocuteur majeur et

a probablement été le secteur le plus créateur d’emplois durant les vingt

dernières années.

3.

La nouvelle politique du FMI et de la Banque mondiale. Après plusieurs décennies

d’appui financier aux Etats et tout particulièrement aux services publics,

les grands bailleurs de fonds internationaux constatent l’échec de cette

politique. Le FMI et la Banque Mondiale formulent alors une nouvelle politique.

Deux grands postulats sont arrêtés :

–

une « gouvernance » au plus près des populations. Elle implique leur

participation et celle des organisations que ces populations se sont données,

ainsi qu’une décentralisation des lieux de décision ;

– la privatisation / libéralisation des services publics. Elle induit une substitution de la norme municipale du « faire » – la régie municipale qui a été le mode de faire le plus répandu les premières années des indépendances par celle du « faire faire » : délégation, concession, affermage. La préférence semble même aller à une privatisation complète du service. Dans ce dernier cas, un encadrement réglementaire doit, certes, subsister mais l’opérateur privé fixe, en totale liberté, le prix du service qu’il rend.

4.

Le processus de décentralisation en cours, bien que partiellement engagé

dans la période précédente, s’est accéléré en réponse pour partie au

bref sursaut démocratique (conférences nationales, fin des partis uniques) et

pour partie au positionnement nouveau des bailleurs de fonds internationaux. Il

établit les communes comme l’échelon de base de la nouvelle organisation des

responsabilités. Dans ce mouvement, l’Etat cède aux communes la

responsabilité de mettre en œuvre un certain nombre de services publics de

base, en particulier dans le champ qui nous intéresse : le service de

l’assainissement et des déchets.

Toutefois,

ce mouvement présente bien des ambiguïtés. Outre l’annonce de la volonté

de mettre en place une organisation du territoire efficace car plus proche des

habitants, le discours officiel présente la décentralisation comme une étape

importante dans la démocratisation de la vie publique. Les municipalités sont

de plus en plus nombreuses à être élues, mais c’est encore loin d’être

la norme. Encore aujourd’hui l’Etat continue d’exercer le pouvoir au

niveau communal soit par ses représentants directs (délégués du

gouvernement, sous préfets, etc.), soit en nommant les « maires ».

La

liberté de décision et de gestion de l’action municipale est proclamée

totale, mais le principe de « l’unicité de caisse » se traduit par la

perception par l’Etat des impôts locaux – quand ils existent. C’est

toujours le pouvoir central qui attribue les budgets communaux selon des règles

bien souvent obscures et rarement négociées. Les ressources directement prélevées

par les communes sont marginales (taxes de marché, etc.). Les ressources pour

agir dépendent donc du bon vouloir de l’Etat. Les travaux déjà anciens menés

pour établir les assises d’une base d’imposition municipale (adressage, SIG,

registre foncier) commencent seulement à être mis en œuvre (Cotonou, Yaoundé),

ce qui permet à des budgets municipaux de bénéficier d’un accroissement de

leurs recettes.

2.

La commune et le service de l’assainissement et des déchets aujourd’hui

2.1.

Un acteur politique faible, en permanence contourné mais avec lequel il faut

compter

En

Afrique comme ailleurs, la commune n’est pas une entité désincarnée. Ce

n’est pas une instance neutre, investie de l’intérêt général par la

miraculeuse onction du suffrage. Elle se trouve investie par un ou des groupes

porteurs d’intérêts divers (notables locaux, hommes politiques en quête de

base locale, grands commerçants ou industriels, etc.).

D’autres

groupes issus du mouvement associatif investissent aussi le champ du politique

et du social local (ONG, lobbies et associations diverses, etc.). Ils s’auto-proclament,

souvent, représentants de la population et porteurs de l’intérêt général.

Leurs soutiens extérieurs contribuent à cette « légitimité ».

La

conjonction des intérêts des uns et des autres n’est pas le garant «

automatique » de l’intérêt général. Dans certains secteurs de la vie

municipale, en particulier ceux dont nous traitons (assainissement et déchets),

ces groupes, mais aussi des intérêts privés, ont occupé des créneaux des

filières laissés en vacance. Ils revendiquent assurer des services urbains ou

des segments de service « traditionnellement » de la responsabilité de

l’autorité municipale. Ils veulent d’autant moins en bouger qu’ils en

tirent des revenus et pour beaucoup ceux de leur survie. La confrontation des

intérêts des uns et des autres est au cœur de la question municipale

aujourd’hui. La commune, par sa place dans l’architecture politique et

administrative, est un des acteurs du champ politique.

La

commune est aussi, elle-même, un champ politique : c’est le premier niveau où

peuvent s’exprimer les intérêts des différents acteurs sociaux ou

politiques. Cependant, la commune apparaît aujourd’hui encore comme une

institution faible. Son apparition est, somme toute, récente. Les conditions et

les raisons de cette émergence comportent bien des ambiguïtés. La définition

de ses missions est très large et donc peu précise. La recherche autonome de

ses moyens lui est quasiment toujours refusée et leur allocation par la

puissance publique chichement mesurée. Elle est dépossédée de certaines de

ses prérogatives par ces groupes et intérêts privés qui monnayent

directement leurs services auprès des habitants. Dès lors, elle n’a pas accès

à des ressources qu’il apparaîtrait utile qu’elle puisse mobiliser pour

financer le service qu’elle est censée rendre. Par-là même, elle voit

remise en cause la légitimité du prélèvement fiscal qui est prévu pour ce

faire et se voit vivement reprocher l’inefficacité de ses actions dans ce

domaine. Des procès en légitimité lui sont faits par les habitants et par les

acteurs locaux.

Chaque

fois que ses intérêts sont en jeu, l’Etat tient peu compte de son existence.

Face à l’Etat, les communes en Afrique commencent seulement à se constituer

en groupe de pression (Cf. la résolution des communes africaines lors d’Africités

3 à Yaoundé en décembre 2003 pour la constitution du « Conseil des communes

et régions africaines »).

Toutefois,

dans le champ politique local, celui de son exercice et celui qui nous intéresse,

elle est un acteur imposé et imposant. A ce double titre, quelles que soient

les critiques qu’elle subit, elle est, aujourd’hui, un acteur avec lequel

les groupes et intérêts locaux doivent compter. Il est significatif que tous

les équipes de recherche, dans leurs analyses, s’y réfèrent comme à un

acteur majeur, voire incontournable.

2.2.

Un service à rendre mais lequel ?

2.2.

Un service à rendre mais lequel ?

La

gestion des déchets et de l’assainissement urbain est, probablement, le

service urbain sur lequel quasiment tout le monde (populations, experts,

bailleurs, opérationnels, etc.) s’accorde à reconnaître une responsabilité

aux collectivités locales et, en premier rang, aux communes. Même si, au cours

des dernières décennies, leurs compétences et leurs prérogatives dans ce

secteur ont été mises en doute, contestées, voire contournées (« les

expériences de la collecte domiciliaire se sont fondées sur le contournement

de la coercition publique pour lui préférer le recours au marché »,

IRD-D08).

Ici,

un clivage apparaît entre la perception de ce domaine d’intervention par le

monde des « experts » (chercheurs, techniciens, décideurs, bailleurs) d’une

part, et par les municipalités[1]

d’autre part.

Les

matériaux à traiter ont conduit, depuis fort longtemps, les ingénieurs à

identifier deux filières : celle des déchets solides et celle des déchets

liquides – au départ essentiellement les excréta. La nature des déchets a

conduit les ingénieurs à appliquer des procès techniques de traitement différents

dans ces deux filières[2].

La

technique du réseau d’égouts, privilégiée pour l’évacuation des excréta

dans les premières grandes villes équipées (Londres, Paris), a fait école. Nécessitant

un apport important d’eau, c’est bien naturellement que la question de

l’assainissement (les excréta et eaux usées) a été étroitement liée à

celle de la distribution de l’eau.

Dans

le cadre du présent programme, l’opportunité de rapprocher ces deux filières

(déchets liquides, déchets solides) a été saisie[3]

par les rédacteurs (Comité scientifique) de l’appel à propositions. Cette

approche nouvelle a permis des avancées dans l’analyse comparée du

fonctionnement des deux filières (cf. dans cet ouvrage « Une autre approche

possible de l’assainissement urbain » par TA Thu Thuy, ci-avant). Mais cette

approche, nécessitée par les besoins de la recherche, ne correspond pas à

celle des municipalités, pas plus que l’approche filières d’ailleurs. La

perception de cette question par les municipalités diffère. Les procès

techniques ne déterminent pas l’approche des autorités municipales.

La

question que se posent les municipalités et qui leur apparaît de leur

responsabilité est celle de la mise en œuvre d’un service de nettoiement de

la ville.

Si

on s’attache à cette approche, on constate que les deux filières

assainissement et déchets n’ont pas la même place dans les préoccupations

des autorités municipales. L’évacuation des déchets solides, peut-être

parce que c’est la partie la plus visible de la « saleté » de la ville, est

une préoccupation majeure des municipalités. Elle est souvent associée au

balayage de la voirie. L’objectif, ici, est celui de la propreté de la ville,

propreté qui ne s’arrête pas au seul enlèvement des ordures ménagères.

L’appel

à propositions ne faisait pas référence à cette entrée de la propreté dans

la ville. Même si quelques équipes relèvent le lien : déchets ménagers /

balayage, aucune équipe n’a traité de ce lien. Toutefois, l’une d’entre

elles (Shadyc-A04) s’est intéressée à la salissure de la ville et l’Etude-AfD

évoque la question du nettoiement.

Quant

à l’assainissement, il ne semble pas être une préoccupation de premier rang

pour les autorités municipales. Certes, un certain nombre de villes disposent

d’un réseau d’égouts. Mais celui-ci dessert toujours une portion

d’espace des plus limitées. Pour les communes qui en disposent, le

fonctionnement et la maintenance de ce réseau et des stations de traitement

font toujours problème.

Très

vite, il est apparu que les villes n’avaient pas et n’auront pas les moyens

de développer le réseau à la vitesse du développement exponentiel de leur

espace habité. Devant cette impossibilité, c’est le modèle de

l’assainissement autonome qui a été reconnu dès les années 70 comme le

seul capable de résoudre le problème des excréta et des eaux usées sur

l’ensemble de l’espace urbain. L’immense majorité de l’espace urbain

relève de l’assainissement autonome installé sur la parcelle. Dans les

situations les meilleures, l’évacuation de ces excréta a suscité un service

privé de vidange, manuel ou mécanique. Ce système semblant fonctionner sans

trop de heurts, les municipalités ne se trouvent saisies de la question qu’au

dernier segment de la filière lorsque le devenir de ces excréta pose la

question du lieu de leur dépotage et de leur traitement. Toutefois, le déversement

des eaux usées dans l’environnement de proximité (eaux sales, stagnantes sur

la voie publique, rejets dans le réseau hydrographique) comme la pollution des

nappes par les infiltrations participent de cette dégradation de

l’environnement de plus en plus ressentie par les habitants.

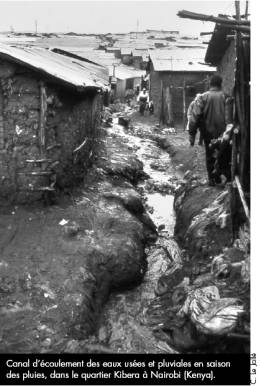

Ainsi,

pour les municipalités, si l’enlèvement des déchets est au cœur du service

de nettoiement, l’assainissement ne l’est pas. Par contre, dans un grand

nombre de villes, l’évacuation des eaux pluviales est une des préoccupations

majeures. Les risques que représentent les pluies torrentielles sont bien

connus et redoutés : ravinement des talwegs, dégradation de la voirie,

inondations, pollution des sources d’eau potable, ponceaux et maisons emportées,

voire mort d’homme.

Cette

différence de perception ne va pas sans poser de problème. Les bailleurs, en

particulier, n’interviennent presque toujours que sur les segments les plus

techniques de l’une ou de l’autre filière (camions bennes, station de

traitement, etc.).

La

question de l’assainissement (sensu lato :

non seulement excréta, eaux usées, déchets liquides et eaux pluviales, mais

aussi déchets solides et nettoiement) est rarement envisagée dans sa globalité.

Il

paraît important que cette approche globale soit prise en compte dans des

travaux ultérieurs.

Le

processus de décentralisation en cours a comme fondement un transfert de

responsabilités vers les collectivités locales et plus particulièrement en

direction des communes pour un certain nombre de services de base, dont

l’assainissement et l’enlèvement des déchets. Ce transfert doit être

accompagné du transfert des moyens correspondant aux besoins des collectivités

locales.

3.1.

Le virage des années 90 et ses retombées sur la gestion des services

Le

contexte nouveau, décrit plus haut, s’est traduit, au niveau des communes,

par une série d’effets.

Le

désengagement de l’Etat

Avant

le mouvement de décentralisation, l’Etat exerçait l’ensemble des

responsabilités. Il mettait en œuvre des moyens qui se sont très vite révélés

insuffisants face à la croissance de la population et de ses besoins. Ces

moyens étaient répartis par la puissance publique sur des critères

politiques, les capitales d’Etat étaient toujours mieux dotées que les

autres villes, le poids politique des notables jouait.

L’idéologie

libérale qui fonde la nouvelle politique impose aux Etats de se cantonner à

leurs fonctions régaliennes. Les économistes ont démontré que, dans ces économies

en voie de développement, l’accumulation primitive du capital se fait dans la

sphère de l’Etat. Son périmètre devenu plus restreint ainsi que

l’appauvrissement de ses ressources ne le conduisent-il pas à renvoyer

l’objet « ville » hors de la sphère de l’action publique ? Il n’est pas

étonnant que le Pouvoir mesure si chichement l’allocation de ressources aux

communes, quand ces ressources sont si nécessaires au niveau central. Si un

nouvel espace politique est bien ouvert aux ambitions, c’est la cour de récréation

des petits et celle des petits moyens.

Les

responsabilités sont décentralisées mais les moyens sont toujours attribués

par la puissance publique sans que des règles claires soient fixées et que les

besoins des communes fassent l’objet d’une évaluation sérieuse.

L’émergence

de l’exigence

Le

nouveau mode de « gouvernance » qui impose de faire appel à la participation

des habitants ne se manifeste pas toujours au départ par un dialogue

constructif, mais ouvre quelquefois la porte à une contestation de l’autorité

municipale et de ses actions. Cette liberté de parole se traduit tout

naturellement par l’émergence d’exigences. Le champ politique local devient

alors le champ clos des dissensions. La commune n’en est pas l’arbitre, elle

n’est qu’un des combattants.

La

prise en charge par les opérateurs associatifs et le secteur privé de parties

du service

Il

s’agit : pour les ordures ménagères, essentiellement de la pré-collecte qui

est assurée par des opérateurs associatifs dans les quartiers populaires

difficiles d’accès ou d’extension récente (souvent en périphérie) ; pour

les eaux usées et les excréta, du créneau de l’évacuation (transport et évacuation

des boues de vidange par exemple) assuré par les petites entreprises privées.

Un

changement dans le mode de « Faire »

L’idéologie

de privatisation/libéralisation induit une substitution de la doctrine

municipale du « faire soi-même » (régie municipale) par celle du « faire

faire » (délégation, concession, privatisation).

Ce

contexte impose l’apprentissage d’un « savoir-faire » nouveau, non

seulement technique, mais aussi, et surtout, politique et institutionnel

(IRD-D08).

3.2.

Faire soi-même, faire-faire ou contrôler ?

Son

statut de collectivité décentralisée permet à la commune d’assurer un rôle

de maître d’ouvrage d’un service urbain. Pour assumer cette responsabilité

nouvelle, on doit en effet se rappeler que la municipalité peut choisir :

–

de réaliser elle-même : en régie directe ou par un organisme public communal

;

–

de faire faire : par délégation, concession, affermage (passation de marché

avec cahier des charges) ou par un contrat de service (par exemple, un contrat

de sous-traitance d’une partie du service).

Mais

elle peut aussi se cantonner à exercer un rôle de contrôle de l’activité

des opérateurs privés en édictant normes sanitaires, conditions d’exercice,

règlements de santé publique. Elle n’entretient pas de lien juridique avec

ces opérateurs privés, ni de dialogue institutionnel et ne dispose alors que

du seul pouvoir de verbalisation. Cette situation se rencontre encore fréquemment

en Afrique, chaque fois que les communes n’ont pas mis en place de modus

operandi avec les acteurs du service.

En

fait, ces trois solutions sont théoriques.

Faire

soi-même

Aucune

municipalité ne peut, semble-t-il aujourd’hui, quels que soient ses moyens,

prendre en charge l’ensemble du secteur assainissement/déchets. Ceci pour

plusieurs raisons :

–

la première est la diversité même des modes d’assainissement et d’enlèvement

des déchets ;

–

la seconde est la diversité, toujours grandissante, des effluents et déchets

à traiter (déchets et effluents domestiques, déchets industriels de tous

types, déchets hospitaliers, effluents chimiques de tous ordres). Cette

diversité se traduit par un éventail élargi des dangerosités mais aussi par

des possibilités accrues de recyclage à différents niveaux (domestiques ou

industriels).

Dès

lors, cette diversité nouvelle impose une spécialisation de la prise en charge

et du traitement. Il ne s’agit plus du seul ramassage des déchets ménagers

mais d’une série de services spécialisés à mettre en œuvre.

Cette

spécialisation selon le déchet ou l’effluent impose des investissements spécifiques

et des compétences particulières qui ne sont plus à la portée des services

municipaux.

Faire-Faire

Dans

le secteur des déchets et de l’assainissement, l’apparition des opérateurs

de services urbains, quelle que soit leur forme (ONG, associations, petites

entreprises, mais aussi grands groupes industriels) est un phénomène

relativement récent dans les pays qui nous concernent (les années 80, même si

certains grands groupes ont obtenu des concessions de service public dès les

indépendances).

Ce

phénomène est, certes, porté ou amplifié par la vague de l’idéologie libérale

mais, outre les raisons développées plus haut (diversification et spécialisation),

il faut bien admettre qu’il correspond à un échec du « Faire soi même ».

Le

principe même de l’économie libérale implique que le service ainsi rendu

soit suffisamment rémunérateur. Quel que soit celui qui paye le service

(commune, entreprises, citadins), il faut que l’opérateur du service puisse

financer l’ensemble de ses coûts, son effort permanent d’adaptation à la

demande, ses investissements et leur renouvellement et générer, éventuellement,

du profit. Certes, les logiques de ces opérateurs sont diverses : certains

cherchent à aider les populations à s’organiser et à vivre dans un meilleur

environnement, d’autres, les entreprises, recherchent légitimement un bénéfice

financier, d’autres encore défendent des intérêts collectifs, voire

corporatistes.

Or,

dans les pays qui nous occupent, il est notoire que seules certaines parties très

précises de la demande ont un taux de solvabilité suffisant. Ce sont

d’ailleurs ces créneaux qui ont été occupés lorsque la demande est devenue

solvable. L’exemple le plus illustratif est celui des camionneurs vidangeurs.

D’autres séquences du secteur commencent à peine à être solvables (la pré-collecte)

tandis que d’autres ne le sont pas du tout (la gestion des dépôts intermédiaires,

le traitement final, etc.).

Ainsi,

aujourd’hui, si aux yeux de tous et tout particulièrement des citadins, la

municipalité est responsable de l’ensemble du secteur, les parties solvables

de la demande sont de fait déjà prises en charge par ces opérateurs privés

ou issus du monde associatif.

Les

municipalités se sont trouvées dépassées par l’émergence de ces acteurs

nouveaux qui ont la particularité de demander directement au citadin la rémunération

de leurs services. Elles tentent aujourd’hui de les organiser et de les

encadrer (attribution des zones de pré collecte, fixation des tarifs appliqués

aux usagers, ce qui revient à fixer les termes d’une mini concession).

Contrôler

Les

municipalités pourraient exercer un contrôle si l’édiction des normes

sanitaires ou des règlements de santé publique étaient de leur autorité. Or,

ces normes et règlements appartiennent, pour leur établissement ou leur rénovation/adaptation,

à des services de l’Etat souvent bien loin du terrain municipal. Ce corpus

existe quelque part, enfoui dans les couches sédimentées de

l’administration. Il semble bien oublié ou considéré comme bien peu

efficace. Des lois récentes, comme la loi cadre sur l’environnement au

Cameroun (1994), attendent toujours leurs décrets d’application.

Certes,

les communes devraient constituer un code de salubrité qui permettrait de

sanctionner les infractions. Peu de communes en disposent et plus rares encore

sont celles qui ont les moyens de le faire appliquer. Certaines villes ont créé

ou laissé s’installer des polices de l’environnement (Zangbéto vs

Police environnementale à Porto Novo,

IRD-D08). Certaines ont suscité des groupes de surveillance (comités de

surveillance des dépotoirs à Lomé, Eamau-D10).

Toutefois,

la question des déchets et de l’assainissement ne peut être résolue par la

seule sanction. Aucune équipe de recherche n’a mis en avant ce type de

politique. Personne ne s’en réclame, ni même n’envisage ce code de

salubrité comme outil ou comme contrainte. L’absence totale dans les travaux

du programme de référence à des approches, voire à des actions de santé

publique, est de ce point de vue aussi, significative.

4.

Vrais et faux débats, premiers enseignements

Un

premier faux débat peut être tranché : il n’y a pas antinomie entre service

public et opérateurs privés. Dans la plupart des pays du Nord, un grand nombre

de services publics urbains (eau, déchets, transports) sont assurés par des

sociétés privées. C’est le contrat entre la collectivité publique et

l’opérateur qui fixe les règles de fonctionnement du service.

Il n’y a pas incompatibilité mais complémentarité entre les trois approches : « faire soi même », « faire faire », « contrôler ».

Nous

avons vu que la collectivité locale ne pouvait pas tout faire elle-même. Dans

le partage des tâches qui s’impose, elle peut prendre à sa charge une ou

plusieurs des séquences du secteur ou une partie de l’espace urbain. Il

serait souhaitable qu’elle ne le fasse que si, et uniquement si,

l’efficience de ses services est la meilleure sur cette séquence. Certaines régies

municipales agissent avec efficacité sur des parties du secteur et à un coût

très comparable au secteur privé (Cf. Etude-AfD).

La

commune devra continuer à prendre en charge le service là où aucun opérateur

privé n’est présent. La stratégie de la commune pourrait être de se dégager

des séquences ou des terrains sur lesquels des opérateurs privés seraient

plus compétents et plus compétitifs.

D’autre

part, elle a besoin de s’appuyer sur des opérateurs privés pour toute une série

de tâches spécialisées, pour lesquelles ils disposent de compétences spécifiques.

Elle se doit de créer un environnement favorable à l’émergence et au

fonctionnement de ces opérateurs privés. Il va de soi qu’au-delà du contrat

à établir avec l’opérateur, il est nécessaire qu’elle fixe, et fasse

respecter par tous, un code de salubrité. La responsabilité de la commune

n’est pas d’assurer le service public de l’assainissement et des déchets

mais de faire en sorte que ce service soit assuré avec une efficacité

maximale, au moindre coût et de façon pérenne. A elle de trouver les

meilleurs outils et la bonne combinaison du « faire soi-même », du « faire

faire » et du « contrôle ».

4.2.

Quel positionnement pour la commune ?

Cette

responsabilité « faire assurer le service public » implique que l’ensemble

du secteur et son organisation soient sous son autorité.

Deux

conditions doivent être réunies pour qu’elle puisse exercer cette

responsabilité :

–

une édiction claire et publique de son autorité sur le secteur. Cette énonciation

ne peut venir que de la puissance publique. Elle doit être admise et relayée

par tous les acteurs du secteur (en particulier bailleurs et ONG) ;

–

les municipalités doivent disposer de l’ingénierie technique, financière et

juridique du contrat. A ce titre, elles ont plus besoin d’appui dans ce

domaine (capacity building)

que de propositions techniques.

Dans

la mise en œuvre au quotidien de cette responsabilité, le positionnement de la

commune fait débat. Faut-il qu’elle se positionne comme l’autorité

contractante ou qu’elle délègue ce rôle à une structure publique ou

semi-publique ? L’intérêt d’une telle structure serait de :

–

construire, rassembler et concentrer les compétences techniques dans un

organisme auquel la maîtrise d’ouvrage est déléguée ;

–

donner un interlocuteur compétent aux différents acteurs du secteur ;

–

traiter de l’ensemble de l’agglomération, en allant ainsi au-delà des découpages

administratifs nuisibles à la continuité du service ;

–

décharger les autorités municipales des tâches techniques ou de gestion pour

leur garder leur rôle politique : la définition d’une stratégie et de

politiques dans le secteur de l’assainissement et de l’enlèvement des déchets

;

–

positionner les autorités municipales comme arbitre.

A

la « réussite » de la MUWSA de la ville de Moshi (Tanzanie, Moshi-A05b) on

peut opposer les aléas à Dakar d’abord de l’Agetip (Agence d’Exécution

des Travaux d’Intérêt Public), puis de l’Aprodak (Agence pour la propreté

de Dakar).

Toutefois,

si la mise en place de telles structures peut se révéler efficiente dans les

grandes agglomérations, elle est, très certainement, beaucoup plus difficile

dans des villes petites ou moyennes (difficulté à rassembler des compétences,

etc.).

5.

Aujourd’hui, des objectifs, une stratégie, des points d’application

La

description de la situation, brossée à grands traits, peut paraître sévère,

voire pessimiste. Or, les avancées sont certaines :

–

le mouvement communal progresse et on voit mal aujourd’hui comment il pourrait

être arrêté, même si l’État cherche, dans de nombreux pays, à le freiner

en gardant la haute main sur l’exécutif communal et les moyens, voire même

à rogner les responsabilités concédées ;

–

la mise en place des conseils municipaux génère un corps de notables attachés

à améliorer le cadre de vie de leur commune ;

–

l’autonomie de décision se conforte avec l’élection du maire et la

possibilité pour la commune d’être maître d’ouvrage ;

–

les habitants, même s’ils sont encore très sceptiques, ont des

interlocuteurs et des représentants locaux, relais de leurs desiderata

vers le pouvoir central.

La

commune en Afrique est bien, maintenant, la composante de base de

l’organisation politique, institutionnelle et administrative du territoire.

D’autre part, la situation actuelle n’est qu’un moment dans une évolution

de longue durée, le monde développé a connu aussi le charretier et le

vidangeur.

Les

objectifs de la commune doivent être aujourd’hui :

1.

de renouer un dialogue confiant avec la population à travers le mouvement

associatif ;

2.

de trouver un modus operandi avec

les opérateurs associatifs et privés du secteur (ONG mais aussi entreprises de

toutes tailles) ;

2.

de trouver un modus operandi avec

les opérateurs associatifs et privés du secteur (ONG mais aussi entreprises de

toutes tailles) ;

3.

et ainsi d’acquérir une légitimité en tant qu’autorité maître

d’ouvrage du service et structure politique représentative des intérêts des

citadins.

5.2.

L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan stratégique de gestion des déchets

solides et liquides

Pour

tous les acteurs du secteur, c’est bien la commune qui doit concevoir le plan

global d’élimination des déchets. A ce niveau, son rôle de maître

d’ouvrage de l’ensemble du service public n’est pas contesté, même si un

certain nombre d’opérateurs développent des stratégies d’évitement ou de

contournement.

Ce plan stratégique se doit d’être, d’abord, un outil de concertation et de mobilisation de l’ensemble des acteurs. Il s’agit de se projeter dans l’avenir en prévoyant des objectifs atteignables avec des rendez-vous fixes qui permettent à l’ensemble des acteurs de faire le point et de vérifier l’état de réalisation des objectifs qu’on s’est donnés collectivement. Il doit proposer des orientations de travail sur chacune des séquences du secteur tout en étant attentif à la cohérence de l’ensemble des actions, y compris spatialement. Il doit porter

sur l’ensemble de

l’agglomération. Il arrête des choix de politiques, voire, éventuellement,

des choix techniques. Ces choix de politiques à mener, s’ils ont été

soigneusement réfléchis, ne devraient pas être remis en cause tout au long du

plan. Toutefois, il doit rester souple et adaptable, les rendez-vous périodiques

entre tous les acteurs devant servir à confirmer ces choix ou à les infirmer.

Lors de ce bilan d’étape, des changements de politiques doivent être

possibles lorsqu’elles se révèlent erronées ou inefficaces. Ces rendez-

vous doivent aussi servir à affiner les orientations de travail prises. Le plan

définit les modes de relation entre la collectivité locale comme maître

d’ouvrage et les différents acteurs.

Pour

cet exercice, la filière « déchets solides » est généralement découpée

en segments : 1) collecte ; 2) transport ; 3) traitement et élimination ; et

l’espace est découpé en secteurs (Era-D05, Tenmiya-D07, TechDev-D09). Il est

proposé d’utiliser un découpage plus ou moins similaire pour traiter de

l’assainissement (cf. dans cet ouvrage « Une

autre approche possible de l’assainissement urbain »).

L’exercice

d’élaboration d’un tel plan a été évoqué par l’action TechDev-D09 à

Cotonou où la Municipalité a piloté l’étude et la mise en place d’un

système d’évacuation des déchets solides fondé sur le principe de la

gestion partagée. La ville moyenne de Debre-Berhan (Gret-A07) a expérimenté

une planification stratégique concertée pour l’assainissement. Il serait, là,

intéressant de repérer les mécanismes de concertation avec les différents

acteurs et groupes concernés pour impulser cette dynamique de gestion partagée,

maintenant si souvent avancée.

L’action

Moshi-A05b a montré comment dans la collectivité locale de Moshi en Tanzanie,

un office communal autonome, la MUWSA, a reçu mission de planifier l’eau et

l’assainissement en réseau avec l’objectif d’étendre le service. Un

autre exemple de planification est le plan stratégique d’assainissement de

Ouagadougou qui a été élaboré par l’Onea. On peut analyser, à travers

cette opération, les relations entre une collectivité locale et un office

national spécialisé. Ce plan stratégique doit s’imposer comme cadre de

l’action en particulier pour les bailleurs de fonds et les coopérations.

C’est dans ce cadre que doivent s’inscrire les projets financés. Le moment

pourrait être enfin venu de mettre en œuvre un autre mode opératoire que le

« projet », si cher aux bailleurs de fonds.

Comme

les autres acteurs et en respectant les orientations et les choix de la commune,

les bailleurs sollicités pourraient être associés à l’élaboration du

plan. Leur engagement serait alors de la durée du plan, y compris ses étapes

d’évaluation et de bilan. Même limitée par les moyens qu’ils peuvent

mobiliser, leur action aurait la force de la continuité et de la cohérence.

Ils participeraient ainsi à la définition et au financement de politiques et

non plus de projets, toujours ponctuels.

Certes

l’élaboration de ce type de Plan stratégique ne suffit pas à arrêter une

politique publique. Il en forme toutefois le cadre. Si, au moins dans sa première

phase, il est accompagné de la définition des actions visant à sa mise en œuvre,

il en est l’amorce.

5.3.

La question des niveaux spatiaux pertinents

La

question des niveaux spatiaux, mais aussi organisationnels, auxquels devraient

se situer et se traiter les problèmes de l’assainissement et des déchets a

été peu abordée dans les travaux et, en corollaire, la question de l’espace

sur lequel doit s’appliquer le plan n’a pas été posée.

Les

travaux ont montré que le terme « commune » s’appliquait à des espaces très

différents, du quartier de la ville érigé en « commune » à l’ensemble de

la ville, voire à la conurbation urbaine. D’autre part, le découpage en

trois séquences a bien mis en exergue les différents niveaux spatiaux en jeu :

le local, l’intermédiaire et le global.

Un

premier enseignement est que les questions de l’assainissement et de l’enlèvement

des déchets doivent être traitées en recherchant les niveaux pertinents selon

les séquences.

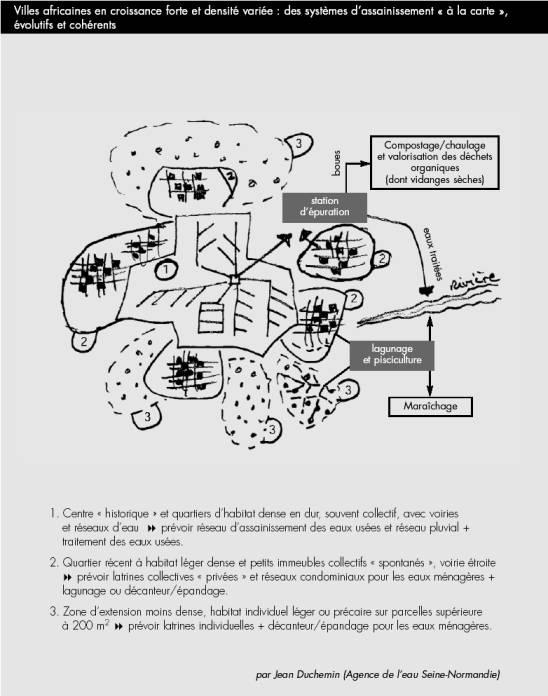

Un

second enseignement est que l’évolution des tissus urbains et en particulier

leur densification imposent à la collectivité territoriale de rechercher des

systèmes évolutifs. (cf. le schéma de Jean Duchemin, autre membre du comité

scientifique, page précédente).

Au

plan local, l’assainissement autonome dans ses diverses formes, de

l’individuel au semi-collectif, est un moment dans la mise en place

progressive d’un système d’assainissement global. Le système

d’assainissement doit en permanence viser à répondre aux différentes

situations et aux besoins, et s’adapter à l’évolution de l’urbanisation.

De même, la pré-collecte des déchets ménagers est, dans certaines

situations, une étape nécessaire. Le plan stratégique doit attacher une

importance particulière à cet amont. On pressent bien que de la qualité de

son fonctionnement dépend (1) le fonctionnement des séquences intermédiaire

et aval, et (2) l’efficacité de l’ensemble du secteur.

L’efficacité

du segment intermédiaire de la filière déchets semble être à rechercher

dans la réduction du temps de séjour des déchets entre l’amont et l’aval.

Le plan devra se préoccuper non seulement de la répartition des dépôts mais

aussi et surtout de prévoir et de mettre en œuvre un système de gestion

courte des déchets à ce niveau intermédiaire.

Çà

et là, d’autres solutions sont proposées : mini condominiums, petites unités

de lagunage, valorisation sur place, etc. Certains font valoir que tout

traitement local minimise les quantités à déplacer et donc le coût des

transports et du traitement final. La recherche devrait continuer à explorer et

à tester des solutions de ce type. Comment la collectivité territoriale

peut–elle traiter autrement la question du traitement ? De nombreux résultats

insistent, à juste titre nous semble-t-il, sur la nécessité d’un traitement

global à l’échelle de la tache urbaine.

Des

raisons techniques sont souvent avancées pour faire valoir que le traitement

final des déchets impose le site unique de traitement (décharge). Pour les

effluents liquides, on peut envisager une approche mixte associant des unités

de traitement décentralisées pour des lotissements ou condominiums, à des

sites de dépotage et de traitement (mini-lagunages) suffisamment proches pour

les camions vidangeurs mais isolés des zones d’habitat, et à des plus

grosses unités pour les réseaux d’égouts centralisés, à la condition impérative

que ces installations soient soumises au contrôle de leur fonctionnement par

une autorité ayant un pouvoir d’injonction indiscuté.

Il

est reconnu la nécessité pour les agglomérations d’une approche concertée

pour la gestion des déchets liquides et solides. Le territoire pertinent pour

une gestion globale est rarement celui de la commune, voire même celui de

l’agglomération. Les décharges et les sites de dépotage ou de traitement se

situent quasiment toujours hors du territoire communal ou de l’agglomération.

Parce qu’il était impossible de les implanter sur le territoire communal,

plusieurs recherches ont relevé la difficulté de trouver de nouveaux lieux de

décharges, de dépotage et de traitement. Pour le moins, l’implantation de

ces sites impose une concertation large des autorités gérant les espaces

concernés. Quant à l’assainissement des eaux pluviales et, pour partie, des

déchets liquides, le territoire pertinent est celui du bassin versant (qui dans

certains cas peut être infra communal).

Au

plan global, plus que des controverses byzantines sur le bon découpage

institutionnel à prendre en compte (commune, district, bassin versant, etc.),

ne devrait-on pas considérer plus simplement que c’est l’ensemble de la

zone de production des déchets et des effluents qui doit être prise en compte

? Même si le volume des déchets et effluents de tous types peut être réduit

au niveau amont, voire au niveau intermédiaire, il restera que c’est à ce

niveau global que se fera le traitement ultime. Des instances traitant

d’espaces plus larges commencent à être mises en place pour gérer ces

questions : communautés urbaines de Dakar, Yaoundé, etc.Ne devrait-on pas

chercher à mettre en œuvre le principe de subsidiarité en recherchant les

niveaux spatiaux et organisationnels les plus efficients ?

Deux

points d’application :

•

l’organisation et la coordination des séquences amont (pré-collecte et

assainissement sur la parcelle) ;

•

la prise en charge directe ou indirecte des séquences intermédiaire

(regroupement, transport) et aval (traitement, élimination).

L’organisation

et la coordination des séquences amont

L’intervention

de la commune dans le segment amont de l’assainissement doit viser à

promouvoir des systèmes d’assainissement individuels améliorés et si

possible évolutifs (latrines collectives, mini-condominiums, raccordement

possible à un réseau, etc.).

Dans

la filière « déchets », l’émergence, la spécialisation et l’intégration

des petits opérateurs de pré-collecte dans les schémas organisationnels ont

permis une certaine maîtrise technique et un relatif équilibre financier de

l’amont de la filière. Toutefois, à moins qu’un encadrement par la

municipalité ne fasse peser sur eux des exigences quant au service rendu, les

conditions d’intervention de ces petits opérateurs indépendants ne

garantissent ni l’équité d’accès aux services, ni la qualité et la

continuité du service, ni les coûts les plus justes pour les populations

concernées.

C’est

pourquoi il apparaît nécessaire que la commune exerce un droit de contrôle

sur cette séquence (édiction et application de règles et de normes). Il lui

appartient aussi d’en assurer la coordination (droit d’exploitation et

zonage), ainsi que la régulation (contractualisation, tarification). Il faut «

faire de la municipalisation et du

renforcement de la capacité municipale, l’objectif prioritaire et préalable

ou au moins parallèle à la multiplication d’initiatives privées »

: « la cohérence générale de la filière,

du domicile jusqu’à la décharge finale et le traitement, impose une action

publique coercitive de conception, d’arbitrage et d’évaluation à la fois

technique et économique » (IRD-D08).

Les recherches et actions pilotes sont riches en expériences et recommandations sur le mode de fonctionnement des petits opérateurs (Comités d’assainissement, ONG, GIE, etc.) et sur leur gestion économique (Hydroconseil-A01, N’Djaména-D01, Era-D05, Tenmiya-D07, TechDev-D09). Ils mettent en avant des modalités de coordination technique et économique de ces petits opérateurs de la pré-collecte dans les quartiers peu accessibles.

•

Les expériences de Cotonou et Lomé montrent l’intérêt que trouvent les

autorités municipales à dialoguer avec des organisations professionnelles

regroupant ces petits opérateurs (TechDev-D09, Eamau-D10).

•

Cet encadrement et cette organisation des petits opérateurs peuvent se faire

efficacement dans le cadre d’un projet avec une ONG jouant un rôle de

facilitation et de médiation avec les pouvoirs publics (Era-D05, Tenmiya-D07).

Mais cela pose la question cruciale de la pérennisation du système à la fin

du projet.

•

Cette organisation par la municipalité au niveau de l’agglomération peut

amener à effectuer un zonage, avec affectation de zones de collecte aux opérateurs,

assorti d’une réglementation d’exploitation et d’une tarification comme

cela est fait à Cotonou (TechDev-D09) et Porto Novo (IRD-D08). Cette question

reste en débat : le zonage ne supprime-t-il pas une compétition dans la

recherche du client, facteur d’une amélioration du service rendu ?

•

Les contrats de services avec les pré-collecteurs peuvent être passés

directement par la municipalité (les charretiers à Nouakchott, Tenmiya-D07) ou

indirectement par le biais d’un projet (Era-D05).

La

prise en charge directe ou indirecte des séquences intermédiaire et aval

Dans

les grandes agglomérations d’Afrique, s’il existe des régies municipales,

rares sont celles qui gèrent l’ensemble des services (assainissement et déchets).

Par contre, ces services peuvent faire l’objet, en totalité ou partiellement,

de concessions censées couvrir l’ensemble de l’agglomération (Yaoundé,

Era-D05) ou une partie, (Fès Agdal, Cittal-D02). Dans les deux cas

d’ailleurs, il s’agit de la filière « déchets solides », essentiellement

de l’enlèvement des ordures ménagères. Il est, là, intéressant de

s’attarder sur la nature de la contractualisation entre le prestataire et la

municipalité et son évolution, passée d’un contrat de moyens ou de service

rendu (paiement à la tonne, Era-D05) à un contrat d’objectifs plus adaptable

aux évolutions de la demande (Cittal-D02). On s’interrogera nécessairement

sur les capacités et les modalités d’articulation entre ces systèmes

centraux et les systèmes de pré-collecte périphérique (Era-D05).

Si

on exclut la séquence amont, qui dans la plupart des cas fait l’objet d’un

paiement direct, les deux autres séquences génèrent des coûts qui sont censés

être pris en charge par le budget de la collectivité locale et deviennent, de

ce fait, de la responsabilité de gestion de celle-ci. Ces deux systèmes de récupération

des coûts, l’un direct pour la partie amont, l’autre indirect pour

l’aval, induisent, de fait, un positionnement et un rôle différent pour la

municipalité, en particulier tant que les articulations amont/intermédiaire et

intermédiaire/ aval restent incertaines.

Même

si techniquement ces deux dernières séquences, intermédiaire et aval,

paraissent plus faciles à mettre en œuvre, il reste que leur coût pèse

lourdement sur les finances municipales.

Dans

ce schéma, peuvent ainsi être considérés comme demandant une implication

forte de la municipalité, tant en termes d’organisation qu’en termes de

financement, la gestion :

1.

des points de regroupement et dépôts intermédiaires d’ordures ;

2.

des points de dépotage des effluents et de leur traitement ;

3.

des transports des déchets à la décharge ;

4.

de la décharge.

Les

exemples de traitement par la collectivité de ces séquences sont riches dans

le programme de recherche. On notera particulièrement :

–

l’aménagement des points de regroupement par la municipalité de Lomé avec

une mise en concession auprès des ONG sous le contrôle des comités

d’habitants (Eamau-D10) ;

–

la mise en appel d’offres du transport, depuis les zones de collecte jusqu’à

la décharge, auprès des transporteurs organisés en syndicats professionnels

à Cotonou (TechDev-D09) ;

–

la valorisation des déchets liquides et solides (co-compostage) à Kumasi, la

ville ayant aménagé la station et créé un consortium pour sa gestion

(Iwmi-A09) ;

–

la création du Cervad par la Ville de N’Djaména et la contractualisation

avec le milieu industriel pour la récupération de déchets spéciaux (N’Djaména-D01)

;

–

la gestion du réseau d’assainissement de Moshi par la MUWSA notamment sous

contrôle de la municipalité (Moshi-A05b).

6.1.

Un préalable : la connaissance des pratiques des habitants, de la nature des déchets

et des quantités produites

Plusieurs

études (N’Djaména-D01, Ceda-D03, IRD-D08) ont insisté sur l’importance au

départ de connaître plusieurs paramètres :

•

Les attentes des habitants

: dans l’édilité de leur lieu de vie, les habitants ont des priorités. Ce

n’est pas nécessairement l’assainissement ou l’enlèvement des déchets

qui arrivent en tête de ces priorités. L’étude Ceda-D03 montre que la régularisation

foncière était la priorité des habitants de Togoudo. Il ne s’agit pas, à

ce stade, de faire émerger une demande mais de voir comment des actions en matière

d’assainissement et de déchets peuvent s’inscrire dans ces attentes et

prendre place dans leurs priorités.

•

Les connaissances des habitants vis-à-vis

de l’assainissement et des déchets :

l’étude Ceda-D03 a bien montré le décalage qui pouvait exister entre le

corpus de connaissances des décideurs et techniciens et celui des habitants.

•

Les pratiques

: les études ont montré qu’une partie importante des déchets et des boues

de vidange était utilisée, voire valorisée : fumure des champs, remblaiement

de type poldérisation (Porto Novo et Mopti), remblaiement des ornières de la

voirie. Dans certaines villes de l’aire soudano-sahélienne, aucun déchet

n’arrive à la décharge.

•

La quantité de déchets à récolter

: elle dépend des pratiques et de la nature des déchets. Dans beaucoup de

villes africaines, l’essentiel des déchets à récolter sont des déchets végétaux,

ceux-là même qui peuvent être facilement utilisés pour la fumure (après

compostage ou non).

Pour

ce faire, les communes peuvent, aujourd’hui, faire appel à une ingénierie

africaine (Grandes écoles, bureaux d’étude, ONG).

6.2.

Des nouveaux métiers à apprendre

L’exigence

mise en avant d’un mode de gouvernance nouveau, impose aussi l’apprentissage

de métiers jusque-là peu pratiqués. Très différents, tant dans les concepts

utilisés que dans les outils maniés, ils sont souvent abusivement présentés

comme une boîte à outils unique et d’usage simple au service de la

collectivité territoriale. Qu’y a-t-il de commun entre animation, réglementation,

encadrement, régulation, édiction de normes, etc. ? Pour exercer ces missions,

il s’agit bien, en effet, de nouveaux métiers à apprendre.

Devant

travailler avec un grand nombre de partenaires de statuts très divers, on voit

toute l’importance pour les communes d’acquérir une culture du « contrat

»[4]

Ce devrait être une des pistes de renforcement de leurs compétences :

formation à la rédaction du contrat quelles qu’en soient ses formes (délégation,

concession, etc.), formation à la négociation, formation à la gestion de ces

contrats et à l’évaluation de leurs résultats. L’exemple de Fès Agdal

(Cittal-D02) a montré combien pesait la nature du contrat initial et les

efforts nécessaires pour le faire évoluer vers un contrat d’objectifs plus

adapté au site et à la situation à traiter. Dans ce cas il a été nécessaire

qu’interviennent, en médiateurs, des acteurs extérieurs disposant de compétences

Devant

travailler avec un grand nombre de partenaires de statuts très divers, on voit

toute l’importance pour les communes d’acquérir une culture du « contrat

»[4]

Ce devrait être une des pistes de renforcement de leurs compétences :

formation à la rédaction du contrat quelles qu’en soient ses formes (délégation,

concession, etc.), formation à la négociation, formation à la gestion de ces

contrats et à l’évaluation de leurs résultats. L’exemple de Fès Agdal

(Cittal-D02) a montré combien pesait la nature du contrat initial et les

efforts nécessaires pour le faire évoluer vers un contrat d’objectifs plus

adapté au site et à la situation à traiter. Dans ce cas il a été nécessaire

qu’interviennent, en médiateurs, des acteurs extérieurs disposant de compétences

autres

(management et sociologie des relations entre acteurs). L’accompagnement du

projet par une équipe de recherche a ainsi démontré l’intérêt d’un

suivi mobilisant des compétences dont ne disposaient pas les deux contractants,

municipalité et opérateur.

Dans

l’exercice de la responsabilité de la commune sur les services urbains, ces

mutations sont déstabilisantes. Elles peuvent avoir pour effet de rendre moins

lisible par le citoyen l’action de la municipalité. De ce fait, sa

contribution à la fiscalité locale et l’exercice de l’autorité municipale

en matière d’hygiène et de propreté peuvent lui apparaître mal justifiés.

Dans

un certain nombre de pays coexistent aujourd’hui une redevance, acceptée car

paiement du service immédiatement visible rendu par les petits opérateurs privés

et un prélèvement fiscal lointain sans justifications visibles. Cette

cohabitation ambiguë est-elle viable à long terme ? Est-elle déontologiquement

acceptable ? Le citadin a l’impression de payer deux fois pour un service

somme toute encore très médiocre. D’autant plus que les quartiers de

standing disposent généralement d’un service gratuit (réseau d’égouts et

camion à benne tassante) alors que les habitants des quartiers les plus pauvres

doivent payer pour un service bien moins performant. L’iniquité de cette

situation est flagrante.

Un

point positif maintenant bien établi (Cereve-A05a) est la volonté de payer

pour un service effectivement rendu, que ce soit pour la vidange des fosses ou

pour l’enlèvement des ordures ménagères. Les études menées ont même

permis de calculer l’effort financier que les populations acceptent de faire

en fonction de leur niveau de vie, même des populations à faibles revenus

indiquant être prêtes à fournir un effort.

Toutefois,

cette redevance payée directement par l’habitant a une caractéristique très

particulière : elle rémunère un service partiel, celui de l’enlèvement, et

uniquement celui-là. Le citadin paye, en quelque sorte, pour voir disparaître

de sa parcelle ou de devant sa porte ses excréta et ses déchets. A partir du

moment où il ne les voit plus, leur devenir ne le soucie plus. Il ne réagira

à nouveau que si ces déchets réapparaissent dans le cercle d’espace plus

large qu’il fréquente au quotidien (dépotage dans des caniveaux ou des fossés,

dépôts intermédiaires persistants). Le financement des segments en aval

n’est pas assuré par ce type de paiement direct.

Si

cette redevance existe, les opérateurs privés qui occupent une partie du

secteur ne devraient-il pas, à leur tour, en verser une au segment immédiatement

en aval qui enlève et/ou traite les excréta et déchets? Un système de

cascade de versements, dans une filière fonctionnant sur un modèle marchand,

ne devrait pas être inconcevable. On n’en est, semble-t-il, pas loin dans le

système de la vidange mécanique. Certaines entreprises de vidange à Yaoundé

acceptent de verser 5 000 FCFA par camion de 4 m3 déversé dans un site privé

de dépotage. Des ONG de pré-collecte se déclarent prêtes à prendre en

charge les sites de dépôts intermédiaires. Dans certaines conventions

(Nouakchott, Tenmiya-D07), il est prévu qu’une partie de la redevance perçue

par l’ONG soit versée à la municipalité pour financer l’aval. Dans un

système marchand, le rôle de l’autorité municipale serait simplifié : édiction

de normes sanitaires, police des installations, définition (prescriptive ou

indicative) des niveaux de redevances et surveillance du marché pour éviter

les abus ou les monopoles. Un certain nombre des dysfonctionnements de la filière

pourraient disparaître. Mais nous avons vu que les segments intermédiaire et

aval sont encore loin d’être solvables. Un système de redevance directe ne

suffit pas. Le traitement final des déchets et excréta n’est pas financé, même

pas son fonctionnement.

C’est

pourquoi le financement du secteur s’appuyant pour tout ou partie sur un prélèvement

fiscal mérite un examen plus approfondi. Certes, les communes disposent de

toute une batterie de taxes et recettes réglementaires, mais le taux de

recouvrement est faible. Il en va de même pour le prélèvement par l’impôt.

L’assiette de l’impôt est réduite et l’évasion fiscale importante.

Durant le séminaire de Yaoundé, la quasi totalité des présents souhaitait

qu’en préalable à toute taxe nouvelle un sérieux effort soit fait, d’une

part pour que les règles de reversement aux communes soient transparentes et

permanentes, d’autre part, pour que l’assiette et le taux de recouvrement

des recettes actuelles soient élargis. L’identité des contributeurs actuels

n’est pas à ignorer. Il s’agit des entreprises et des gros contribuables.

Par ce biais une péréquation peut se mettre en place pour développer le

service en direction des plus démunis. L’équipe d’Era-Cameroun (Era-D05)

cite les conclusions de la commission interministérielle sur l’enlèvement

des ordures ménagères de 1995, qui proposaient l’instauration d’une taxe

d’enlèvement des ordures ménagères indexée sur les factures d’électricité.

Ceci permettrait à la ville de Yaoundé de collecter entre 1 et 1,5 milliard de

FCFA de recette par an, ce qui représenterait déjà 40 à 60 % du coût du

service. Des solutions de ce type existent soit sur la base des factures d’eau

pour l’assainissement (Moshi-A05b ou PSAO au Burkina Faso), soit sur la base

des factures d’électricité pour les déchets solides (cf. « Le financement

de l’assainissement solide et liquide en Afrique. Considérations générales

», par Alain Mathys ci-avant). Ce prélèvement sur la facture d’électricité

ou d’eau est généralement proportionnel à la consommation. Il permet ainsi

une répartition des contributions en rapport, certes indirect, avec les niveaux

de vie. Il faut noter que ce type de prélèvement ne fait que se substituer, de

par son automatisme, à l’incapacité de l’Etat à faire rentrer les impôts

locaux.

Il

restera aussi à savoir si les sommes dégagées par le biais de ces taxes

pourront couvrir l’ensemble des dépenses de fonctionnement et

d’investissement nécessaires pour assurer le service. Les exemples actuels

rassemblés dans l’étude AfD montrent que c’est loin d’être le cas : «

à Dakar, la dépense est 2,4 fois supérieure au montant de la TEOM, au Burkina

les recettes de la redevance pour les ordures ménagères sont nulles à

Bobo-Dioulasso et quasi nulles à Ouagadougou ».

Le

prélèvement par l’impôt donne de bien meilleurs résultats lorsque les

communes peuvent appuyer le prélèvement de leurs recettes fiscales sur une

base d’imposition foncière (Cotonou).

Deux

orientations pourraient être données à ces taxes et recettes :

–

la couverture de l’ensemble de l’espace urbain et, en particulier, des

quartiers les plus démunis ;

–

la couverture du fonctionnement du secteur.

Ces

ressources devraient donc être des ressources affectées. Une répartition

entre fonctionnement et équipement sous la forme d’un pourcentage fixe

devrait être arrêtée afin que l’extension du service ne soit pas sacrifiée.

Par

contre, il faudrait continuer à rechercher les investissements lourds, qui représentent

des sommes souvent très importantes, auprès de bailleurs de fonds

internationaux ou par le biais d’une banque d’équipement des collectivités

locales. La séquence aval (mise en décharge et traitement), actuellement très

mal dotée, doit être la première bénéficiaire de ces investissements. Il

faudra convaincre les bailleurs, toujours séduits par la technicité,

d’accepter de financer les stations de lagunage et autres systèmes rustiques

adaptés à chaque contexte ; systèmes qui se révèlent opérationnels à

faible coût et ne nécessitent qu’une maintenance légère.

La

séquence aval, moins directement visible, doit devenir dans les prochaines années

une préoccupation importante des municipalités. Une fois de plus, il ne

s’agit pas de « faire soi-même » mais de chercher à « faire faire », de

rechercher des solutions faisant appel à l’initiative privée. Il existe

ainsi des exemples d’entreprises mettant en œuvre des stations de traitement

à Yaoundé, Cotonou, etc. décharges, lagunages), ou Kumasi (compostage). Le rôle

de la commune est alors de piloter un système de financement qui permet à la séquence

de la mise en décharge et du traitement de ne plus être le parent pauvre du

secteur. Plus qu’ailleurs peut-être, le financement du fonctionnement de

cette séquence aval doit chercher à associer, autant que possible, recettes

fiscales et redevances payées par les utilisateurs de cet aval. L’acceptation

par les vidangeurs de payer pour dépoter dans des sites prévus à cet effet

montre la voie.

Certains

proposent de continuer à faire coexister redevance directe pour les segments

pris en charge par les petits opérateurs privés et prélèvement fiscal au

profit de la commune (ENSP-A08). Cette coexistence n’a de sens que si les

citadins constatent de visu l’intervention

de la commune, en particulier une amélioration rapide des segments intermédiaires

(dépôts intermédiaires et transports).

D’autres

pistes doivent être suivies. Le principe « pollueur payeur » pourrait être

affirmé au niveau national. Il pourrait être appliqué aux entreprises

industrielles et aux entreprises de service, importantes productrices de déchets.

Des filières spécialisées pourraient être mises en place pour traiter ces déchets

spécifiques. Elles devraient être financées directement par les entreprises.

A ce sujet, on ne saurait trop insister sur la création d’une filière spécialisée

pour les déchets hospitaliers, financée par les producteurs de ces déchets

particulièrement dangereux.

Dans

les villes africaines, un marché foncier et immobilier existe et il est très

lucratif. Il est quelque part anormal qu’il ne contribue pas financièrement

à l’équipement de la ville alors qu’il participe à son extension

(logements, voiries) et suscite une consommation accrue en services urbains.

Enfin,

toutes les possibilités de cofinancement entre commune et « collectifs usagers

»[5]

doivent être recherchées. Le raccordement payant au réseau des systèmes de

mini-condominium ou systèmes semi-collectifs a été donné en exemple. De même,

les sociétés immobilières créant des lotissements doivent prendre en charge

l’installation des systèmes d’assainissement et le raccordement au réseau

s’il est prévu ou envisagé à plus long terme, voire son développement ou

son prolongement. Elles doivent prévoir les conditions nécessaires pour une

maintenance pérenne de ces systèmes ou, si le transfert de la maintenance est

prévu vers la collectivité locale, les responsabilités et obligations des

deux parties doivent être clairement établies dans les modalités de ce

transfert. Ces obligations pourraient être négociées et inscrites dans le

permis de construire et la commune se doit de vérifier qu’elles ont été

remplies. Si ces sociétés immobilières gèrent des ensembles locatifs, un prélèvement

sur les loyers (dans le cadre des charges) permettrait de contribuer au

fonctionnement de l’ensemble du secteur.

Des

mécanismes financiers sont à inventer pour construire progressivement un

service permanent, durable, couvrant les besoins de l’ensemble de la

population, en sachant que, comme partout, des subventions seront encore

longtemps nécessaires.

6.4.

La mobilisation sociale et la participation des usagers

Les

changements dans les approches et les pratiques de gestion du secteur intervenus

avec l’émergence de nouveaux acteurs semblent désigner le citoyen

consommateur, usager, payeur et … contribuable comme élément- clé de tous

les dispositifs organisationnels et financiers (TechDev-D09).

Cet

acteur a besoin d’être informé, sensibilisé et motivé pour répondre aux

nombreuses sollicitations dont il est l’objet. Aussi les collectivités

locales sont-elles amenées à initier ou à s’associer à des programmes

d’information et communication qui visent à susciter l’adhésion des

habitants aux schémas organisationnels. Les communes mettent en œuvre des

programmes d’éducation et de marketing social visant le changement des

comportements et des pratiques d’hygiène et de salubrité indispensable à la

réussite des programmes d’élimination des déchets. L’efficacité de ces

programmes d’IEC (Information – Education - Communication) est contestée.

La réussite n’est pas toujours au rendez-vous, surtout quand on néglige de

prendre en compte les connaissances et surtout les pratiques des habitants et

quand on ne tient pas compte de leurs priorités (Ceda-D03).

La

légitimité des instances municipales passe, au-delà de l’élection, par la

capacité à assurer des services à la communauté des citadins. Le nettoiement

est souvent une attente. Cette légitimité est-elle systématiquement renforcée,

comme le veut la bonne gouvernance, par la capacité de contrôle par le citoyen

de l’action municipale ? (comité de quartier, Tenmiya-D07 ; comité de

surveillance de rue, Eamau-D10 ; etc.)

Il

est intéressant de constater qu’à travers les expériences relatées apparaît

une certaine reconnaissance du droit de contrôle par les usagers du service qui

leur est rendu et qu’ils rémunèrent directement. Par là même apparaît le

droit d’exercer un contrôle de l’action municipale à travers les systèmes

et les services qu’elle met en place et gère directement ou indirectement.

Comités

de quartiers à Nouakchott, Amicales à Fès, structures relais à Yaoundé,

comité de surveillance de rue à Lomé, ces organisations d’habitants

exercent un pouvoir de veille sur l’effectivité du service par les opérateurs

et également une sorte de pouvoir de dissuasion sur les comportements déviants

des habitants concernant la salubrité. Elles jouent un rôle d’arbitre et de

contrôle qui ne saurait être confondu avec une participation au dispositif de

recouvrement des coûts (Tenmiya-D07) faute de les dévoyer de leur mission.

On

doit toutefois s’interroger sur la « génération spontanée » de certaines

de ces organisations. Combien d’entre elles sont suscitées par des

intervenants de toutes sortes : coopérations extérieures, ONG, acteurs locaux

en recherche de pouvoir, lobbies divers ? Dans certains cas, ne peut-on parler

d’instrumentalisation au profit d’intérêts particuliers ? Le rôle, confié

à d’autres ou qu‘elles s’arrogent, ne prend-t-il pas quelquefois la désagréable

couleur du contrôle tatillon de la population, voire de la délation et même

de la violence auto-administrée ?

La

présence des associations dans les instances de décision, de suivi et d’évaluation

des programmes paraît toutefois nécessaire. Elle permet de mieux diffuser les

innovations et d’éviter ou d’atténuer d’éventuels conflits qui

pourraient naître de l’application de nouvelles mesures (Era-D05). Leur présence

dans ces instances suffit- elle cependant à créer de la solidarité ?

Quid

des quartiers les plus pauvres ? Quelles autres solutions pour ceux qui ne

peuvent pas ou ne veulent pas payer ? Payer est-il le seul geste citoyen ?

N’est-ce pas antinomique avec l’antienne sur la participation et

l’implication des citadins dans la vie de leur cité et tout particulièrement

à travers l’image qu’ils souhaitent en donner ?

La

question du service public minimum est posée. Certains proposent comme une

avancée que l’évacuation des déchets soit assurée sur tout l’espace

urbain. Cette proposition montre à quel point le service est encore très inégalitaire.

Qui, de la commune ou des ONG, doit porter l’utopie de la réduction des inégalités

dont on voit bien que favoriser l’accès de tous aux services est un des

vecteurs ? Quelle alliance peut être envisagée aujourd’hui?

Nous

croyons avoir montré combien l’évolution actuelle est le fruit d’une

histoire non maîtrisée ; histoire qui se manifeste aujourd’hui par des

configurations complexes et toutes diverses. La recherche d’une intelligence